서점이라는 단어는 향수를 머금고 있다. 30대 이상이라면 각종 학습지를 샀던 동네서점, 구석을 샅샅이 뒤져 절판본을 구했던 학교 앞 작은 사회과학 서점 따위가 추억으로 남았을 터. 이 같은 아날로그 감성을 자극하는 오랜 서점의 이야기들이 잇따라 책으로 출간되고 있다.

15일 출판업계에 따르면 도쿄의 헌책방 순례기를 엮은 ‘아주 오래된 서점(문학동네)’에 이어 속초 동아서점의 이야기를 담은 ‘당신에게 말을 건다’ 등 오랜 역사의 서점 관련 책들이 이달 들어 속속 소개되며 주목받고 있다.

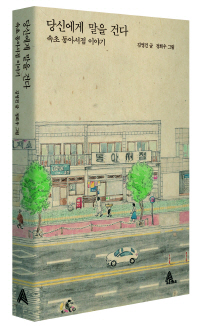

지난 14일 출판사 알마가 펴낸 ‘당신에게 말을 건다’는 2년 전 동아서점을 물려받기로 한 ‘3대 서점주’ 김영건(30) 씨의 에세이집이다. 2대 경영자인 김일수 씨의 권유로 서점 경영을 맡게 된 셋째 아들 김 씨는 2015년 동아서점을 확장 이전하고 내·외관은 물론 서점 운영 방식까지 탈바꿈했다. 책에는 이 과정에서 그가 겪은 일화부터 감상과 고민을 담백하게 담았다. “서울에서의 먼 미래를 그려보니 아찔하고 아득하기만 하던 처지에, 그야말로 ‘어쩌다 보니’ 승낙해 버린 것”이라며 서점을 물려받게 됐던 과정을 소개한다. “서가의 분류도 서점의 수만큼이나 다양할 수 있지 않을까? 실제로 그렇게 된다면, 그것만으로도 사람들은 인터넷 서점이 아닌 ‘서점’에 갈 최소한 한 가지 이유는 확보한 셈일 것”이라며 그가 고안해낸 서가 분류법의 배경을 설명하는 대목에서 독자들은 경영자로서 성장한 김 씨의 모습은 물론 동아서점의 또 다른 60년을 엿보게 된다. 이 책을 펴낸 최지인 알마 편집자는 “조그만 동네서점이 60년 넘게 이어지고 있다는 것만으로도 요즘 시대에 기적 같은 일인데 그 안에서 두 명의 부자가 꿋꿋이 일하고 있는 모습을 조명하는 것만으로도 우리에게 시사하는 바가 클 것이라고 봤다”며 “서점에 대한 추억을 간직한 이들은 책을 펼쳤다가 공간 그리고 일에 애정을 가진 한 사람의 이야기를 읽고 공감하게 될 것”이라고 소개했다.

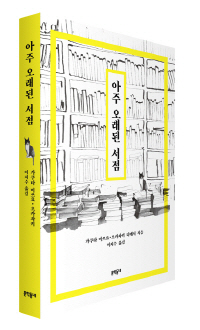

책과 서점에 대한 향수를 자극하는 또 한 권의 책은 이달 6일 문학동네에서 내놓은 ‘아주 오래된 서점’이다. ‘종이달’의 저자 가쿠타 미쓰요와 ‘장서의 괴로움’을 쓴 오카자키 다케시가 쓴 도쿄 헌책방 순례기다. 동아서점 이야기를 담은 ‘당신에게 말을 건다’가 오래된 공간과 사람에 대한 이야기라면 ‘아주 오래된 서점’은 여러 사람의 손때가 묻은, 낡은 책을 파는 공간 28곳을 소개한다. 가쿠타 미쓰요는 헌책방을 ‘시대의 목격자이자 증인’이라고 부르며 “이 나라의 한 면을 진열장에 몰래 조용히 섞어두고 있다”고 적었다. 동네의 헌책방이 그곳을 살았던 이들의 즐거움과 고민, 추억을 고스란히 담은 공간에서 나아가 거리 역사의 증인이라는 얘기다. 책의 말미에서 가쿠타 미쓰요는 “어느 서점이든 그 서점만의 온도가 있어서, 그 온도를 느끼는 것만으로도 즐거웠다”며 “책은 소비되고 잊히고 사라지는 무기물이 아닌 체온이 있는 생명체라는 걸 실감할 수 있어서 어쩐지 마음이 놓였다”고 토로한다. 추천사를 쓴 소설가 김연수가 “책벌레들이라면 공감하지 않고 못 배길 장엄한 세계”라며 이 책을 소개한 것과 맞아 떨어지는 대목이다.

이처럼 책과 책을 파는 공간에 대한 향수를 자극하는 책들이 잇따라 출간되는 것은 마니아 층을 중심으로 재편되고 있는 출판시장의 변화와 무관치 않다는 지적이 나온다. 한기호 출판마케팅연구소 소장은 “각 지역 중심가에 자리 잡고 있던 서점들이 대부분 문을 닫고 대형 서점 대부분이 서점의 기능을 포기한 가운데 지금의 책 시장을 이끄는 마니아들의 공간도 사라지고 있다”며 “공간의 존재가 필요 없어진 시대에 독자들은 오히려 공간의 향수를 느끼고 있다”고 분석했다.