지난 2014년 개봉한 영화 ‘인터스텔라’는 황폐해진 지구를 떠나 사람이 살 수 있는 외계 행성을 찾아가는 내용이다. 그렇지만, 현재 과학자들은 외계가 아닌 지구에서 두 번째로 가까운 행성인 화성을 주목하고 있다. 산소를 만들어 화성 대기를 바꾸고, 식물이 살 수 있도록 흙의 조성을 바꿔 궁극적으로 사람이 거주하는 식민지를 만드는 게 목표다. 이른바 지구화 작업, ‘테라포밍(Terraforming)’이다. 화성은 태양계에서 테라포밍 하기에 가장 적합한 행성으로 평가된다. 얼음으로 덮여 하얗게 빛나 보이는 부분인 극관에는 많은 물이 고체 상태로 존재한다. 이 얼음이 녹으면 평균 11m 깊이의 바다를 생성할 수 있다. 물이 있어야 식물을 심을 수 있다. 그러려면 가장 먼저 화성을 따뜻하게 해야 한다. 어떤 방법이 있을까. 해답으로 떠오른 것이 바로 극한 미생물이다.

극한 미생물은 일반적으로 생물이 살 수 없을 것으로 생각되는 환경에서 적응하여 살아가는 미생물이다. 온도가 매우 높거나 혹은 낮은 환경(호열성 혹은 호냉성), 매우 강한 산성이나 염기성 환경(호산성 혹은 호알카리성), 염도가 높은 환경(호염성), 산소가 없는 환경(혐기성), 방사선에 노출된 환경 등에서 생존하는 미생물이 있다. 극한 미생물들은 대부분 극한의 환경에서도 살아남을 수 있도록 ‘극한 효소’로 불리는 특별한 효소를 진화시켰다. 과학자들은 이러한 극한 미생물들을 연구하여 화성 등 다른 천체에서 생존하고 번식하는 방법을 연구하고 있다.

화성 식민화를 위해 ‘크루우코키 디옵시스’(choroocochi diopsis)라는 시아노 박테리아가 연구되고 있다. 시아노 박테리아는 햇빛에서 에너지를 얻어 산소를 생산하는 미생물이다. 이 미생물은 지구 상에서 가장 건조한 지역인 칠레의 아타카마 사막에서도 생존한다. 이 사막은 NASA가 화성의 모델로 사용하는 곳이다. 이 박테리아는 산소를 생산해서 대기를 만들 수 있다. 한편 화성 땅은 유기물이 전혀 없어 식물이 살 수 없다. 그런데 이 미생물이 화성에서 생존하면서 유기물을 토양으로 배출하면 지구의 토양 같이 화성의 토양도 생명이 살 수 있게 만들 수 있다. 그러면 미래에 인류가 화성에 정착할 때 식량을 생산할 수 있는 여건이 만들어지게 된다. 2014년 8월 18일 국제우주정거장(ISS)의 러시아 모듈에서 이 박테리아를 자외선과 극한의 온도 등 화성과 비슷한 환경에 노출해 생존 여부를 실험했다.

‘메타노사르치나 솔리젤리디’(Methanosarcina soligelidi)는 극도로 춥고 건조한 시베리아에서 산다. 과학자들은 이 미생물의 그 구조와 생존 방식을 연구하며, 평균 온도가 영하 63도인 화성을 비롯한 다른 행성에서도 이와 유사한 생명체를 찾아내는 것을 목표로 하고 있다.

한편 극한 미생물은 유용 자원으로 활용될 가능성이 높다. 극한 미생물 연구는 독성 물질 분해에서부터 의약품 생산까지 다양한 분야에서 이뤄지고 있다. 특히 극한 환경에서 활성을 나타내는 효소나 유전자원을 산업적으로 이용하려는 연구도 활발하다.

예를 들어 1969년 미국 옐로스톤 국립공원의 섭씨 70도의 고온 간헐천 지대에서 분리된 호열성세균 ‘써무스 아쿠아티쿠스(Thermus aquaticus)’가 대표적이다. 이 미생물이 가지고 있는 고온성‘Taq DNA 중합효소’는 분자생물학의 필수 기술인 ‘중합효소 연쇄 반응’(PCR·Polymerase Chain Reaction)을 가능하게 하는 매우 중요한 효소다. PCR 반응에서는 두 가닥의 DNA를 한 가닥의 DNA로 분리하는 과정이 꼭 필요한데 이 반응은 80℃이상의 고온에서 일어난다. 일반 DNA 중합효소는 높은 온도에 의해 파괴되지만, 초고온성 미생물에서 추출한 DNA 중합효소는 높은 온도에서도 잘 견뎌 다시 넣어줄 필요가 없어서 실험에 사용하기 적합하다. PCR반응은 미국 드라마 CSI 등에서 나오는 머리카락에 붙은 소량의 DNA를 대량으로 증폭하는 기술로 이 기술을 개발한 캐리 멀리스 박사는 1993년 노벨화학상을 받았다.

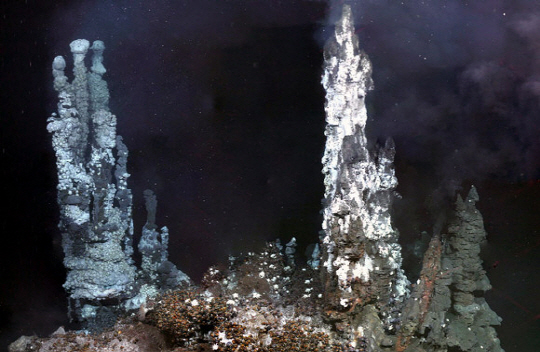

캘리포니아만 수심 2,000m 열수공에서 발견된 ‘메타노피루스 칸들레리’(Methanopyrus kandleri)라는 극한 미생물이 있다. 열수공이란 해저에 난 균열로, 마그마에 의해 가열된 뜨거운 물이 솟구쳐 나오는 곳이다. 이 미생물은 섭씨 122도에서도 생존한다. 이제까지 보고된 것 중 가장 뜨거운 곳에서 사는 미생물이다. ‘고등 생물’의 경우 48도를 넘어서면 세포 속의 단백질이 변하고 세포막이 녹아내린다. 75도에서는 유전자의 DNA 나선이 풀어진다. 이 미생물은 DNA 나선을 묶는 특수한 단백질로 문제를 해결한다.

2010년 한국해양연구원이 온누리호를 타고 파푸아뉴기니의 심해 열수구에서 분리하여 발견한 ‘써모코커스 온누리우스(Thermococcus onnurineus)’라 불리는 미생물이 있다. 63~90도 고온에서 성장하는 이 극한 미생물은 개미산을 이용하여 수소를 생산할 수 있는 능력이 있다는 사실을 밝혀져, 과학저널인 ‘네이처’에 실렸다. 한국해양과학기술원 강성균 박사 연구팀은 이 극한 미생물을 활용해, 고부가가치 바이오 수소 생산 균주 개발에 성공했다. 장기적인 진화 과정을 관찰한 결과 세대를 거듭할수록 수소 생산 속도가 점차 빨라지는 현상을 활용해 바이오 수소를 생산하는 ‘156T’ 개발에 성공한 것이다.

2013년 국립생물자원관은 람사르 습지인 창녕 우포늪의 침전물층에서 온실가스인 메탄가스를 생산하는 절대 혐기성 신종 세균 ‘메타노메틸로보란스 우포넨시스(Methanomethylovorans uponensis)’를 발견했다고 발표하였다.

또한 고온성 미생물이 생산하는 효소를 이용하여 2012년 CJ제일제당에서는 대체 감미료 ‘타가토스’을 생산하였다. 타가토스는 설탕과 비슷한 당도를 갖지만, 혈당을 높이지 않으며 칼로리도 설탕의 38%에 불과한 천연으로 존재하는 당으로서 식약청에서 건강 기능성 식품 원료로 인정을 받은 바 있다.

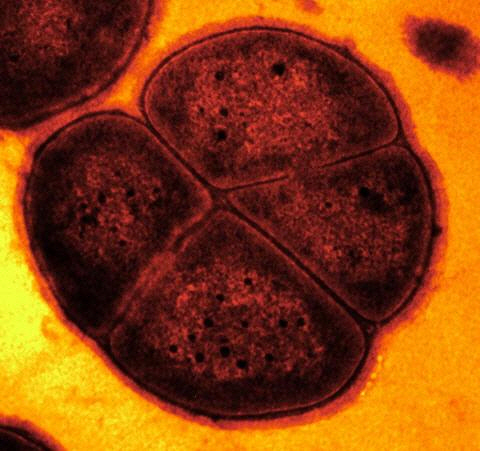

방사성 물질을 먹어 치우는 미생물도 있다. ‘데이노코쿠스 라디오두란스’(Deinococcus radiodurans)는 방사능 물질이 있는 곳에서도 생육을 하는 토양 세균이다. 체르노빌 원전 사고지역의 생태계를 조사하던 과학자들에 의해 처음 발견됐다. 생물의 씨가 마르다시피 한 이 지역에서 이 미생물만 살아있었다. 특히 최근 원전사고 가 발생한 일본 후쿠시마 현에서 복합 발효된 이 미생물과 액체비료를 3일간 살포했더니 방사선 수치가 3분의 1로 줄었다. 연구결과 사람이 7Sv(시버트)의 방사선을 받으면 100% 죽는 것과 달리 이 박테리아는 그 1,400배 이상인 1만 시버트에서도 살아남으며, 미국 NASA가 발사한 우주선에 실려 나가 대기권 바깥에서 강한 태양광선과 방사선에 노출된 환경에서도 별 상처를 입지 않고 귀환했다. 이들 세균이 방사능에 노출되어도 생육이 가능한 이유는, 게놈 사본을 다수 보유하고 있어 방사능으로 하나가 망가지더라도 대체가 가능하기 때문인 것이 최근 밝혀졌다.

35 억년 전 최초의 생명체가 나타났을 때 지구는 매우 뜨거웠다. 질소와 이산화탄소가 다량 포함된 지구의 무거운 대기로 인해 지표면에서의 물의 끓는점은 오늘날보다 높았을 것이다. 때문에 지구상에 나타난 최초의 생명체는 물의 끓는점 근처에도 살 수 있는 초호열성세균 이었을 것이다. 원시 초호열성세균은 우리 자신을 포함하여 오늘날 발견되는 모든 생명체의 원조인 셈이다.

극한 미생물을 발견하는 것이 당장 우리에게 어떤 가치가 있는지는 금방 알 수 없다. 하지만 지금 차세대 에너지원으로 수소가 주목받고, 메탄가스도 대체 연료로 개발되는 상황에서 이러한 극한 미생물에 대한 탐구는 결코 소홀히 할 수 없다. 극한 미생물에 잠재된 자원적 가치가 알려지면서, 국내 과학자들의 극한 미생물 탐색도 계속되고 있다. 가치 있는 결과물을 얻기 위해서는 오랜 시간 연구·개발이 필요할 것이다.

이번엔 극한 미생물의 종류와 효용에 초점을 맞췄다. 기회가 있으면 화성 테라포밍에 대해 써볼 예정이다.