지리산 앉고,

섬진강은 참 긴 소리다.

저녁노을 시뻘건 것 물에 씻고 나서

저 달, 소리북 하나 또 중천 높이 걸린다.

산이 무겁게, 발원의 사내가 다시 어둑어둑

고쳐 눌러앉는다.

이 미친 향기의 북채는 어디 숨어 춤추나.

매화 폭발 자욱한 그 아래를 봐라.

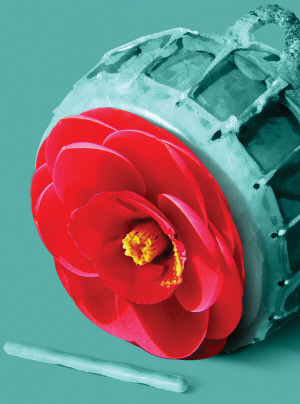

뚝, 뚝, 뚝, 듣는 동백의 대가리들.

선혈의 천둥

난타가 지나간다.

너는 혼군의 고막을 울릴 목청을 지녔으나 스스로 소리 지르지 못하고, 나는 불의를 참지 못하는 주먹을 지녔으나 펼쳐 놓은 생계가 옹기전이렷다. 답답한 냉가슴과 갑갑한 어깨가 긴 겨울 광장에서 만나니 한눈에 통하였겠다. 백두대간 골짜기마다 백 가지 눈물 지닌 사람들 나와 채를 휘두르니 둥, 둥, 둥~ 마른 고막에 단비 같은 소리울음 들어온다. 화무십일홍이요 권불십년이라. 우리 모두 채와 북 사이 한 생이거늘, 뚝뚝 지고 나면 사랑밖에 무엇 남으리. <시인 반칠환>