지난 2015년 12월 검찰은 이명박 정부의 자원개발 비리를 겨냥해 강영원 전 한국석유공사 사장에게 징역 7년을 구형했다. 자원개발 비리 수사 ‘1호’였던 강 전 사장의 혐의는 특정경제범죄가중처벌법상 배임죄였다. 2009년 캐나다 석유개발 업체 하베스트를 인수하는 과정에서 ‘독단적 결정’으로 석유공사에 5,500억원의 손해를 끼쳤다는 게 검찰의 판단이었다.

법원의 판단은 어땠을까. “경영상 판단의 과정에 과오는 있지만 석유공사가 아닌 강 전 사장 개인에게 책임을 묻는 것은 적절하지 않다”며 1심 재판부와 항소심은 무죄 판결을 내렸다.

이 같은 사법당국의 ‘엿장수 맘대로’식 배임죄 적용이 법원에서 제동이 걸린 것은 이뿐이 아니다. 131억원 횡령·배임 혐의로 기소된 이석채 전 KT 사장도 결국 항소심에서는 배임 혐의를 벗었다. 2,843억원을 계열사에 부당 지원한 혐의(배임) 등으로 기소됐던 강덕수(66) 전 STX그룹 회장 역시 항소심에서 집행유예 선고를 받고 풀려났다.

실제로 배임은 검찰의 ‘기업 때리기’ 수사에서 전가의 보도처럼 사용되는 죄목이다. 대검찰청에 따르면 2008년부터 2014년까지 검찰이 배임죄로 기소한 건수가 연간 1,500건. 우리와 유사한 법 조항을 가진 일본은 최근 5년간 46건에 불과했다. 손해발생 여부를 따지는 우리나라와 달리 일본은 경영자의 고의·목적 여부를 판단하기 때문이다.

무리한 배임죄 적용을 막기 위해 미국처럼 상법에 ‘경영판단 원칙’을 명문화해야 한다는 얘기가 나오는 것도 이런 이유에서다. 원칙이 없다 보니 사법당국이 혐의를 ‘캐비닛’에 넣어두었다 필요할 때 꺼내 수사하는 관행도 여전하다는 것이다. 여론을 몰아 기업인을 일단 죄인으로 만들어놓고 수사한다는 비판의 목소리도 높다.

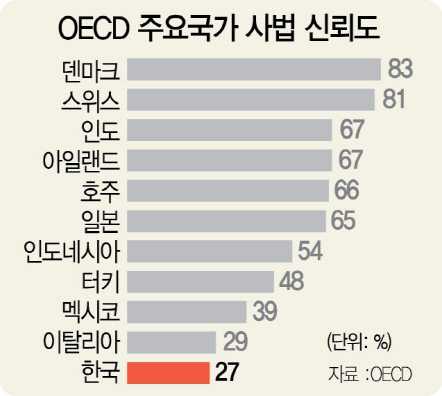

신석훈 한국경제연구원 기업연구실장은 “배임죄와 관련해 선진국이 경영판단 원칙을 인정하는 추세라는 점을 주목할 필요가 있다”며 “우리나라도 독일이나 호주같이 경영판단 원칙을 상법에 명문화해 법적 근거를 명확히 할 필요가 있다”고 말했다. 기업뿐이 아니다. 일반 형사사건의 판결에 적용되는 양형기준에 대한 국민 불신의 골도 깊다. 경제협력개발기구(OECD)의 2015년 보고서에 따르면 ‘사법제도를 신뢰한다’는 한국인의 비율은 27%에 불과하다. OECD 34개 회원국 중 33위다.