오는 5월9일 조기 대선으로 새 정부가 들어서면 임기 개시부터 부딪히게 될 것은 고용 문제다. 발등에 떨어진 불인 대우조선해양 문제를 비롯해 산업계 구조조정 이슈가 현안으로 떠오르면서 고용불안 우려가 가중될 것으로 보인다. 여기에 더해 상반기 기업공채 등에서 낙방한 취업준비생들의 일자리 수요까지 겹치면 고용 대란이 재점화될 수밖에 없다. 5명의 대선 후보들도 일자리 대책을 최우선 공약 중 하나로 꼽으며 취업 전선에서 뛰고 있는 유권자들의 표심 잡기에 나서고 있다. 그러나 주요 공약들이 정부 재정이나 공공분야에 기대고 있어 한계를 노출하고 있다. 기업이 일자리를 창출할 수 있도록 제도적 여건과 시스템을 만들어줘야 한다는 지적이 나오는 이유다.

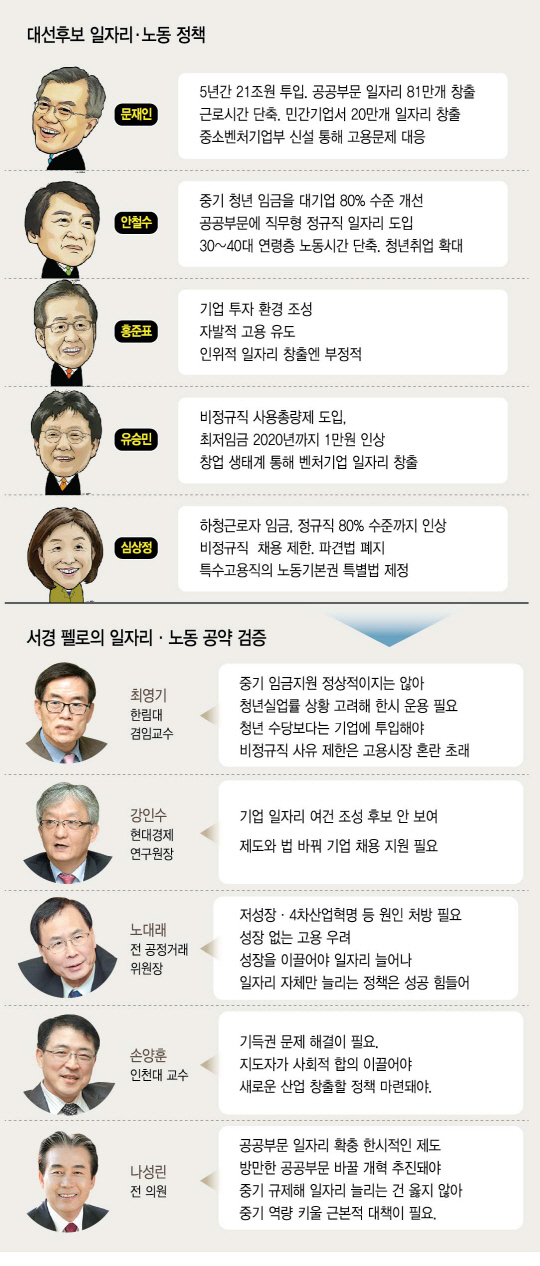

◇文 “공공부문 우선”, 安 “중기 고용 집중”=문재인 더불어민주당 후보는 공공부문에서 81만개의 일자리를 만들겠다는 정책을 대표적인 일자리 공약으로 밝히고 있다. 세부적으로 보면 17만4,000개의 공무원 일자리와 33만개의 공기업 민간용역 일자리, 30만개의 민간위탁 정부예산사업 일자리를 창출하겠다는 내용이 담겨 있다. 이처럼 81만개 일자리를 추가로 만드는 데는 향후 5년간 모두 21조5,050억원이 소요된다고 문 후보 측은 설명하고 있다

문 후보의 정책은 단기간에 취업난을 크게 낮출 수 있다는 장점을 갖고 있다. 반면 막대한 재원 부담을 결국 국민이 떠안는 부작용이 초래될 수 있다. 생산성 있는 일자리가 창출되기 어렵다는 점도 난제다. 국가부채가 1,400조원에 달한 상황에서 공무원 일자리를 대폭 늘리면 재정부담이 한층 가중될 수 있다는 지적도 나온다.

안철수 국민의당 후보는 중소기업 청년취업자의 임금을 대기업 임금의 80% 수준까지 높이겠다고 공약했다. 현재 평균 2,500만원에 못 미치는 중소기업 근로자 연봉을 4,000만원대로 추산되는 대기업 연봉의 80%인 3,200만원선까지 끌어올리겠다는 것이다. 이를 위해 특히 중소기업 근무시 1인당 매달 50만원씩 총 600만원을 지원하겠다는 내용이 담겼다.

안 후보의 공약은 저임금에 따른 중소기업 취업기피 현상을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 민간부문의 일자리를 늘리는 데 좀 더 초점이 맞춰져 있다는 점에서 공무원 머릿수를 늘리는 방식보다는 국가 경제의 생산 효율성을 높일 수 있는 것으로 보인다. 그러나 재원을 어떻게 마련할지에 대해서는 아직 구체적인 방안이 나오지 않았다. 다만 기존 정부에서 근로장려세제(EITC)나 중소기업에 매칭펀드식 임금보조를 해주는 것과 같은 방안이 응용될 가능성이 있다는 게 정치권 안팎의 시각이다. 결과적으로는 납세자의 부담으로 돌아오게 될 것이라는 게 정치권의 우려다.

◇洪 “투자규제 완화”, 劉 “비정규직 남발 방지”=홍준표 자유한국당 후보의 일자리 정책은 아직 구체적으로 제시되지 않았다. 홍 후보 측의 일자리 정책 기조는 인위적으로 일자리를 만들지 않겠다는 것이다. 투자규제 완화 등을 통해 기업들이 자연스럽게 고용을 창출하도록 유도하겠다는 의미로 풀이된다. 그러나 어떤 규제를 어떻게 풀지 등에 대해서는 구체적인 내용이 없다. 또한 누가 집권해도 여소야대인 상황에서 기업의 규제나 조세 부담완화에 대한 입법이 국회에서 순항할 수 있을지 예단하기 어렵다.

유승민 바른정당 후보와 심상정 정의당 후보는 인위적 고용규제와 임금인상을 통해 일자리 양극화 해소를 추구한다. 유 후보는 기업들이 비정규직 채용을 남발하지 못하도록 총량제를 도입하는 등의 제한장치를 마련하겠다는 방침이다. 심 후보도 비정규직 채용을 규제하고 하청 근로자의 임금을 원청정규직의 80% 수준으로 높이는 특별법을 만들겠다는 공약을 내세웠다. 두 후보의 공약은 고용시장의 양극화를 좁힐 수 있다. 다만 민간기업 등의 고용을 구체적으로 규제하는 법안은 반(反)시장적이어서 입법이나 제도 실현 여부는 불투명하다.