경기도 성남에 살던 김갑순(82·가명) 할머니는 올해 초 숨을 거뒀다. 병원의 의학적 소견은 폐혈증이었지만 실제 사망 이유는 다른 데 있었다. 사건이 일어난 것은 지난해 11월. 버스를 타고 장을 보러 가던 김 할머니는 정류장에서 넘어져 발목이 부러졌다. 늘 그러듯 버스 앞문으로 승차하려는 순간 거꾸로 급하게 내리는 한 청년에게 밀려 넘어진 것이다. 발목을 다친 후 평소 즐기던 산책이나 장보기 같은 일상생활을 하지 못하게 된 김 할머니는 건강이 급격히 쇠약해져 석 달 만에 세상을 떠났다. 청년이 하차 규칙에 따라 뒷문으로 내렸다면 일어나지 않았을 사건이었다.

2017년 대한민국은 글로벌 경제 규모 11위로 선진국 문턱에 다다랐지만 일상생활 문화는 아직 후진국 수준을 면치 못하고 있다. 우리의 경제 규모에 맞게 생활문화 수준을 높이려면 서로 지키기로 한 약속이나 질서 등 일상생활의 후진적 행동 양태를 한 단계 업그레이드해야 한다. 특히 공공질서 같은 사회규범들은 그 사회의 신뢰도와 개인 간 안정성을 높여 사회적 자본으로 작용해 경제성장에도 도움을 줄 수 있다

우리나라는 해방과 한국전쟁 이후 폐허 속에서 살아남기 위해 줄곧 ‘먹고사는 문제’에 모든 초점을 맞춰왔다. 아시안게임(1986년)과 서울올림픽(1988년) 유치로 생활문화를 뒤돌아보는 계기가 있었지만 지난 1990년대 후반 외환위기를 겪으면서 다시 뒷전으로 밀렸다. 김왕배 연세대 사회학과 교수는 “새치기나 불법주차 등 급격한 산업화 속에서 자신의 이익을 최우선으로 여기라고 부추겨온 사회 분위기가 우리 일상에 그대로 남아 있다”며 “그동안 각자도생을 강요하는 사회 분위기와 시민교육의 부재로 개인들이 서로를 배려하는 분위기가 형성되지 못했다”고 말했다.

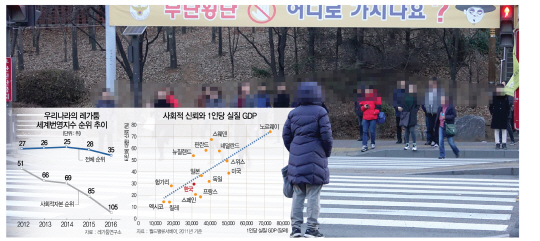

지난해 11월 발표된 ‘2016 레가툼 세계번영지수’를 살펴보면 이 같은 민낯이 고스란히 드러난다. 영국의 싱크탱크인 레가툼연구소는 2007년부터 전 세계 국가들을 대상으로 경제, 국가 경영, 사회적 자본 등 9가지 지표를 평가해 점수와 순위를 매기고 있다. 지난해에는 149개국을 평가했으며 우리나라는 전년보다 7계단 떨어진 종합순위 35위로 조사가 시작된 2009년 이후 가장 낮은 성적을 기록했다. 경제(29위), 교육(17위), 보건(19위), 안전·안보(29위) 분야는 종합순위보다 높은 점수를 받았다. 문제는 사회적 자본(105위), 자연환경(91위), 개인의 자유(73위) 등 비경제 분야였다. 특히 개인 간 친밀도, 사회적 네트워크, 사회규범, 시민참여를 측정하는 사회적 자본은 100위 안에도 들지 못하며 전체 순위를 끌어내렸다.

사회적 자본(Social Capital)이란 한 사회에서 개인 간 협력을 이끌어내는 일체의 무형자산을 뜻한다. 사회 구성원 간 조정과 협력을 촉진시키는 신뢰와 규범 등이 핵심 구성요소다. 경제적으로도 사회적 자본이 축적될수록 거래비용이 낮아져 사회의 생산성이 높아진다. 세계은행은 사회적 자본이 10% 늘어나면 경제성장률은 0.8% 증가한다고 밝히기도 했다.

우리나라의 사회적 자본이 개선된다면 경제에는 어느 정도 영향을 끼칠까. 대한상공회의소가 김병연 서울대 경제학부 교수팀에 의뢰해 지난해 10월 발표한 ‘한국의 사회적 자본 축적 실태와 대응과제’ 보고서에 따르면 우리나라의 사회적 신뢰는 경제협력개발기구(OECD) 35개국 중 23위, 사회규범은 17위, 사회 네트워크는 34위에 머무르는 것으로 나타났다. 김 교수는 “만약 우리나라가 사회적 자본을 노르웨이 등 북유럽만큼 높인다면 경제성장률이 1.5%포인트 상승해 4%대 성장도 가능하다”고 분석 결과를 밝혔다. 공공질서 같은 사회적 규범을 잘 지켜 신뢰를 높이는 것만으로도 최근 2년 연속 2.8%에 정체된 우리나라의 경제성장률을 한 단계 끌어올릴 수 있다는 것이다.

윤인진 고려대 사회학과 교수는 “우리나라는 국민소득이 몇 년째 3만달러를 넘지 못하고 있는 상황에서 공중질서 등 생활문화도 선진국 수준으로 높아지지 못하고 있다”며 “사회규범을 지키는 성숙한 시민 의식이 선결돼야 경제적 발전으로도 이어질 수 있다”고 말했다. 윤 교수는 이어 “사회지도층의 모범도 필요하지만 근본적으로는 국민들 스스로 선진 국가에 걸맞은 행동을 해야 한다는 것을 깨달아야 한다”고 지적했다.