증권사의 법인 지급결제 허용은 지난 2007년부터 현재까지 증권업과 은행업 간의 해묵은 갈등요인이다. 기업 고객을 놓고 증권과 은행의 밥그릇 싸움으로만 치부되며 논란만 길어졌을 뿐 누구도 해결책을 내놓지 못했다. 증권업계는 답답하다는 입장이다. 정부가 한국판 골드만삭스를 만들어 기업 자금 조달을 선진화하겠다는 목표를 세웠음에도 10년 넘게 규제의 틀에 묶은 채 변화가 없기 때문이다. 권영준 경희대 경영학과 교수는 “한국의 금융산업은 은행이 모든 권한을 틀어쥐고 증권 등 비은행권이 권한을 조금씩 차지하려는 싸움의 역사”라면서 “자기자본 규모가 일정 수준을 넘는 증권사부터 시범적으로 적용하는 방안도 고려할 수 있다”고 말했다.

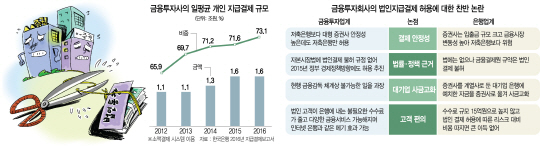

지난 2월6일 검투사로 불리는 황영기 금융투자협회장의 작심발언이 화제가 됐다. 황 회장은 “이미 3,375억원의 지급결제망 진입 비용을 낸 만큼 법인만 제한하는 건 약속 위반”이라며 “증권업은 상대적으로 과한 규제를 받아 기울어진 운동장에서 뛰고 있다”고 목소리를 높였다. 증권사는 국내 경제주체가 사용하는 소액지급결제 시스템을 법인 고객을 위해 사용할 수 없다. 법인 고객이 주식 투자를 위해 증권사에 만든 계좌에서 판매대금 결제, 공과금 납부 등 다른 용도로 돈을 쓰려면 은행 계좌로 이체하고 은행에 수수료를 내야 한다. 신용카드 결제나 급여이체도 제한돼 법인 고객 입장에서는 증권사 이용 자체가 불편하다.

이에 반해 은행은 개인이든 법인이든 소액결제시스템을 이용해 결제할 수 있다. 자본규모가 작고 안정성이 떨어지는 저축은행도 마찬가지다. 이들이 장악한 법인 예금 규모만도 358조9,497억원(2월 기준)에 달한다. 증권사들은 이 돈의 일부라도 끌어온다면 투자은행(IB) 연계 서비스로 발전시킬 수 있다며 아쉬워한다.

금융위원회도 원래는 2007년 자본시장법을 제정할 때 증권사에 지급결제 기능을 허용할 방침이었다. 그러나 당시 은행권 일각에서 삼성그룹이 은행에 넣어둔 돈을 삼성증권으로 옮겨 사금고화할 수 있다며 반대했다. 금융위는 법에 없던 제한을 금융결제원 규약으로 명시했다. 증권사는 2009년 7월부터 개인 고객만 결제가 허용됐다. 이런 상황에도 증권사는 법인 고객 지급결제를 대비해 금융결제원에 특별분담금 4,006억원을 냈다. 그러나 은행이 회원사 대부분인 금융결제원은 증권사의 법인 지급결제 허용을 반대했다. 그러나 감사원은 2009년 6월 증권사가 낸 약 3,210억원은 법인 지급결제 허용을 전제로 한 돈이므로 돌려주라는 판단을 내렸다.

증권업계의 주장이 커질 즈음인 2010년 7월 금융당국은 증권사에 특별분담금에 대해 문제 삼지 않는다는 확약서를 요구했다. 당시 일에 관여한 금융투자업계 관계자는 “당국에 비해 ‘을’인 증권사 입장에서는 원치 않아도 따를 수밖에 없었다”고 토로했다.

정작 기획재정부는 금융위와 반대 행보다. 기재부는 2015년 상반기 경제정책방향에서 증권사 고객의 편의를 위해 법인 지급결제를 허용하겠다면서 추진일정까지 제시했다. 그러나 금융위가 이행하지 않으면서 유야무야됐다. 금융위는 2016년 8월 초대형 IB 육성 계획을 발표했지만 법인 지급결제는 장기 과제로 남겨뒀다. 증권사들은 금융결제원에 특별분담금을 되돌려달라는 법적 소송을 낼 계획이다.

은행권이 증권사의 법인 지급결제를 막아온 가장 큰 이유는 은행보다 증권사의 안정성이 부족하다는 것이었다. 은행에 비해 자본이 작고 자본시장 변동에 출렁거리는 증권사에 지급결제를 맡았다가 사고가 날 수 있다는 것이다. 그러나 자기자본이 최소 4조원 이상인 초대형 IB에는 적용하기 어려운 논리다. 증권사보다 자본이 적고 ‘저축은행 사태’처럼 안정성에 허점을 드러낸 저축은행도 법인 지급결제를 하고 있기 때문이다. 증권사들의 ‘예금보험공사’ 역할을 하는 한국증권금융에 별도로 예치된 투자자 예탁금 범위에서 지급결제를 하는 등 방어벽이 마련돼 있다. 대기업 계열 증권사의 ‘재벌 사금고화’에 대한 우려 역시 계열사와의 거래를 엄격히 제한하는 자본시장법이나 금융감독 체계를 이해하지 못하는 데서 오는 무지라는 지적이다.

최근에는 카카오페이·페이팔 등 아예 전통적인 금융업에서 벗어나 정보기술(IT)계열 기업의 결제서비스가 전 세계적인 대세로 확산하고 있다. 갈수록 편의를 추구하는 고객이 늘어나고 각국 당국도 이를 허용하기 위한 대안을 모색하고 있는데 우리만 엉뚱하게 증권사의 안정성을 이유로 대안마저 막고 있는 셈이다.

증권사에 지급결제를 허용한 선진국이 없다는 주장도 허점이 있다. 유럽연합(EU)과 미국은 대형 IB가 은행 자회사를 통해 지급결제를 할 수 있다. 골드만삭스그룹은 골드만삭스뱅크를 통해 돈을 보낸다. 개인은 허용하고 법인은 금지한 경우는 더더욱 없다. 증권을 중심으로 발달한 선진 금융산업과 은행 위주로 짜인 국내 금융산업을 배제한 반쪽짜리 주장인 셈이다. 다만 증권업에 뿌리 깊은 불신은 업계 스스로 회복해야 한다. 최근에도 미래에셋대우 등 증권사 4곳이 개인 지급결제 계좌인 종합자산관리계좌(CMA) 유치를 이유로 리베이트를 받아 금융당국에 적발됐다. 한국은행 등 중앙은행과 금융감독원이 증권사 결제 불능 위험에 대비한 체계를 마련해야 한다는 목소리도 나온다.