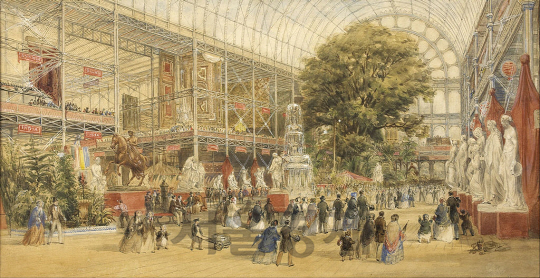

1851년 5월1일, 런던 시내가 아침부터 들썩거렸다. 사상 처음으로 열리는 만국박람회의 거대한 전시장에 사람들은 넋을 잃었다. 유리와 철골로 지어진 축구장 11개 넓이, 3층높이(41m) 전시장에는 온갖 진귀한 물품과 첨단과학 제품, 각종 설비가 차고 넘쳤다. ‘수정 궁전(Crystal Palace)’이라는 이름을 얻은 전시장 자체가 과학기술 혁신의 개가였다. 끊임없이 개량된 제강법으로 양질의 주철을 대량생산한 영국의 공업력과 두껍고 긴 판유리를 고열 가마에서 생산해내는 독일의 기술력이 합쳐졌다. 모두 24개국의 원료와 기술이 투입돼 불과 17주 만에 완성된 기념비적 구조물이었다.

정오에 열린 개막식에서 빅토리아 여왕은 ‘오늘이 우리 역사에서 가장 위대한 날’이라고 말했다. 그런 것 같다. 대영제국의 최고 전성기가 이 무렵부터 30년 정도였으니까. 영국은 철강재를 비롯한 주요 공업제품군에서 전 세계 생산의 절반가량을 차지하고 있었다. 런던 만국박람회에서도 마찬가지. 25개국에서 출품한 1만 3,000여 개 전시품 가운데 영국 제품이 절반 이상이었다. 영국의 기관차와 선박용 엔진, 고속 인쇄기, 산업용 선반을 비롯한 공작기계는 다른 나라보다 수준이 훨씬 높았다.

애초에 박람회를 시작한 나라는 영국이 아니라 프랑스. 혁명과 전쟁의 와중에서도 1798년 국내 산업 진흥을 위해 처음으로 닷새간의 국내용 박람회를 열었다. 이후 1849년까지 전시기간 6개월짜리 박람회를 11 회나 개최한 전력이 있다. 오스트리아(1808년)와 벨기에(1820년), 스페인(1827), 독일(1834년) 등도 일찌감치 국내 박람회를 개최해 기업가들의 발명과 투자 의욕을 북돋으려 애썼다. 박람회 경험이 가장 많은 프랑스는 파리에서 만국(국제) 박람회를 개최할 계획을 세웠으나 머뭇거렸다. 자칫 기술력이 뛰어난 영국 제품을 위한 잔치가 될 것 같아 망설이는 사이에 영국이 먼저 선수를 쳤다.

예상대로 국가별 출품작 수준은 편차가 컸다. 프랑스는 도자기와 향수, 일부 산업기계, 초기 사진기를 내놓았다. 귀족 문화가 발달한 오스트리아는 수제 침대를 비롯한 궁전용 가구, 벨기에는 수제 레이스를 출품했다. 인도와 호주 같은 영국 식민지도 각기 면제품과 죄수들이 만든 야자수 모자 등을 전시했다. 중공업이 막 성장하던 독일은 절연체와 강철제 대포를 선보였다. 미국은 소총 여러 정을 분해하고 부품을 섞은 후 다시 조립하고 사격하는 시범으로 인기를 끌었다. 장인의 수공업으로 제작되던 소총 부품을 규격화해 출품한 것이다.

박람회는 대성공을 거뒀다. 10월 10일까지 164일간 이어진 만국박람회를 관람한 인원은 620만 명. 당시 영국 인구의 3분의 1에 해당되는 인파가 몰렸다. 1실링(단체)에서 3파운드(성인 남자)까지 책정된 입장료가 결코 낮은 수준이 아니었음에도 주최 측의 예상보다 훨씬 많은 관람객이 찾아왔다. 흥행 성공 덕분에 만국박람회에서 발생한 흑자 18만 6,000파운드(오늘날 약 1억 4,950억 파운드·임금 상승률 기준)는 박람회 개최를 주도한 앨버트 공과 빅토리아 여왕 부부의 박물관 건립 비용으로 쓰였다.

박람회는 같은 서구 국가들에게 대한 영국의 자신감과 비유럽 지역에 대한 우월감을 확인하는 공간이기도 했다. 중동과 중국관이 설치됐으나 고대 중동의 설형문자 점토판이나 중국 도자기 정도가 출품돼 관객들에게 ‘아시아 각국의 문화는 오래 묵은 하급 문화일 뿐’이라는 인식을 심었다. 박람회는 여행 산업의 본격적인 성장도 이끌었다. 10년 전에 처음 등장했던 철도를 통한 단체 여행이 런던 만국박람회를 타고 전국으로 퍼졌다. 근대식 백화점도 박람회의 소산이다. 주강현 제주대 석좌교수의 역저 ‘세계박람회 1851~2012’에 따르면 ‘상품이라는 물신(物神)을 위한 순례지’였던 런던박람회의 영향으로 1년 뒤 파리에서 최초의 근대식 백화점이 문을 열었다.

런던 만국박람회는 경제사에서도 주요 전환점으로 손꼽힌다. 최초의 만국박람회인데다 ‘산업혁명만이 살길’이라는 인식을 확산시켰기 때문이다. 혁명에 대한 기대도 잠재웠다. 산업은 물론 발달된 통신·교통제도와 도시환경을 직접 목격한 세계인들은 각기 고국으로 돌아가 기술 개발을 부르짖었다. 1848년 유럽을 휩쓴 혁명의 열기가 산업화에 대한 관심으로 바뀐 전기가 바로 런던박람회였다는 시각도 있다. 런던 만국박람회는 ‘자본주의의 글로벌화’를 알리는 서막이었던 셈이다.

런던 대회 이후 만국박람회는 국력 홍보마당으로 바뀌었다. 프랑스는 박람회를 집중 개최해 영국을 따라잡는 데 활용했다. 에펠탑도 파리박람회를 위한 임시 조형물이었다. 독일과 미국이 선진국으로 인정받기 시작한 것도 하노버, 시카고 박람회 이후다. 일본도 1970년 오사카 만국박람회(EXPO)와 1975년 오키나와 박람회, 1985년 쓰쿠바 박람회를 거칠 때마다 산업구조가 고도화하고 세계 일류 공업국으로 거듭나는 계기를 맞았다. 우리나라도 1993년 대전엑스포를 치르며 도약의 기회를 맞이할 것이라고 기대했지만 막상 돌아온 것은 외환위기(IMF 사태)였다. 십수 조 원대의 경제 효과가 발생할 것이라던 2012년 여수엑스포도 과연 성과를 거뒀는지 의심스럽다. ‘박람회=성장 기폭제’라는 구도가 한국에 와서 깨진 것일까.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com