새 정부 출범과 함께 ‘전 정부 정책 지우기’가 속도를 내면서 기술금융의 존치 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 기술금융은 지난 박근혜 정부가 창조금융의 일환으로 자본과 담보가 부족한 중소기업이라도 핵심 기술력만 확보하고 있으면 이를 평가해 신용대출을 해주는 제도다. 지난 2014년부터 본격적으로 시작돼 누적 잔액이 100조원을 넘을 정도로 인기를 모으고 있다.

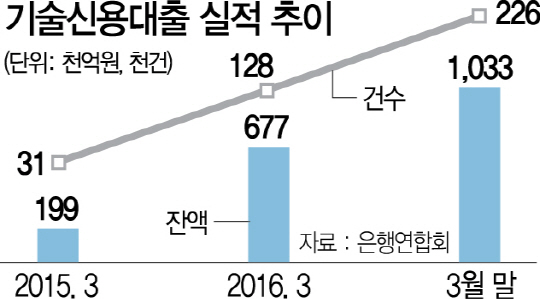

17일 금융권에 따르면 시중은행들은 기술금융 대출을 강화하기 위해 전문인력을 보강하고 평가모형을 개선하는 등 기술금융 확대에 노력해왔다. 가계대출을 조이는 상황에서 기술금융은 새로운 대출 시장이 될 수 있어서다. 실제로 은행연합회에 따르면 기술금융 실적은 올해 3월 최초로 100조원을 넘어섰다. 기술신용대출 잔액은 2015년 말 60조5,838억원에서 올해 3월 103조3,457억원으로 늘어 70.5% 상승했다. 대출 건수는 같은 기간 11만3,877건에서 98.7% 증가한 22만6,284건으로 늘어 그 수혜 기업들이 두 배 가까이 많아질 정도로 규모가 커졌다. 산업은행의 경우 관련 전문인력이 20명이 넘으며 다른 시중은행들도 15명 내외의 인력을 보유하고 있다. 이에 따라 기존에 담보로만 대출하던 관행에서 벗어나 기술력만으로 대출해주는 수요가 만들어지면서 저금리 시대 은행의 새로운 비즈니스 모델 중 하나로 정착했다.

시중은행의 한 부행장은 “기술금융으로 새롭게 생겨난 여신이 얼마인지를 따로 떼어내어 보기는 어렵지만 이전보다 기술 기업에 대한 대출이 늘어난 것은 분명하다”며 “기술금융이라는 항목이 만들어지면서 기술력의 신용 가치를 보는 시각이 새롭게 만들어진 덕분”이라고 말했다.

하지만 새 정부가 들어서면서 이명박(MB) 정부 당시 녹색금융을 앞세워 내세웠던 수많은 상품 등이 박근혜 정부 들어와서 자취를 감춘 것처럼 기술금융도 유야무야되는 게 아니냐며 긴장하고 있다. 뽑아놓은 인력도 문제지만 기술금융 대출 노하우가 사장될 수 있다는 위기감도 있다. 또 금융당국이 실적 우수 은행에 대해 부여하겠다고 약속했던 다각적인 인센티브가 사라질 수 있고 이렇게 되면 은행 경영 차원에서 지원할 이유가 줄어들 수밖에 없기 때문이다. 이 경우 은행들에는 새로운 대출 시장이 닫히고 기술 기업들은 대출길이 막혀 성장에 애로가 생겨나는 상황이 벌어질 수 있다. 은행권의 한 관계자는 “새 정부의 공약에서 ‘기술’이라는 단어가 잘 보이지 않는 점이 우려를 키우고 있다”며 “기술금융이 유야무야되면 기술력을 앞세운 중소기업들의 피해는 명약관화하다”고 말했다. 일부에서는 이전 정부의 정책이라도 새 정부에서 개선하고 계승할 필요가 있다는 지적도 나온다.