2018학년도 대학수학능력시험에 처음 도입되는 영어 절대평가를 적용한 1차 수능모의평가가 끝났다. 이제 수험생과 학부모의 관심은 6월 모의평가를 바탕으로 한 수시와 정시 입시전략에 모이고 있다. 6월 치러진 1차 모의평가에서 드러난 영어 성적을 주어진 ‘상수’로 받아들이고 다른 과목에 집중하느냐, 영어에 좀 더 힘을 쏟아 등급을 올리느냐가 최대 관건이다.

절대평가 영어 쉽지만은 않아

작년 2등급 절반만 1등급으로

사실상 영어 변별력 줄어들자

대학들 국어·수학 비중 10%P↑

영어 낮더라도 상위권대 기회

8일 입시업계에 따르면 지난해 수능에서 2등급을 받은 학생의 절반가량이 1차 모의평가에서 1등급(90점 이상)을 받았다. 입시업체 종로학원하늘교육이 1차 모의평가에 응시한 재수생 6,000여명을 분석한 결과 지난해 수능에서 영어 1등급(94점 이상)을 받은 학생의 95.5%는 모의평가에서도 1등급(90점 이상)을 받았다. 지난해 2등급(87~93점)을 받은 학생은 58.4%가 1차 모의평가에서 1등급, 38.6%는 2등급(80점 이상)을 받았다. 1차 모의평가의 영어 난도가 지난해 수능보다 크게 낮다고는 볼 수 없는 셈이다.

지난해 수능 기준으로 영어 90점 이상을 받은 수험생은 4만2,867명으로 서울 소재 대학 모집인원 7만52명의 절반을 훌쩍 넘었고 주요 11개 대학 모집인원(3만5,359명)보다 많았다. 최근 7년간으로 넓혀보면 영어 90점 이상 인원이 가장 많았던 지난 2012학년도에는 11만7,471명, 가장 적은 2011학년도에는 2만8,549명으로 1등급 인원은 출제 난이도에 따라 출렁이는 모습을 보여왔다. 따라서 1차 모의평가에서처럼 영어가 평이하게 출제될 것으로 예단하고 영어 공부를 소홀히 하면 자칫 등급 하락이라는 예상치 못한 결과를 접할 수 있다.

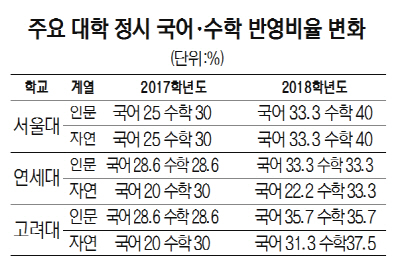

각 대학들은 영어 절대평가에 대비해 국어·수학·탐구의 반영 비중을 높인 상태다. 영어 1등급 동점자가 4만명으로 주요 11개 대학 모집인원보다 많은 상황에서 영어의 변별력은 사실상 상실됐기 때문이다. 성균관대와 중앙대는 인문계열에서 국어 반영비율을 전년보다 10%포인트 높은 40%로 정했고 서강대·서울대·고려대는 자연계에서 국어 반영비율을 30%대로 전년보다 10%포인트 높였다.

수학의 경우에도 서강대는 인문·자연계열 모두에서 46.9%를 반영한다. 지난해 반영비율(인문 32.5%, 자연 35%)보다 비중이 대폭 상승한 것이다. 서울대·성균관대·중앙대도 수학 반영비율을 지난해 30%에서 올해 40%로 높여 잡았다.

임성호 종로학원하늘교육 대표는 “영어 성적이 좋지 못하더라도 국어·수학·탐구 성적에 따라 상위권 대학에 진학할 수 있는 역전의 기회를 마련할 수 있다”고 말했다.

다만 수시의 경우 영어 최저기준을 설정한 학교가 적지 않아 상위권 대학에 진학하려면 최소 2등급은 받아야 한다. 임 대표는 “수시에서 수능 최저기준이 강화된 대학에 지원하려는 수험생은 수능을 우선적으로 준비하는 것이 필요하며 반대로 서울대와 같이 최저기준이 전년과 동일하거나 완화된 대학은 논술·면접·내신준비에 만전을 기해야 한다”고 조언했다.

또 수시 불합격 시에 대비해 정시 준비에도 신경을 써야 한다. 입시 요강만 보면 정시가 수시보다 적지만 수시에 충당하지 못한 인원을 정시에 뽑으면서 정시 인원이 수시보다 늘어나는 사례가 비일비재해서다. 실제 연세대의 경우 2017학년도 신입생 모집에서 정시 선발인원을 1,003명으로 제시했으나 수시에서 충당하지 못한 신입생을 정시로 이월하면서 정시 모집인원이 1,354명으로 대폭 늘었다.