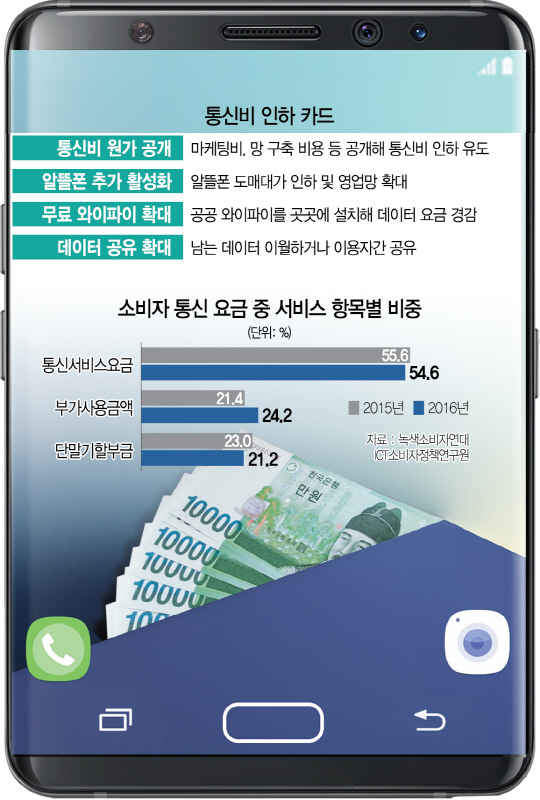

미래창조과학부가 현행 전기통신사업법 내에서 내놓을 수 있는 통신요금 인하 카드는 매우 제한적이다. 이통사들은 주파수와 같은 공공재를 쓴다는 이유로 준공기업 취급을 받고 있지만 매년 1조원이 넘는 주파수 할당 대가와 전파 사용료를 내는 민간 사업자다. 하지만 국정기획자문위원회가 연일 강한 수위로 압박하면서 코너에 몰린 미래부로서는 쓸 수 있는 모든 카드를 내놓을 수밖에 없다. 10일 국정기획위에 보고될 미래부의 통신요금 인하 방안에는 2G·3G 요금제의 기본료 우선 폐지를 포함해 신규 요금제 출시를 통한 LTE 요금 인하, 공공 와이파이 확대를 통한 데이터 이용 부담 등 ‘종합선물세트’가 담길 것으로 전망된다.

우선 2G와 3G 상품의 기본료 폐지는 통신요금 원가 자료 공개라는 ‘강공 카드’로 성사시킬 가능성이 높다. 전기통신사업법 28조에는 ‘통신서비스에 관한 이용약관을 인가받으려면 가입비·기본료·사용료·부가서비스료·실비 등을 포함한 요금 산정 근거 자료를 미래부에 제출해야 한다’고 명시돼 있다. 미래부가 이통사의 통신요금 원가를 파악하고 있다는 얘기다.

원가를 공개한 후 망 구축 비용을 이미 회수한 것은 물론 현재의 유지 보수비용 또한 미미한 수준으로 밝혀지면 2G·3G의 기본료 폐지를 이끌어내기는 어렵지 않을 것으로 전망된다. 다만 이통사들이 영업기밀에 해당한다며 강하게 반발하고 있는데다 통신요금 원가 공개 사안이 대법원에 계류 중인 점을 감안하면 실현 가능성은 반반이다.

미래부가 꺼내 들 수 있는 또 다른 카드는 보다 강한 알뜰폰 활성화 대책이다. 지난 3월 가입자 700만명을 넘어선 알뜰폰은 가계통신비를 연간 1조원가량 낮췄다는 분석이 있을 정도로 효과가 입증됐다. 다만 온라인으로 가입 신청을 해야 하는 경우가 대부분이고 단말기와 유심칩 등도 택배로 받기 때문에 IT 기기 사용에 익숙하지 않은 계층에는 진입 장벽이 높다는 지적이 제기됐다. 이와 관련해 이통 3사 대리점이나 판매점에서 알뜰폰을 판매하도록 하는 등 가입망을 확대하는 방안이 유력하게 검토된다. 이통 3사에서 망을 빌릴 때 지급하는 도매 대가를 낮추고 알뜰폰에 최적화된 LTE 요금제를 추가로 선보임으로써 알뜰폰의 품질과 가격 경쟁력을 높이는 것도 현실 가능성이 높다.

데이터 나눠쓰기나 남은 데이터 이월 등이 가능한 신규 요금제 출시도 예상할 수 있다. 현재 특정 이통사나 요금제 가입자만 사용할 수 있지만 이통 3사 모든 요금제에 이를 도입하도록 강제하고 기본 데이터 제공량도 늘리는 것이 골자다. 이통사들은 2015년 데이터 중심 요금제로 개편하고 20% 요금 약정 할인을 도입했다는 점에서 추가적인 요금 개편은 쉽지 않다는 입장이지만 기본료 폐지라는 최악의 상황을 피하기 위해 ‘차선책’을 선택할 가능성도 적지 않다.

대통령의 공약 중 하나인 공공 와이파이 확대는 미래부가 지난 대선 때부터 꾸준히 준비해온 사안이다. 미래부 측은 사람들이 많이 모이는 지하철이나 공항은 물론 학교 등 공공시설에 무료 와이파이를 늘려 데이터 이용 부담을 줄이겠다는 복안이다. 와이파이는 액세스포인트(AP)에서 멀어지면 끊기기 때문에 이동 중 사용이 제한적이라는 단점은 있지만 요금 부담 완화에 상당한 도움이 될 것으로 분석된다.

다만 국정기획위의 ‘일방통행’ 식 요금 인하 요구에 대해서는 미래부는 물론 정치권에서도 편치 않은 기류가 감지된다. 미래부는 지금껏 ‘시장이 과점 상태이긴 하지만 인위적으로 요금 인하를 강제할 근거가 없기 때문에 경쟁 활성화에 힘을 쏟겠다’는 입장이었다. 실제 2011년 알뜰폰을 출시한 것이나 지금까지 7차례에 걸쳐 시도했던 제4이동통신 선정은 그러한 콘센서스를 갖고 진행됐다. 단말기유통구조개선법(단통법) 역시 이통사 과점 시장을 와해할 마땅한 방안이 없다는 점에서 차선책으로 도입했다. 공시지원금 분리공시제 미도입 등으로 단말기 출고가를 낮추는 효과는 적었지만 요금 약정 할인 도입과 중고 단말기 유통 활성화로 가계통신비를 낮추는 데 일조했다는 것이 미래부의 자체 평가다.

무엇보다 최근 몇 년간 가계의 통신비 부담이 늘지 않았다는 점을 고려해야 한다고 업계는 입을 모으고 있다. 녹색소비자연대 조사에 따르면 전체 통신비에서 ‘통신서비스’ 요금의 비중은 2015년 55.6%에서 이듬해 1%포인트 낮아진 반면 각종 콘텐츠를 위해 쓴 ‘부가서비스’ 요금 비중은 같은 기간 2.8%포인트 높아지는 등 통신요금 비중은 낮아지는 추세다.