대선 단골 메뉴인 통신비 인하가 현실적으로 이행되기 어려운 이유는 무엇일까. 전문가들은 통신비 인하 공약 자체가 ‘정부가 시장을 규제할 수 있다’는 잘못된 개념을 갖고 만들어졌기 때문이라고 입을 모은다. 이통사를 규제하기에는 현행법상 한계가 분명한데도 공약 이행을 강제하다 보니 시장과 마찰이 생길 수밖에 없다는 얘기다. 전문가들은 통신비 인하를 위해서는 정부의 인위적 개입보다는 경쟁 활성화를 최선의 방안으로 꼽고 있다.

김성철 고려대 미디어학부 교수는 11일 “정부가 시장경제에 개입해 억지로 가격을 내리는 것은 적절하지 않은 접근법”이라며 “통신비를 강제로 내리면 기업이 손실을 줄이기 위해 마케팅 비용을 줄이고 또 다른 방식으로 요금을 올려 결국 소비자에게 돌아가는 혜택은 차이가 없다”고 주장했다. 일종의 ‘풍선효과’로 소비자들의 체감혜택은 그대로인 반면 요금제만 복잡해질 수 있다는 말이다.

알뜰폰 추가 활성화와 제4이동통신 선정 등을 대안으로 거론하는 목소리도 높다. 김연학 서강대 기술경영전문대학원 교수는 “이통사 과점 체제에서 전개되는 불완전한 경쟁이 지금의 상황을 만든 만큼 경쟁 활성화가 해답”이라며 “알뜰폰과 제4이동통신 등 경쟁자를 키워 자율경쟁을 통해 자연스럽게 요금 인하를 유도해야 한다”고 강조했다. 임주환 한국정보통신산업연구원장도 “국가가 나서 요금을 통제하는 것은 시장원리에 어긋난다”며 “비용 문제를 해결하기 위해서는 업체 간 경쟁을 유도하는 식으로 풀어야 하는데 국가가 비용을 통제하면 시장불안을 야기할 수 있다”고 밝혔다.

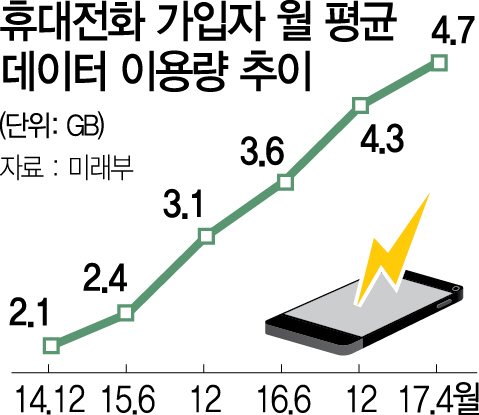

해를 거듭할수록 늘어나는 데이터 이용량도 가계통신비를 높이는 주요 이유 중 하나다. 미래창조과학부에 따르면 휴대폰 가입자의 월평균 데이터 이용량은 지난 2014년 2.1GB에서 지난해 말 4.3GB로 2년 만에 2배 이상 늘었으며 LTE 가입자의 데이터 이용량은 올 3월 처음으로 6GB를 넘겼다. 데이터 소비가 늘어나는 만큼 비용이 증가할 수밖에 없다는 말이다. 이 같은 상황에도 가구당 통신비는 되레 줄고 있는 추세다. 통계청에 따르면 2015년 가구당 통신비는 14만7,700원이었지만 이듬해 14만4,000원으로 소폭 줄었다. 업계에서는 2015년 도입한 데이터 중심 요금제와 단말기유통구조개선법에 따른 중고단말기 이용 활성화 등의 효과 덕분으로 보고 있다.

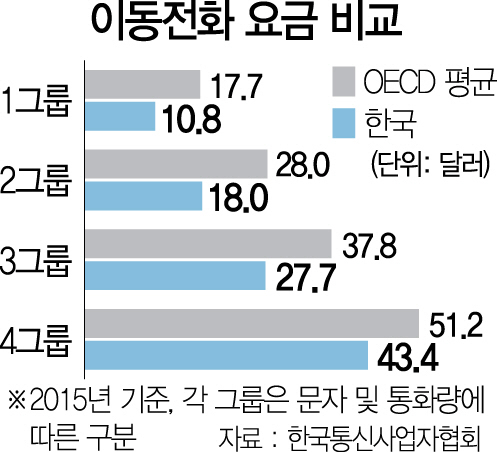

이 같은 상황에서 통신비 인하 여력이 많지 않다는 게 전문가들의 공통된 지적이다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 ‘디지털 이코노미 아웃룩 2015’ 보고서에 따르면 음성·문자·데이터 사용량 등을 기준으로 선정한 국가별 요금 순위에서 우리나라는 전체 34개국에서 중하위권을 차지했다. 구매력평가지수(PPP)를 기준으로 한 해당 조사에서 국내 통신요금은 OECD 가입국의 평균보다 낮았다.

이병태 KAIST 경영학과 교수는 “고속통신망을 제공하는 주요 국가들과 비교해도 한국의 통신 단가는 비교적 저렴하다”며 “통신비가 통신뿐 아니라 콘텐츠와 같은 여타의 효용이 합쳐진 요금이라고 보면 지금처럼 통신비 인하를 1차원적으로 접근하는 것은 적절하지 않다”고 말했다.