# 올해 52세인 증권회사 차장 A씨는 14일 코스피가 사상 최고치를 또다시 넘었다는 소식이 반갑지만은 않다. 그가 대학 졸업 직후 입사한 지난 1989년만 해도 증권사 직원의 연봉은 대기업의 세 배가 넘었다. 지금은 증시가 올라도 자리를 지킬 수나 있을지 걱정이다. 초년병 시절인 1990년대에는 모든 증권사 직원들이 주식거래 중개만 했고 그도 하루 종일 매매를 통한 약정(거래액)을 올리기에 바빴다. 그때는 증시가 오르면 고객도 좋고 직원도 좋은 나날이었다. 1997년 IMF 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기를 겪은 후부터 회사는 주식거래 중개 대신 펀드 판매를 요구했다. 중산층 고객에게 좋은 종목만 추천하면 되는 주식 영업과 달리 펀드 영업은 수억원에서 수십억원을 굴리는 고액자산가의 마음을 잡아야 하는 고된 일이었다. 그사이 동료들은 투자 손실로 고객에게 소송을 당하거나 대신 손실을 떠안아 빚더미에 올랐고 누구는 자살까지 했다. A씨도 이제는 주식거래 대신 펀드나 보험 상품을 파는 일에 전념하고 있다. 그는 “증권사의 살길은 주식이 아니라 펀드라고 하지만 실제 펀드 판매는 쉽지도 않고 수익도 낮다”면서 쓴웃음을 지었다.

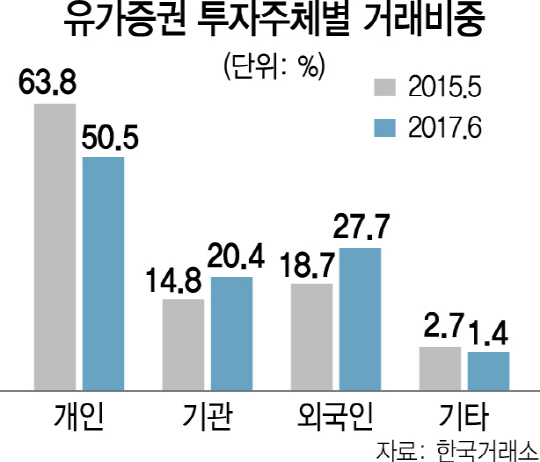

증시가 6년 만에 박스피에서 탈출했지만 증권사 직원들의 성적표는 우울하다. 증권사의 1·4분기 순이익이 전 분기 대비 3배나 늘었다고 하지만 정작 증권사 직원들의 지갑은 오히려 얇아졌다. 주가가 올라도 거래량이 늘지 않으며 주식매매 중개 수익은 과거보다 오히려 줄었다. 증권업계는 시황에 따라 출렁이는 주식매매 중개에서 벗어나 고액자산가를 대상으로 한 자산운용에 집중하고 있지만 기대만큼 수익을 올리지 못하고 있다. 한국거래소에 따르면 증시 상승에도 거래량과 거래대금은 오히려 줄었다. 이달 2일 기준 한 달 거래대금은 6조1,850억원으로 지금처럼 6개월 연속 상승했던 2007년 7월 한 달 거래 대금 7조6,294억원에 비해 1조5,000억원가량 감소했다. 코스피와 코스닥 모두 개인 비중이 줄고 기관과 외국인이 늘어난 것도 개인투자자와 증권사 영업직원의 수익이 줄어든 원인이다. 개인투자자는 주가 상승에 따른 과실을 먹지 못했고 증권사 역시 상대적으로 수수료 결정 권한이 약한 기관과 외국인을 상대해야 한다. 2005년 5월 기준으로 코스피 시장에서 개인의 비중은 63.8%였지만 2017년 6월에는 50.5%로 내려왔다. 코스닥도 같은 기간 투자 비중이 94.7%에서 85.9%로 떨어졌다.

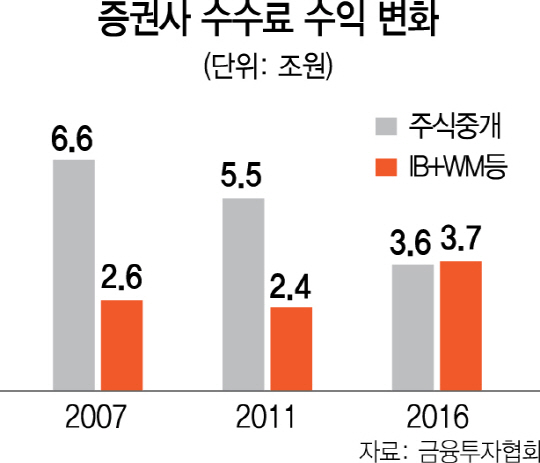

증권업계는 주식매매 중개 일변도에서 벗어나 자산운용, 투자은행(IB) 등으로 외연을 넓혔지만 성과는 미비하다. 금융투자협회에 따르면 2007년 9조3,000억원에 달했던 증권사 수수료 수익은 2016년 7조3,000억원으로 줄었다. 과거 증권사 수익의 대부분을 차지한 주식매매 중개 수수료는 6조6,000억원에서 3조6,000억원으로 쪼그라들었다. 그렇다고 자산운용 수수료가 크게 늘어난 것도 아니다. 1조2,000억원에서 8,000억원으로 줄었는데 같은 기간 투자금융 수수료나 대출이자 수수료는 두 배 늘었다. 그나마 투자금융은 대형 증권사 위주로 쏠리고 있기 때문에 중견 이하 증권사에는 남의 일이다. 국내에서 처음 자산운용 영업을 도입한 한 증권사는 성과가 나지 않자 3년 전 영업방침을 철회했다.

영업현장에서는 과거 20년 넘게 주식매매 중개만 몰두했던 40~50대 증권사 직원들이 설 자리를 잃었다는 푸념이 나온다. 지난해 합병한 대형 증권사는 합병 전 주식매매 중개 위주였던 영업점이 적자를 내고 자산운용 위주 영업점은 흑자를 낸 것으로 파악됐다. 한 증권사 임원은 “40~50대 증권사 직원들이 퇴출 1순위에 올라 있다”면서 “주식매매만 했기 때문에 펀드 판매에 어둡고 과거 폭락을 경험해 상승장에서도 주식을 매수하지 못하면서 어느 쪽에서도 성과를 내지 못하고 있다”고 씁쓸한 현실을 전했다.