세계 최초의 금속활자 인쇄물인 ‘직지심체요절’이 간행된 해는 고려 말인 우왕3년(1377)이다. 고려왕조의 명운이 기울고 있었고 중국도 원명 교체기로 혼돈의 시기였으나 최무선의 화약·화포와 함께 이 시기 뛰어난 기술 진보가 이뤄졌다. 이런 기술 발달의 혜택을 톡톡히 누린 것은 직지 간행 15년 뒤 창건된 조선왕조다. 화약과 화포는 고려말 이후 최대의 안보 현안인 왜구 토벌에 이용됐고 인쇄술의 발달은 새 왕조의 정통성과 통치 이데올로기인 유교를 전파하는 데 활용된다.

특히 금속활자 인쇄술은 조선에서 더욱 발전한다. 원래 납으로 만들던 활자를 더욱 강한 구리를 이용해 만들기 시작했다. 그 시초가 두 차례의 왕자의 난을 거쳐 왕권을 장악하고 조선의 기틀을 다진 태종이 집권 3년 만인 1403년에 만든 계미자(癸未字)다. 이를 시발로 특히 출판인쇄에 관심이 많던 세종은 경자자(1420년)와 갑인자(1434년) 등을 국가기관인 주자소에서 대대적으로 주조하게 한다. 세종 이후부터는 활자 고정 방식도 그동안 이용하던 값비싼 밀랍이 아니라 식자판에서 활자와 대나무 쪼가리 등을 이용해 조립하고 빈 공간을 채우는 방법으로 발전한다.

특히 20만자나 만들어진 갑인자는 활자가 크고 아름다우며 인쇄가 선명해 세계적으로도 우수한 활자로 꼽힌다. 갑인자를 주조한 후 내력을 쓴 ‘갑인자발’에서 대제학을 지낸 변계량은 “인쇄되지 않은 책이 없고 배우지 않은 사람이 없다”며 강한 자부심을 표현했다. 죽은 왕비인 소헌왕후를 기리고 새로 발명한 한글을 시험해보기 위해 세종이 수양대군에게 제작을 지시한 ‘석보상절’도 이 갑인자로 인쇄됐다.

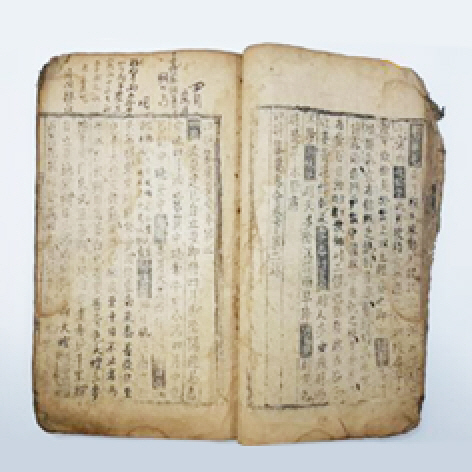

조선 최초의 금속활자인 계미자로 인쇄된 책이 발견됐다. 경북대 문헌정보학과 사업팀이 경북 예천의 남악종택에서 발견한 농업서적 ‘사시찬요’다. 계미자는 후일 경자자를 만들면서 녹여 썼으며 남아 있는 인쇄물이 희귀해 이 서적은 국보급이라고 한다. 조선의 금속활자 기술을 볼 문화재의 발견도 반갑지만 전 왕조 때 개발된 기술을 끊임없이 개량하고 발전시켜간 조선 초의 역동적인 사회상이 오늘 우리에게 던지는 의미가 남다르다. ‘오래된 미래’처럼 그 정신을 되새겨봐야겠다. /온종훈 논설위원