문재인 대통령이 이달말 발표하는 건강보험 보장성 강화 대책은 의료적으로는 필요하지만 재정 부담을 이유로 건강보험 적용을 미뤄온 ‘필수 비급여’ 항목에 대해 건보 혜택을 주는 데 초점을 맞췄다. 필요한 치료에 대해 환자들의 비용 부담을 덜어주겠다는 것이다.

문제는 의사들의 반발이다. 독일·일본·대만 등은 정부에 대한 신뢰를 바탕으로 신포괄수가 제도가 시행되고 있지만 한국은 의료계의 영향력이 큰 반면 정책에 대한 신뢰도는 낮아 정부가 의료계를 어떻게 설득하면서 리더십을 발휘할지가 성패를 가를 관건이다.

정부가 표준화를 목표로 개선에 나서는 ‘필수 비급여’는 의료적 또는 치료적 비급여라고도 부른다. 보건복지부가 건강보험 재정 사정, 비용효과 등을 고려해 비급여 항목으로 분류해 고시하는데 의료행위와 치료재료 등 3,400개 항목쯤 된다. 이를 어떻게 분류하느냐에 따라 항목 수 등이 결정된다.

정부는 필수 비급여 항목에 일반적인 건보 본인 부담률 20~30%보다 높은 50~80% 안팎을 적용하는 ‘예비급여’ 항목으로 전환한 뒤 3~5년마다 재평가해 부담률을 더 낮출지, 건보 적용대상에서 뺄지 등을 정하게 된다. 본인 부담률은 의학적 타당성, 비용효과, 사회적 요구 등 따져 정한다.

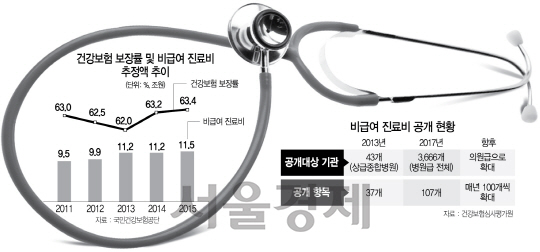

비급여 의료행위와 치료재료 중에는 의료기관이나 의료기기 업체가 임의로 가격을 정하는 경우가 많아 ‘부르는 게 값’이라는 비판이 제기돼왔다. 이명박·박근혜 정부는 비급여 항목 중 54개에 50% 또는 80%의 본인 부담률을 적용해 건강보험에 임시 편입(선별급여)하거나 복지부와 건강보험심사평가원이 비급여 진료비 공개대상 항목과 의료기관을 늘려 합리적 가격책정을 유도하는 방법을 써왔다. 하지만 ‘언 발에 오줌 누기’라는 비판이 끊이지 않았다. 지금은 3,666개 병원급 이상 의료기관을 대상으로 자기공명영상(MRI) 진단료, 초음파검사료, 치과보철료 등 107개 항목의 비급여 진료비가 공개 대상이다.

엄청나게 많은 비급여 항목에 일일이 가격을 매기고 본인 부담률을 책정하는 것은 쉽지 않은 일이다. 의사들이 의료행위의 수와 양을 늘려 더 많은 급여비를 챙기려 한다는 점도 걸림돌이다.

정부는 그래서 41개 공공의료기관에서 559개 질병군을 대상(입원 전체 환자의 80~95%)으로 실시하고 있는 신포괄수가를 민간 의료기관에 적용하는 방안을 검토 중이다. 공공의료기관들의 경우 비급여 진료가 줄어드는 효과를 봤다.

신포괄수가는 의료인력·치료재료 등 의료자원 소모량과 질병 구조의 유사성을 기준으로 비슷한 질병들을 묶어 평균적인 수가를 적용한다. 비급여 진료를 하든 않든 환자와 건강보험재정에서 받을 수 있는 진료비가 정해져 있다. 따라서 병·의원들은 대가 지급이 안 되는 비급여 진료를 늘리기보다 합리적 진료에 치중하게 된다.

최영순 건보공단 건강보험정책연구원 박사는 “신포괄수가는 비급여 의료행위와 치료재료 등을 감안해 동일 질병군의 평균적인 행위별 수가보다 5%를 더 얹어 책정했다”며 “공공병원들에 신포괄수가를 적용한 결과 비급여 진료가 감소하는 것으로 나타났다”고 말했다.

이에 대해 의사들의 반발이 거셀 것으로 예상된다. 복지부가 지난 2008년 1차 개편 이후 9년 만에 상대가치 점수체계를 대폭 개편하려는 것도 이와 관련이 있다. 상대가치 점수체계 개편은 인건비·재료비·장비비 등 변화된 원가를 반영하고 의료행위 간 상대가치 불균형을 줄일 수 있다. 낮은 진료비, 즉 저수가 체계로 인해 비급여 등을 늘릴 수밖에 없다는 의료계의 반발도 누그러뜨릴 수 있다.

복지부는 상대적으로 보상 수준이 높은 검체·영상 분야의 상대가치 점수를 낮춰 연간 5,000억원가량을 절감하는 대신 수술·처치·기능 분야의 상대가치 점수를 상향 조정해 3,500억원을 지원하는 방안을 검토하고 있다. 복지부는 조만간 건강보험정책심의위원회를 열어 5,300여개 행위에 대한 상대가치점수를 확정해 단계적으로 시행할 계획이다.

상대가치는 업무량·진료비용·위험도 등을 감안해 산정되며 여기에 점수당 단가(환산지수)를 곱하면 서비스 가격(요양급여비용)이 나온다. 현행 상대가치점수는 인적자원 비중이 높은 수술·처치 등의 가치는 저평가된 반면 고가 장비 등 투입 비중이 높은 검체·영상 등 분야의 가치는 고평가돼 있다. 이로 인해 중증 수술 등 필수 서비스 전문인력 확충에 어려움이 초래되고 고가 장비가 많이 도입되는 등 건강보험제도의 효율성을 저해한다는 지적을 받아왔다.