기획전 ‘아시아 디바:진심을 그대에게’가 한창인 서울시립 북서울미술관 전시실에 들어서면 한 시절을 풍미한 가수 김추자의 목소리와 함께 화려한 조명 아래 무대의상과 음반·사진·영상·미공개 음원 등이 펼쳐진다. 그저 흥미롭기만 한 것은 아니다. 공동기획자 이용우 뉴욕대 동아시아학과 조교수는 “김추자 특유의 관능적 음색,의상,퍼포먼스는 당대 독재정권과 남성 중심 가부장적 사회체제의 반대급부에 존재하는 아이콘이자 반공의 시대를 견디며 살아온 산 증인”이라고 분석했다.

‘최고의 여가수’를 칭하는 ‘디바’를 표제로 택한 이번 전시는 1960~70년대 냉전 대립이 첨예하던 시기 여성을 비롯한 소외된 계층의 목소리를 대중문화사를 통해 들여다 본다. 1968년 이후 아시아 국가들이 그 대상이며 대체로 후기식민주의 시기의 시대정신을 드러낸다.

덴마크 출신 설치미술가이자 다큐멘터리 감독인 제인 진 카이젠은 1970년대까지 동두천 미군부대 근처에 있던 집창촌을 배경으로 거리 여성들의 인권문제를 다룬 영상작품 ‘몽키 하우스’를 선보였다. 그 무렵 미국 월트디즈니사는 미군 부대에서상영하는 성병 교육용 애니메이션을 제작했는데, 1973년작 ‘성병공격계획’에 등장하는 성병 세균은 몹시 신경질적이며 위험한 존재다. 소재의 민감성과는 무관하게 이미지만 놓고 보면 귀엽기까지 하다.

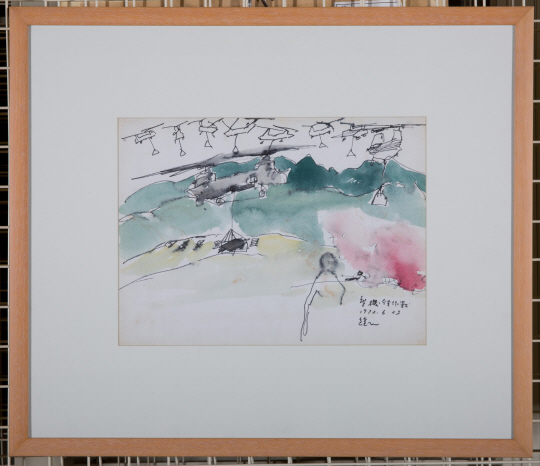

한국전쟁 시 유일한 여성 종군화가로 참전한 천경자 화백이 수채화로 그린 전쟁 풍경은 진한 여운을 남긴다. 천 화백 특유의 검은 피부의 인물이 인상적이며, 군사작전 와중에도 생명에의 의지가 느껴진다.

한국작가 노재운은 전후 남북한, 동아시아에서 제작된 영화·영상 속의 여성 이미지를 재구성해 ‘보편영화’라는 영상으로 선보였다. 특히 한국에서 여성의 이미지는 귀신같은 형태없는 존재, 혹은 부자집 사모님 아니면 유혹하는 요부가 도드라진다.

전시장 한가운데 길다란 헝겊 꾸러미 형태로 매달리고 내리깔린 작품은 인도네시아 현대미술가 아라마이아니의 설치작품 ‘상처여미기’이다. 평화와 관용을 중시하는 무슬림 문화와 여성의 이미지를 천을 꿰매는 형식의 작품으로 선보인 것. 그러나 신(神)을 지칭하는 아랍어 ‘알라’를 해체한 형상의 이 작품 때문에 작가는 옥고를 치르기도 했다.

주 전시장에서 2층 된 프로젝트갤러리로 옮겨가면 같은 시대 사뭇 다른 분위기의 한국 미술계가 펼쳐진다. 1960~70년대 산업화와 도시화가 전개되던 시대적 풍경을 화가들은 기하학적 추상으로 받아들이기도 했다. 미국과 소련의 냉전 대립은 달착륙 등 과학기술의 발전도 부추겼고 이에 영감과 충격을 받은 박서보는 1970년 오사카만국박람회에 대형 설치작품을 선보였지만 체제 비판적이라는 이유로 일주일 만에 철거, 공예전시로 대체됐다. 도시의 스카이라인을 추상회화로 표현한 하종현 등 ‘단색화’의 대표작가들의 1970년대 한시적 작품들을 볼 수 있을 뿐 아니라 도시화의 풍경을 촬영한 김구림의 ‘24분의 1초의 의미’, 냉전기 우주개발과 남북한 간 땅굴 찾기가 동시에 진행됐음을 보여주는 박찬경의 ‘파워통로’ 등을 볼 수 있다. 신은진 북서울시립미술관 학예사는 “1970년대 실험미술과 단색화 사이에 묻힌 기하추상의 의미를 재조명했다”면서 “후기 식민주의 시기를 겪은 아시아 국가들의 이야기지만 당시 공산국가이던 중국은 결이 달라 포함되지 않았다”고 소개했다. 10월9일까지.