여름철만 되면 성가신 존재가 있다. 더위와 함께 찾아오는 불청객, 바로 모기다. 윙윙거리는 모기 한 마리 때문에 밤을 샌 경험이 다들 한번 씩 있을 것이다.

몸길이 약 4.5㎜, 날개 길이 약 3.2㎜... 사람 손톱처럼 작은 것이 세상에서 가장 치명적이고 위험한 생물체다. 뇌염, 말라리아, 뎅기열, 황열병, 자카바이러스까지... 모기는 사람을 가장 많이 죽게 만든 동물이다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 모기로 인해 한해 3억 명이 감염돼 그 중 사망자는 75만 명이 이르는 것으로 나타났다. 매년 말라리아로 인한 의료비만 120억 달러(13조5,000억원)에 이른다.

과학자들은 질병을 옮기는 모기를 박멸해 지구 상에서 아예 씨를 말리는 연구를 진행해 왔다.

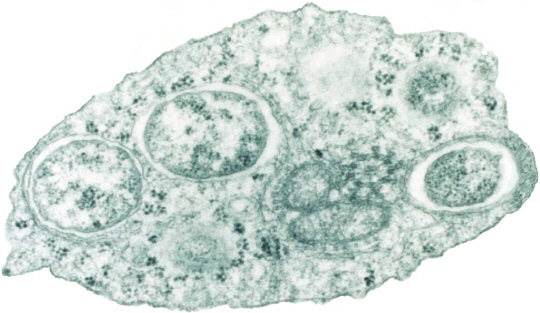

최근에는 ‘모기 잡는 모기’가 등장했다. 이 방법은 볼바키아(Wolbachia)라는 박테리아를 이용한 것이다. 볼바키아는 1924년 모기의 세포에서 처음 발견됐다. 볼바키아는 세계 60% 이상 곤충 종의 세포 안에 서식하는 박테리아다. 볼바키아에 감염된 수컷과 감염되지 않은 암컷이 교미를 해 낳은 알은 깨어나지 못하고 죽는다. 구글의 생명과학 부문인 베릴리(Verily)가 모기 번식을 막기 위해 볼바키아에 감염된 모기 2,000만 마리를 미국 캘리포니아 프레즈노에 푼다. 지난 14일 시작된 이 캠페인은 지카나 뎅기열, 치쿤쿠나 같은 바이러스를 옮기는 이집트 숲모기(Aedes aegypti)가 타깃이다. ‘디버그’(Debug)라는 이름의 이번 프레즈노 프로젝트는 미국에서 이제까지 불임 모기를 풀어놓는 것으로는 가장 큰 규모다. 모기 수를 조절하려면 야생 수컷 모기 1마리당 최소 7마리의 볼바키아 모기가 필요한데, 베릴리는 기계를 통해 모기를 기르고, 성별을 분류한 덕분에 이번 대규모 프로젝트를 시행할 수 있었다. 이집트 숲모기는 프레즈노에 2013년 처음 유입돼 센트럴밸리에서 급속히 퍼지고 있다.

또 MS는 미국 텍사스주에서 이집트 숲모기 만을 골라 잡는 ‘스마트 트랩(덫)’을 개발하고 있다. 최근 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이 덫은 64개의 방으로 구성돼 적외선으로 모기 종마다 다른 날갯짓 그림자의 패턴을 분석해 이집트숲모기가 들어오면 입구를 닫는 방식으로 작동한다. 머신러닝 기술 덕에 트랩은 다른 종의 모기를 구별하기 쉽게 프로그래밍할 수 있다. 지난해 여름 미국 휴스턴에서 한 실험에서 이 트랩은 이집트 숲 모기는 물론 다른 의학적으로 중요한 모기를 85% 정확도로 골라냈다. 현재 개발한 제품은 프로토타입이며, 가장 효율적인 방법으로 스마트 트랩을 배치하는 방법을 찾을 계획이다.

최근에는 유전자 교정 기술 등의 발달로 모기 박멸이 실현될 가능성은 커졌다.

영국 옥스퍼드 대학교가 설립한 바이오기술 회사인 옥시텍(Oxitec)은 이집트숲모기 수컷에 유전자 변형(GM)연구를 시도했다. 이 수컷모기의 생식능력은 그대로 두고, 2세대에서 번식을 못하고 죽도록 자멸 유전자로 변형시킨 것이다. 이렇게 유전자 변형된 300만 마리의 모기가 2009~2010년도 케이맨 아일랜드에 방사됐다. 이후 이 지역의 모기의 감소량이 다른 가까운 지역에 비해 96%나 돼 국소적 모기 객체 수 감소엔 성공적인 사례를 남겼다. 이 방식은 지카바이러스로 곤욕을 치르고 있는 브라질의 한 지역에서도 실시 돼 모기 감소수가 92%까지 이르렀다고 한다.

또 다른 접근은 말라리아 병원충 전달자인 모기가 말라리아 병원충에 내성을 갖도록 만드는 것이다. 2012년 미국 UC 얼바인 대학의 앤서니 제임스 교수는 말라리아 병원충에 대항하는 항체를 생성하는 유전자를 발견해 모기에 이식하는 데 성공했다. 이 유전자를 이식 받은 모기는 말라리아 병원충의 활성을 성공적으로 억제했다. 2015년 말라리아 항체 유전자를 전달하고 복제시켜 줄 ‘크리스퍼-카스9’을 이용했다. 그 결과 항체 유전자를 가진 수컷 모기의 자손 중 99%에서 정상적으로 항체유전자가 작동하는 것을 확인하였다. 이들 유전자변형 모기들은 말라리아에 대항할 수 있을 뿐만 아니라, 사람에게 바이러스를 전파시키는 능력도 제거할 수 있다. 앤서니 제임스 교수는 “크리스퍼 유전자가위 기술이 말라리아 뿐 아니라 댕기열, 그리고 요즘 유행하는 지카 등 모기 매개의 질병을 박멸하는데 매우 유망하다”라고 말했다.

브라질 연구진이 아마존 열대우림 식물을 이용해 이집트숲 모기 기피제를 개발했다. 최근 국영 뉴스 통신 아젠시아 브라질에 따르면 북부 파라 주에 있는 에밀리우 고에우지 연구소(MPEG)의 연구원들이 학명이 ‘몬트리차르디아 리니페라(Montrichardia Linifera)’인 아마존 열대우림에서 자라는 식물을 이용해 이집트숲 모기 기피제를 개발했다. 연구는 이 식물에 말라리아를 옮기는 모기를 퇴치하는 성분이 있는 것으로 밝혀진 10년 전부터 진행됐다. 브라질 과학기술정보통신부는 연구 결과를 바탕으로 최대한 빨리 모기 기피제를 상품화할 계획이다.

최근 거미와 전갈의 독소를 생산할 수 있도록 유전적으로 조작된 곰팡이균이 모기를 퇴치하는 데 아주 효과적이라는 연구결과가 발표됐다.

미국, 중국, 호주, 부르키나파소의 국제 연구팀이 발표한 이 연구결과는 국제학술지인 ‘사이언티픽 리포트’에 최근 온라인으로 게재됐다. 연구에 사용된 곰팡이균은 원래 모기를 죽이는 성질을 지닌 ‘Metarhizium pingshaensei’라는 균이다. 이 곰팡이균이 모기와 접촉하게 되면 포자가 발아해 외골격에 침투함으로써 결국 모기를 죽게 한다. 연구진은 곰팡이의 살상력을 높이기 위해 거미 및 전갈의 독에서 신경독을 갖는 몇몇 유전자를 단독 또는 다른 독소와 결합해 조작했다. 전갈의 독소는 곤충 신경계의 나트륨 통로를 차단하고, 거미의 독소는 칼슘 통로를 차단한다. 이 독소는 곤충에 있을 때만 곰팡이에 의해 발현되므로 안전하다.

모기와의 전쟁에서 승리할 날이 머지 않은 것 같다. 하지만 모기의 멸종으로 인해 생태계가 교란될 수 있다는 우려가 나온다. 모기는 생태계에서 자신의 역할을 하고 있다. 특히 유충인 장구벌레는 많은 포식자의 먹이로, 생태계 먹이사슬의 기반을 차지하고 있다. 모기는 꽃가루 수분 역할을 하기 때문에 모기가 사라지면 수천 종, 수만 그루의 식물 역시 멸종될 수 있다. 때문에 미국 과학아카데미 산하 전문위원회는 지난해 6월 유전자 조작 기술을 자연에 적용하는 것은 시기상조라는 의견을 제시하였다. 과학자들은 유전자 가위 기술을 제어할 수 있는 안전 장치가 마련될 때까지 이 기술을 자연계에 적용 시키는 것을 보류하고 적용된 개체가 생태계에 노출되지 않도록 합의했다. 모기 연구에서는 유전자가 조작된 모기가 외부로 빠져나가는 것을 방지하기 위해 실험실을 5중 구조로 밀폐하고, 만약 빠져 나가더라도 야생에서 생존할 수 없는 모기 종을 고르는 등 치밀한 노력을 기울이고 있다.

하지만 네이처가 모기잡는 프로젝트에 대해 모기 전문가와 생태학자한테 의견을 구한 결과, 문제 없다는 반응이 많았다. 전 세계 모기는 약 3,500여 종이 있는데, 인간에게 질병을 옮기는 모기는 그 중 약 6%인 약 200여 종에 불과하다. 200여 종을 완전히 박멸하더라도 생태계에는 이상이 없다는 의견이었다고 한다.