분명 ‘한국화’라 했는데 그림에서 빛이 뿜어나오고 시시각각 그 색이 바뀌고 있다. 빛을 이용한 작업이 현란하기 마련이지만 은근한 맛이 있고 보는 동안 사색에 빠져들게 한다. 그런 점은 분명 한국화의 매력이다. 작가 이주원(동국대 한국화과 교수)의 ‘길에서 조우하다-나의 집’ 등 근작은 폴리카보네이트판에 장지를 배접한 후 그림을 그리고 뒤에 LED조명을 설치한 실험적 한국화다. 전통화의 근간인 묵(墨)색에 청·황·홍·백·흑색을 비롯한 모든 색이 담겨있다는 ‘묵오채(墨五彩)’ 이론에 기반을 둔 작가는 “흑백이 주를 이루는 먹 작업을 해오던 중 ‘먹이 모든 색을 포함’하고 있으니 이를 해체해보자는 생각이 들었고 그 과정에서 적용한 LED를 통해 변화하는 색의 합이 결국 먹색이라는 깨달음을 얻었다”고 설명했다. 역발상이 새로운 장르를 개척한 계기가 됐다.

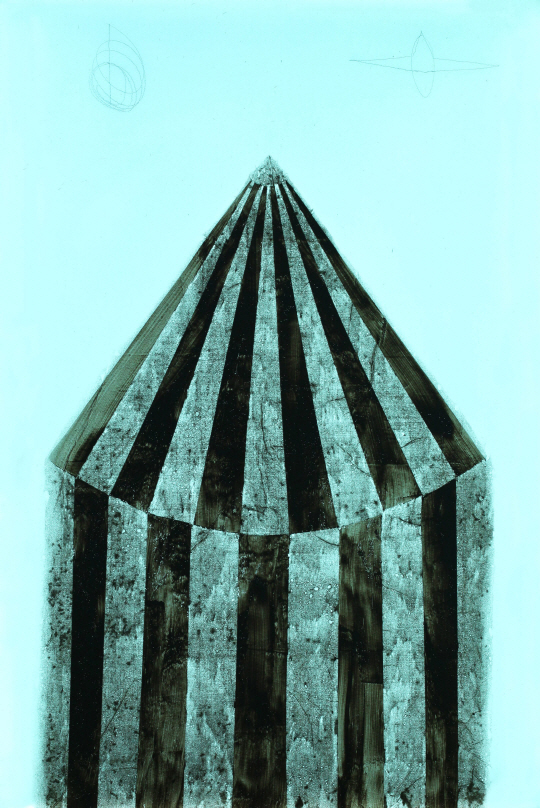

일각에서는 ‘한국화의 위기’를 운운하지만 전통그림의 새로운 시도가 미술계에 독특한 활력을 더하고 있다. 용산구 유엔빌리지길 필갤러리가 기획해 오는 26일까지 열리는 ‘한국화, 바탕을 버리다’전에는 이주원을 비롯한 6명의 작가의 이 같은 시도가 돋보인다. 최근 발간된 이청준 전집의 표지를 그린 김선두는 장지 기법 안에 수묵화와 서양식 유화기법을 접목해 한국화의 경계를 허물어뜨린 작가다. 장지 위에 거친 목탄선으로 형태를 그리고 수십 번의 덧칠로 원색을 드러내는 임만혁의 인물화는 외국인들까지도 사로잡는 국경 초월의 감각을 자랑한다. 현대적 장지벽화를 선보인 이인, 정교하게 그린 그림을 호분으로 지우고 다시 목탄과 먹으로 살려 추상과 구상의 경계를 넘나드는 장현주, 먹과 장지로 입체작품을 시도한 이주연 등이 자신만의 기법을 선보였다.

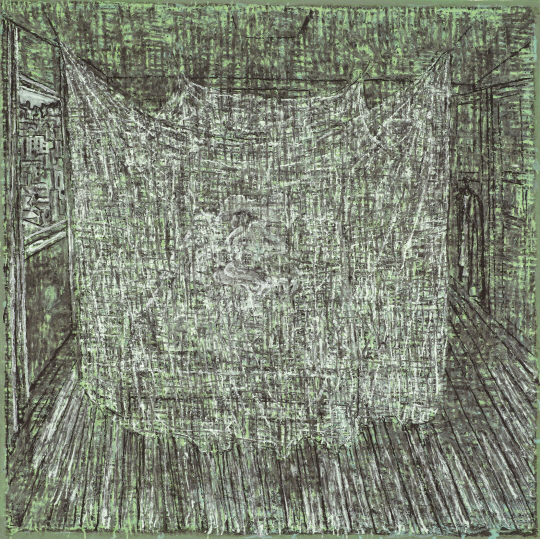

전통 한국화에 현대적 표현법을 가미한 신(新) 한국화의 선두주자인 유근택(성신여대 동양화과 교수)은 종로구 삼청로 갤러리현대에서 다음 달 17일까지 여는 개인전 ‘어떤 산책’에서 또 한번 실험정신을 과시했다. 두께 2㎜도 안되는 여섯 겹 한지를 물에 불리고 철솔로 마구 문질러 종이 표면을 일으켜 세워 마르기 전에 그림을 그렸다. 템페라와 호분(조개껍데기 가루로 만든 안료), 먹을 섞은 물감을 한지가 채 마르기 전에 칠했다. 신작 ‘방’, ‘도서관’ 등의 작품은 한국화지만 마치 반고흐 등 신인상주의 화가들의 유화를 볼 법한 찐득하고 도톰한 마티에르(질감)가 쌓였고 멀리서 본 인상과 가까이서 뜯어보는 맛이 기묘하게 담겼다. 지난 2015년 베를린 레지던시에 6개월간 머물게 된 유근택은 의도적으로 장지를 제외한 그 어떤 재료도 가져가지 ‘않았다’. 낯선 환경에서 어색한 재료를 사용하면서 새로운 가능성을 열었다. 5년 만인 이번 개인전에 회화 37점이 전시중이다.

제15회 송은미술대상 수상자인 손동현은 중국 남북조시대 화가 사혁(4세기말~5세기 초)이 화법의 6가지 요체로 제시한 ‘사혁의 육법’을 근간으로 6명의 협객을 그린 인물화 연작을 강남구 압구정로 송은아트스페이스에서 선보이고 있다. 마이클잭슨 등 대중문화의 아이콘을 전통회화 기법으로 그려 주목받은 그는 이번 전시에 신작과 함께 치바이스의 새우 등 동양화 거장의 화재(畵材)를 재구성해 동서고금을 초월한 ‘붓질 신공’을 과시했다. 무협영화를 펼쳐놓은 듯한 전시에서 한국화의 잠재력이 느껴진다. 전시는 다음달 2일까지.

아카이브 전시 ‘20세기 한국화의 역사전’(11월11일까지)을 기획한 김달진미술자료박물관의 김달진 관장은 “일제강점기와 급속한 산업화를 거친 한국화의 100년 남짓한 역사 속에서 바로 지금이 한국화 부흥의 새로운 전기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.