17일 금융권에 따르면 더블스타는 최근 산업은행 측에 9,550억원인 인수가격을 10% 인하해달라고 요구했다. 산은이 더블스타에 매각하려고 하면 이 요구조건을 수용해야 하지만 더블스타와 맺은 기존 주식매매계약(SPA)의 핵심 조건은 없던 게 된다. 이렇게 되면 사실상 금호타이어 매각이 원점에서 다시 시작되는 것이다.

특히 채권단이 SPA상의 예정 매각가인 9,550억원에서 10%를 인하해줄 경우 매각 과정에 논란이 됐던 박삼구 금호아시아나그룹 회장의 우선매수권도 함께 살아난다. 박 회장이 인수가격을 8,595억원 이상만 써내면 금호타이어의 주인이 될 수 있는 것이다.

아직 산은은 박 회장의 컨소시엄 구성을 허용할지 여부는 결론 내리지 못했지만 사실상 금호타이어 매각이 어렵다고 보고 처음부터 다시 시작하는 것으로 박 회장의 우선매수권을 채권단이 막을 명분이 약하다는 분석이다. 다만 산은 등은 우선매수권은 박 회장 개인에게 부여된 것이지 컨소시엄까지 허용한 것은 아니라는 당초 입장을 고집하는 분위기도 있어 최종 결론까지는 여전히 진통이 예상된다.

금호타이어 매각은 애초부터 무리였다는 지적이 제기됐다. 중국의 더블스타가 인수할 경우 광주 등 국내 공장을 폐쇄할 수 있고 기술유출 우려가 있다며 정치권을 중심으로 반발이 심했다. 하지만 산은은 매각을 강행했고 결국에는 매각이 어렵게 되자 공식적인 유찰선언이 아니라 무리하게 SPA 변경을 통해 매각을 원점으로 돌리는 꼼수를 택했다는 지적이다.

실제 산은은 더블스타에 매각하면서 1조원대의 매각대금을 받을 수 있다며 강행 의지를 보였다. 하지만 이번 SPA 파기를 통한 재매각으로 산은 등 채권단이 얻을 수 있는 매각가격은 6,000억원에 불과한 것으로 알려졌다. 이는 당초 박 회장이 인수하려던 가격과 비슷한 수준이어서 산은이 매각 강행의 이유로 꼽았던 핵심적인 명분도 사라지게 됐다.

채권단, 더블스타 제안 수용 땐

매각가 6,000억원으로 하락 가능성

‘朴 컨소시엄’ 놓고 재갈등 불보듯

6개월 끈 인수전 끝내 ‘헛바퀴’

금호타이어만 막대한 손실 입어

SPA상 금호타이어 예상 매각가는 9,550억원이다. 하지만 채권단은 금호타이어에 0.5%의 상표권 요율을 20년간 지원하기로 결정했다. 이렇게 되면 산은이 더블스타에 보존해줘야 하는 차액이 2,700억원인데다 가격을 10% 할인하면 950억원을 덜 받게 된다. 결국 산은 등 채권단 입장에서는 3,650억원을 손해보며 팔아야 하는 상황이 되는 것이다.

더구나 산은이 매각을 강행하면서 멀쩡했던 국내 타이어 업체 하나가 망가지게 됐다는 비판을 피할 수 없게 됐다. 실제로 금호타이어는 이번 매각 작업으로 막대한 유무형의 손실을 입었다. 글로벌 14위 업체인 금호타이어가 34위에 불과한 더블스타에 팔린다는 이야기가 돌면서 주요 거래선들은 신규 주문을 줄이고 상황을 지켜보겠다는 입장을 내비쳤었다. 금호타이어는 지난해 완공한 미국 조지아 공장(400만본)이 본격 가동에 들어가 신규 거래선 발굴이 시급한 실정이었다. 하지만 신규 거래선 발굴은 사실상 중단되고 기존 계약 물량을 유지하는 것조차 쉽지 않은 상황이다. 거래선들은 신규 물량을 주문했다가 만약 ‘금호’ 브랜드를 사용하지 못하는 것을 우려했다. 또 브랜드 가치 급감에 더해 품질 저하될 것이라는 불안감도 있었다.

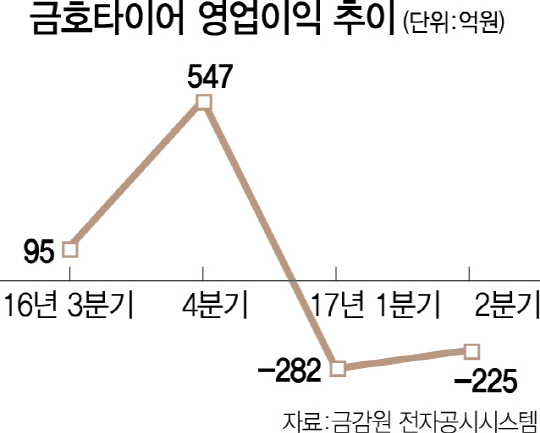

타이어 원자재 가격 급등에도 예민해진 거래선들을 의식해 공급 가격을 인상하는 것도 쉽지 않아 수익성은 더욱 크게 악화됐다. 이렇다 보니 1·4분기에는 영업적자 282억원, 2·4분기에는 영업적자 225억원을 각각 기록했다. 광주 지역을 중심으로 지역 노동계가 반발하고 금호타이어 대리점주, 주요 임원들, 노동조합에 정치권까지 매각 반대에 나서면서 막대한 사회적 혼란 비용도 발생했다.

업계 관계자는 “올해 2월 금호타이어 매각이 시작되자 거래선이 동요했고 금호타이어는 울며 겨자 먹기로 가격을 깎아주다 보니 영업이익이 큰 폭으로 줄었다”고 말했다. 금호타이어 노조도 중국 더블스타에 매각할 경우 금호타이어 제품이 소비자 신뢰를 잃게 돼 전국 1,500개 대리점은 심각한 생존권 위기에 처하게 된다며 반발했다. 타이어업계 관계자는 “산은이 애초부터 불가능했던 딜을 가격만 보고 달려들다 보니 오히려 더블스타를 해외에 광고해 브랜드 인지도만 올려놓은 꼴이 됐다”고 지적했다. /김흥록·강도원기자 rok@sedaily.com