탄소나노튜브를 한쪽 방향으로 과도하게 꼬아 코일 형태로 만든 실이다. 직경이 60~70마이크로미터(㎛)로 사람의 머리카락보다 얇으며 수축·이완을 쉽게 할 수 있다. /사진제공=과학기술정보통신부

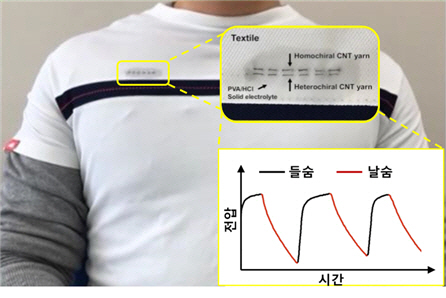

사람이 이 실로 꿰맨 티셔츠를 입으면 호흡을 할 때마다 가슴 넓이가 변하며 전기 에너지가 발생한다. /사진제공=과학기술정보통신부

“탄소나노튜브로 만든 실이 스스로 전기를 생산하는 가능성을 확인했습니다. 이 실은 그 자체의 수축·이완으로 전기를 발생시키는 것이 특징입니다. 또 적당한 신축성이 있어 웨어러블 기기에 활용할 수 있습니다. 앞으로 이 기술을 실용화하고 응용 분야를 넓히는 연구에 매진할 생각입니다.”

수축·이완하거나 회전할 때 스스로 전기를 생산하는 실을 개발해 세계적 학술지인 사이언스지에 게재한 김선정 한양대 교수는 24일 전기를 만드는 실의 특징을 소개하면서 앞으로의 목표에 대해 이렇게 말했다.

지난 2006년부터 인공 근육을 연구하던 김 교수는 인공 근육을 움직이는 외부의 에너지 공급원, 즉 배터리나 슈퍼커패시터에 대해 생각해봤다. 하지만 외부 전원 공급은 활용에 제한이 있었다. 김 교수는 인공 근육이 에너지를 자체적으로 생성해 움직일 수 있다면 좋을 것이라는 생각에서 연구를 시작했다.

연구팀은 사람의 머리카락보다 지름이 1만배 작은 탄소나노튜브를 이용했다. 미국 텍사스주립대에서 생산한 탄소나노튜브를 꼬아 수십 마이크로미터(㎛)의 크기를 만든 뒤 이 실을 더 꼬아 코일 형태의 실을 제조했다. 이 실을 전해질 속에서 잡아당기면 꼬임이 증가하면서 부피가 감소한다. 그 결과 전하를 저장할 수 있는 전기 용량이 줄어들고 그 변화량만큼 전기를 생산하게 되는 것이다. 이 실은 19.2㎎만으로도 2.3V의 초록색 발광다이오드(LED) 전등을 켤 수 있다. 이 실은 초당 30회 정도의 속도로 수축·이완할 때 1㎏당 250W의 전력을 생산할 수 있다.

김 교수는 “우연히 인공 근육을 연구하던 중 인공 근육에서 전기를 생산하는 것을 확인했다”며 “하지만 구체적인 이유와 작용 원리를 규명하는 데 오랜 시간이 걸렸다”고 말했다.

연구팀은 파도나 온도 변화를 활용해 이 실에서 스스로 전기 에너지를 생산하는 실험을 성공적으로 실시했다. 이를 통해 에너지 수확장치로의 응용 가능성을 확인했다.

동해 경포대 해변에서 이 실에 풍선을 매달아 바닷물 속에 직접 넣자 파도가 칠 때마다 실이 풍선에 의해 25%까지 수축·이완되면서 전기 에너지가 생산되는 것을 확인했다. 또 공기 중에서 온도 변화로 움직이는 나일론 인공 근육과 이 실을 연결하자 나일론 인공 근육의 기계적 운동에 의해 전기가 생산되는 것도 확인했다. 이 실로 꿰맨 티셔츠를 입고 호흡할 때마다 실의 신축 변화로 생성되는 전기적 신호를 검출해 외부에서의 전원 공급이 필요 없는 자가 구동 센서로의 가능성을 보여줬다.

김 교수는 “반영구적으로 무제한 전기 에너지를 생산할 수 있는 이 실은 해양에서의 대량 전기 생산, 자가 구동 무선 센서, 휴대폰 및 드론에 연속적 전원 공급 등 다양하게 응용될 것으로 기대된다”고 말했다.

과학기술정보통신부 기초연구지원사업(개인연구)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 세계적인 학술지 사이언스 8월25일자에 게재됐다.