29일 만난 한 대기업 임원은 이재용 삼성전자 부회장에 대한 실형 선고의 근거가 된 ‘묵시적 청탁’을 ‘악어의 눈물’에 빗댔다. 기업 입장에서 정권의 요구에 거부하면 보복(사정기관 통한 압박)당하고 들어주면 뇌물죄가 되는 탓이다. 당장 굴지의 대기업들은 평창 올림픽 지원을 놓고 고민에 휩싸였다. 예전처럼 지원을 하려니 묵시적 청탁이 목에 가시처럼 걸리는 상황이다. 당장 현대차만 해도 그렇다. 최근 공정거래위원회는 현대차에 순환출자 해소 등 지배구조 문제를 해결하라고 딱 꼬집어 언급했다. 이런 상황에서 올림픽을 후원했다가 지배구조 현안과 얽혀 후일 ‘이게 뇌물 아니냐’는 혐의가 덧씌워지지 않는다는 보장은 어디에도 없다. 극단적 사례라고 폄하하기 어렵다는 데 문제의 심각성이 있다. 실제 재계에는 이 부회장에 대한 1심 선고 이후 이런 우려가 독버섯처럼 퍼지는 상황이다. 재계의 한 관계자는 “안 그래도 (정부로부터) 올림픽 후원 요청을 받았다”며 “하기도, 안 하기도 그래서 일단 타 기업 동향부터 살피고 있다”고 말했다. 사정이 이렇다 보니 공기업만 정부 등쌀에 죽어나고 있다. 대기업이 후원을 미루는 새 이미 한국전력을 비롯해 11개 전력 공기업은 800억원 지원을 발표했다. 이대로면 민간의 부담이 공기업에 고스란히 전가될 가능성이 크다.

기업들은 정경유착 논란에 대한 명확한 기준을 제대로 정립해야 한다고 입을 모은다. 사회 안전망이 부실한 한국 사회에서 기부금 등 많은 부분을 사기업에 의존해야 하는 게 현실인데 이런 부분이 걸림돌이 된다는 지적이다. 일부는 삼성이라는 초일류기업이 3류 정치의 꼭두각시가 돼 버린 사법부에 희생당했다는 원색적 비판도 서슴지 않았다. 한 대기업 관계자는 “정부 정책에 부응하는 것과 권력과의 유착을 가늠하는 기준이 삼성 판결로 더 모호해져 버렸다”며 “기업과 정부 간 ‘갑을관계’를 도외시한 이번 판결이 결국 바뀌지 않는다면 혼란이 커지지 않겠냐”고 말했다. 다른 관계자는 “재단 설립이나 기금 조성을 요청할 때 거부할 수 있는 간 큰 기업인이 몇이나 되겠느냐”며 “정치권이나 사법부나 진영논리에 휘둘려 기업에 덤터기를 씌운 셈”이라고 질타했다.

이번 판결로 기업 몸 사리기가 더 심해질 것이라는 우려도 나왔다. 한 중견 기업 대표는 “정권만 바뀌면 기업 총수를 다양한 죄목으로 구속시키고 나중에는 경제 현안을 이유로 사면을 통해 풀어주는 행태가 반복돼왔다”며 “기업으로서는 피해를 입지 않기 위해서라도 정책에 대한 후원방식, 사회공헌 활동에 대한 유무죄 기준 전반을 따져볼 것”이라고 진단했다.

이참에 정부가 관여한 모금 등은 가급적 끊겠다는 목소리도 나왔다. 한 전자업체 임원은 “앞으로는 뒤탈이 우려되는 정부 주도 사회공헌 활동보다는 민간 주도 불우이웃돕기 등에 치중할 계획”이라고 말했다.

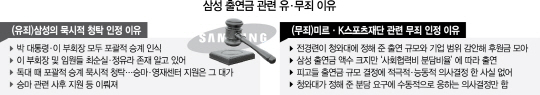

한편 법조계도 이번 판결이 가져올 파장을 우려하면서 개별적 후원 등은 피할 것을 조언했다. 한 변호사는 “이 부회장 판결문을 보면 대통령이 요청하면 기업들이 현실적으로 외면하기 어렵다는 점을 인정하면서도 결국 ‘묵시적’이라는 틀로 죄를 물었다”며 “유무죄에 관한 기준이 모호해 기업 입장에서 이러지도 저러지도 못하는 상황이 이어질 것”이라고 관측했다. 대형 로펌 관계자는 “결국 이번 이 부회장 유죄 판결은 삼성만 유일하게 승마나 영재센터에 지원을 하면서 이뤄진 것”이라며 “앞으로 다른 기업들은 여러 기업이 참여하는 공개된 후원에만 참여하는 것이 지금으로선 최선으로 보인다”고 강조했다. 다 함께 참여하는 일률적 지원이 아니면 리스크가 더 커질 수 있다는 얘기다. /이상훈·노현섭기자 shlee@sedaily.com