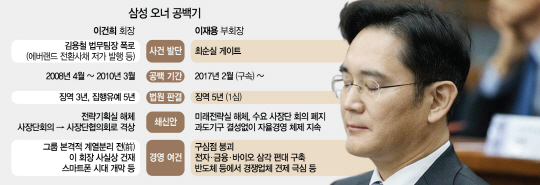

지난 2008년 4월 이건희 삼성그룹 회장은 경영 일선에서 물러나겠다고 밝혔다. 김용철 전 법무팀장의 폭로가 도화선이 된 특검 기소 직후였다. 경영 퇴진 선언과 함께 이 회장이 꺼내 든 고강도 쇄신안은 이학수 전 부회장 등이 이끈 전략기획실 해체. 그때도 컨트롤타워가 사라져 삼성의 미래가 불투명하다는 우려가 컸다.

하지만 속을 들여다보면 이재용 삼성전자 부회장 부재로 위기를 겪고 있는 지금과는 천양지차다. 당시 사장단 회의는 ‘사장단 협의회’로 격상돼 전략기획실 업무를 대체했다. 특히 협의회 밑에 투자조정위원회 등을 둬 계열사 간의 투자 조정과 신사업 추진을 살폈다. 이 회장도 사실상 건재해 총수 부재를 대신할 2중, 3중의 통제 장치가 있었다. 그 결과 2010년 3월 이 회장이 다시 삼성전자로 복귀할 때까지 23개월의 공백은 큰 누수 없이 메워졌다.

그러나 현재 삼성은 안팎의 융단 폭격에 무방비로 노출돼 있다. 쓰러진 이 회장, 영어의 몸이 된 이 부회장 탓에 구심점 자체가 사라졌다. 반도체 굴기를 천명한 중국, 삼성 타도를 외치는 일본의 틈 속에서 메모리 반도체의 슈퍼 사이클이 끝나는 연말쯤이면 삼성에 위기가 찾아올 것이라는 관측이 적지 않다. 인수합병(M&A)을 통한 선택과 집중이라는 실리콘밸리 식 경영 스타일을 삼성에 입혀왔던 이 부회장의 부재로 그룹 구조조정은 이미 표류하고 있다. 바이오·자동차용 전장 등 신수종 사업의 칼끝은 무뎌졌다. 문재인 정권 출범과 함께 여론도 우호적이지 않다. 만약 돌발 외생변수가 발생하면 곧바로 빨간불이 켜질 수 있다. 삼성 내부의 미온적 반응과 별개로 큰 그림을 그려줄 창구가 절실하다는 말이 계속 나오는 이유다.

재계 일각에서는 SK(계열사 CEO로 구성된 수펙스추구협의회), CJ(전문 경영인 이채욱 부회장 영입), 한화(원로 경영인 중심의 비상경영위원회) 등 총수 부재 사태를 겪었던 다른 그룹의 해법을 원용해보라고 조언하기도 한다. 일리가 있지만 너무 다른 시스템이라 삼성이 따르기에는 한계가 있다. 휙휙 바뀌고 있는 주력 업종 사이클, 선대회장과는 다른 이 부회장의 경영 스타일 등을 염두에 두면 이 부회장만의 해법과 결단이 필요한 시점이다.

삼성으로서는 사일로(silo·계열사 이기주의) 현상을 막고 멈춘 신성장 사업에 다시 시동을 걸 태스크포스(TF) 구성을 고민해야 한다. 이 부회장의 ‘옥중 경영’을 뒷받침할 비상대책위원회 성격의 조직인 셈이다. 내부에서도 ‘플랜B’를 모색해야 한다는 지적에 공감하는 기류가 감지되고 있다. 삼성의 한 고위임원은 “오너가 없는 비상시국에서 집단의사결정체제가 가장 합리적이고 유일한 대안”이라고 인정했다. 그는 다만 “해체된 미래전략실이 지배구조 문제의 뿌리인 것처럼 외부에 인식되고 있는 상황에서 다시 컨트롤타워를 만들기에는 부담이 크다”고 전했다. 다른 임원도 “5월에 평상시 20% 수준 밖에 못한 인사 등 여러 현안을 떠올리면 답답하다”고 안타까워했다. 이 부회장 2심은 내년 2월은 돼야 한다. 결과도 예측하기 어렵다. ‘오너의 고독한 결단’을 일부 벌충할 비대위를 어떤 식으로든 꾸려 조직에 새 기운을 불어넣을 필요가 있다. 속절없이 시간만 흘러서는 ‘국가 대표’ 기업 삼성이 위험해진다.