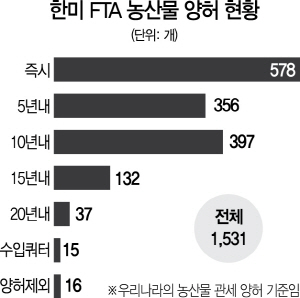

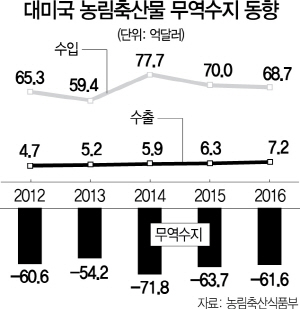

애당초 농산물은 한미 FTA 개정 협상이 시작되면 미국 측에 공격의 빌미를 줄 수 있는 분야로 지목돼왔다. 2011년 한미 FTA 발효 이후 대부분의 품목이 관세가 철폐됐지만 쇠고기를 비롯해 여전히 농산물 분야에서는 관세가 많이 남아 있다. 우리 입장에서 가장 민감한 분야인 만큼 협상 당시 농업에 충분한 방파제를 쌓아놨기 때문이다. 쌀을 포함해 16개 품목의 관세를 지켜냈고 관세 철폐 기간을 20년까지 늘려 잡은 품목이 169개나 된다. 반면 미국의 경우에는 협정 발효와 함께 1,813개 품목 중 1,065개 품목(58.7%)의 관세를 즉시 철폐했고 나머지 품목의 관세도 10년 내 모두 철폐하기로 했었다.

미국이 쌀 시장 개방까지는 아니더라도 기한이 남아 있는 농산물의 관세 철폐를 앞당겨달라고 요구했을 가능성은 높다. 지난해 우리나라가 10억3,500만달러어치를 수입한 쇠고기는 관세 철폐 기한이 10년가량 남아 있다. 미국 농산품 중 우리나라가 가장 많이 수입하고 있는 쇠고기의 관세 철폐 기한은 15년이다. 쇠고기 다음으로 많이 수입하는 옥수수도 관세 철폐 기한이 1년여가 남아 있고 수입 3위 품목인 돼지고기도 관세 철폐 기한이 10년이나 된다.

안덕근 서울대 국제대학원 교수는 “(농산물 관세 철폐 기한을 앞당겨달라는 요구는) 예고돼 있었던 카드다. 제조업을 포함해 개방한 대부분의 분야에서 관세가 철폐돼 있는 상황이라 지금 한미 FTA 협정문상 미국이 물고 늘어질 수 있는 분야는 농산물밖에 없다”고 말했다.

전문가들은 다만 지난 공동위에서 미국 측이 쌀 시장 개방까지는 건드리지 않았더라도 향후 협상 과정에서 언제든 공격 카드로 활용이 가능하다고 지적한다. 안 교수는 “우리나라는 세계무역기구(WTO)에 쌀 관세율을 513%로 제시해 놨는데 미국은 적정 관세율이 채 200%가 되지 않는다고 반대하고 있는 상황”이라며 “환태평양경제동반자협정(TPP)에서 일본이 쌀 시장을 개방한 만큼 일본 사례를 들어 미국 측이 우리를 압박할 가능성은 항상 열려 있다”고 말했다.

문제는 쌀을 비롯한 농업 분야가 한미 FTA의 ‘화약고’라는 점이다. 2005년 협상 당시에도 미국 측이 쌀 시장 개방을 포함해 “예외 없는 관세 철폐”를 요구했지만 결국 우리 측이 협상 판을 깰 수도 있다는 극단적인 의사를 표한 뒤에야 이 문제가 수면 아래로 잦아들었다. 또 우리 정부는 여타 FTA와 달리 한미 FTA에 양허 제외, 현행 관세 유지 후 수입쿼터 설정, 계절관세, 관세 세번 분리, 농산물 세이프 가드 등 예외적 취급 방안을 확보했다. 이와 관련해 김영록 농림축산식품부 장관은 지난달 22일 국회에서 “쌀만큼은 절대 양보할 수 없다는 입장을 산업통상자원부에도 전달했다”고 말했다.

22일 공동위원회 특별회기에서 우리 측 협상단이 한미 FTA 효과에 대한 공동조사를 개정 협상의 ‘선결 조건’으로 내걸었던 것도 이 때문인 것으로 풀이된다. 농산물을 앞세운 미국의 공세를 일단 막고 한미 FTA가 이익균형을 이뤘다는 공식적인 인정을 받아내야 협정 개정에서도 우위를 점할 수 있기 때문이다. 백운규 산업부 장관도 이날 “(한미 FTA) 폐기에 따른 문제점들도 가능성 중 하나에 포함해서 대비하고 있다”고 말했다.

이번 고비를 무사히 넘더라도 위기는 또 있다. 당장 오는 10월 미국 재무부가 하반기 환율보고서를 내놓는다. 미 재무부는 전가의 보도처럼 4월과 10월에 발표하는 환율보고서를 꺼내 ‘환율조작국’ 지정으로 으름장을 놓고 있다. 우리는 현재 환율조작국 지정 직전인 ‘관찰대상국’이다. 6월 말 발표 예정이었지만 공개가 미뤄지고 있는 무역적자 보고서와 철강 안보영향 보고서도 미국 정부가 추가로 쥔 또 다른 압박 카드다.

정철 대외경제정책연구원 무역통상본부장은 “농산물 분야에서는 미국의 요구가 거셀 수 있지만 우리가 받아들이기는 쉽지 않다. 폐기 문제도 미국 내부에서 트럼프 대통령이 독단적으로 할 수 있는지에 대한 법적인 판단이 갈린다”며 “다만 모든 가능성을 염두에 두고 만반의 준비를 해야 한다”고 말했다.