우리와 달리 글로벌 기업과 정부들은 해외자원 확보에 적극적이다. 특히 대부분의 광물자원을 생산하는 중국은 급증하는 자국의 광물자원 수요를 충족하기 위해 해외에서 안정적인 공급처를 확보하는 데 열을 올리고 있다. 실제로 중국 정부는 최근 아프리카 기니의 200억달러에 달하는 채권을 20년간에 걸쳐 상환하는 대가로 보크사이트 채굴권을 따냈으며 이와 함께 알루미나 제련소 프로젝트와 또 다른 보크사이트 광산 개발권 등도 얻어낸 것으로 알려졌다.

더욱이 중국은 자국 생산량이 적은 코발트의 경우 세계 생산의 절반 이상을 차지하는 콩고민주공화국과 정부 차원에서 우호적인 관계를 맺은 뒤 기업들이 적극 진출해 안정적인 공급처를 꾸준히 늘리고 있다. 업계의 한 관계자는 “콩고의 코발트 생산 가운데 절반 가까이를 중국 기업들이 생산하는 것으로 알고 있다”며 “자국 수요가 워낙 많아 늘 공급 부족에 시달리지만 공급 확대를 위해 끊임없이 노력하고 있다”고 설명했다.

일본은 민간 상사들의 노력이 돋보인다. 일본 메이저 자동차 회사인 도요타의 종합상사인 도요타통상은 전기차 필수 소재인 리튬 확보를 위해 호주 광산회사 오로코브레와 함께 아르헨티나 북서부 개발 허가권과 25년간 채굴권을 얻었다. 최근에도 일본 스미토모사는 캐나다 코테 금 프로젝트의 지분 27.75%를 인수해 금 생산량을 연간 15만톤에서 18만톤 수준으로 끌어올렸으며 자동차회사 혼다는 리튬이온전지 재활용 기술을 개발하고 있다.

전문가들은 안정적인 광물자원 조달을 위해서는 기업의 노력도 중요하지만 우선 정부가 더욱 적극적인 역할을 해야 한다고 입을 모은다. 국내 공기업 중 유일하게 해외광물자원 개발을 맡고 있는 광물자원공사도 조속한 정상화가 필요하다. 광물자원공사는 이명박(MB) 정부 때 이뤄진 부실 해외투자가 문제가 돼 지난해 완전자본잠식에 빠진 상황이다. 개발뿐만 아니라 채굴기술 개발에도 정부가 나서 민간기업에 지원을 아끼지 않아야 한다. 2011년 충주와 홍천에서 발견된 2,500만톤의 희토류 광맥은 아직도 추출법을 연구하고 있다. 고상모 지질자원연구원 한반도광물자원개발 융합연구단장은 “정부는 국가 산업 경쟁력과 안보를 생각해서 긴 호흡으로 자원개발에 나설 필요가 있다”며 “정부가 긴 안목에서 (희토류 등) 자원과 기술을 확보할 수 있도록 해외 자원개발계획에 앞으로 산업 변화 등을 반영해야 한다”고 지적했다.

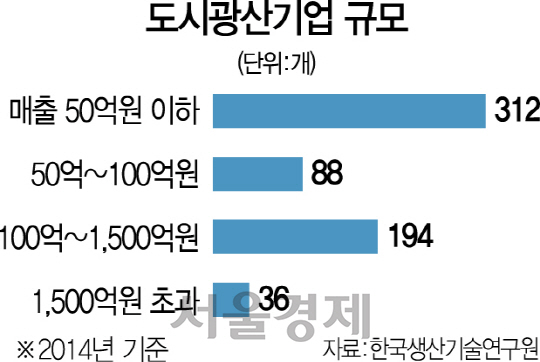

아울러 폐전자제품이나 스마트폰 등에서 리튬이나 금·은 등을 추출해 내는 도시광산 산업도 정책적으로 키워야 한다. 한국생산기술연구원 조사에 따르면 2014년 기준 도시광산 업체 917개 중 매출액 50억원 이하의 중소기업이 312개로 절반 가까이 차지했다.

최근 들어 대기업이 도시광산 산업에 눈을 돌리는 것은 희망적이다. 포스코는 폐기된 배터리에서 리튬을 뽑아내 재생산하는 공장을 가동했으며 삼성전자 역시 지난해 폐기된 ‘갤럭시노트7’ 스마트폰에서 금·은·코발트 등 금속 157톤을 회수해 재활용하기로 했다.

/박성호·구경우기자 junpark@sedaily.com