# 서울에 아파트와 상가를 각각 한 채씩 가진 A씨는 최근 변호사 사무실을 찾았다. 매번 사업에 실패하는 아들이 사업비 지원을 요구했기 때문이다. 마음 같아서는 당장 아파트와 상가를 담보로 사업비를 대주고 싶지만 이제 70대에 접어든 A씨 부부는 노후를 걱정해야 하는 상황이라 결단을 내리기 어려웠다. 변호사는 상가를 증여하는 대신 ‘상가 임대료의 60%는 부모의 생활비로 지급할 것’이라는 조항을 담은 효도계약서 작성을 추천했다.

천륜(天倫)에 조건이 붙기 시작했다.

자식 된 자의 마땅한 도리였던 효도가 계약 의무 사항이 되어가는 것. 절대 끊을 수 없다던 부모와 자식 간이지만 이제는 ‘계약’이라는 강제 규약이 있어야만 유지되는 시대가 되고 있다. 효도계약서의 등장은 갈등과 불신으로 흔들리는 우리 시대 가족의 단면을 여실히 드러낸다.

효도계약서라는 말은 지난 2015년 12월 대법원의 “부모를 잘 모시겠다는 조건으로 재산을 상속받은 자녀가 그 의무를 충실히 이행하지 않았다면 물려받은 재산을 돌려줘야 한다”는 판결 이후 쓰이기 시작했다. 민법 558조에는 증여가 완료된 뒤 증여를 해제할 수 없다고 규정돼 있다. 하지만 당시 대법원은 효도하겠다고 약속하면서 작성한 효도계약서로 민법 561조가 정한 부담부 증여에 초점을 맞췄다. 부담부 증여는 부담 의무가 있는 상대방이 의무를 이행하지 않으면 증여계약이 이행됐더라도 증여자가 증여계약을 해제할 수 있다.

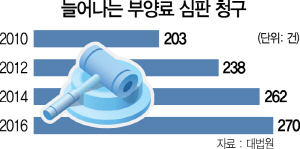

효도계약서는 최근 늘어나고 있는 부모와 자식 간 부양 관련 다툼을 막을 수 있는 효과적인 방법으로 주목받고 있다. 실제 사법연감에 따르면 2009년 195건이었던 부양료 심판청구 건수는 지난해 270건으로 늘었다. 부양 문제가 소송까지 가는 사례가 드물다는 점을 감안하면 증가 추세는 매우 가파르다는 분석이다.

효도계약서에는 △증여재산 △증여의 조건(효도) △조건 불이행 시 해제라는 세 가지 요소만 들어가면 된다. 부모가 자식에게 증여하는 재산의 가치를 초과하지 않는 조건이라면 자유롭게 계약 내용으로 담을 수 있다. 증여조건으로 주로 담기는 계약 내용은 정기적인 방문, 생활비·병원비 지원, 손자·손녀 대면권, 부모 사망 시 남은 형제 부양 등이다. 자녀의 건강을 생각해 술 끊기, 도박 금지 등의 조항도 간혹 들어간다. 최근에는 고액 자산가 위주로 이뤄지던 효도계약서 작성이 일반에게도 범위를 넓혀가고 있다. 평생 자녀를 뒷바라지하다 노후에 남은 거라고는 집 한 채뿐인 상황에서 이마저도 자식들에게 주고 나면 100세 시대를 맞아 빈곤한 노후를 보낼 수 있어서다.

김정현 KEB하나은행 상속증여센터 변호사는 “민법이 제한하고 있는 증여계약의 해제를 가능하도록 한 것이 바로 효도계약서”라며 “계약을 통해 부모 자식 간의 의무를 정하는 것은 안타깝지만 오히려 다툼을 줄이고 강제성을 높일 수 있다는 점에서는 긍정적”이라고 말했다.