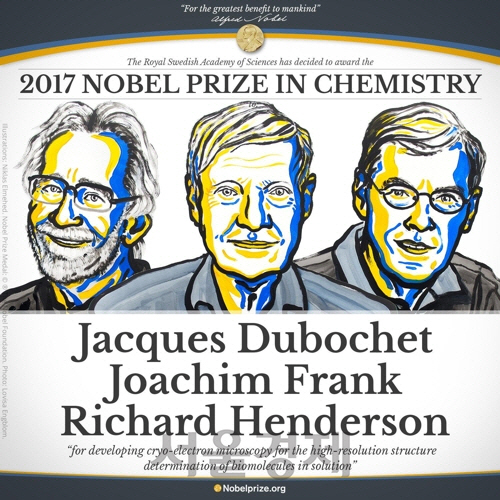

올해 노벨화학상은 신약 개발과 신체화학을 이해하는 데 결정적인 기여를 한 자크 뒤보셰(75), 요아힘 프랑크(77), 리처드 헨더슨(72)에게 돌아갔다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 4일(현지시간) 이들 3명을 2017년 노벨화학상 공동 수상자로 선정했다고 발표했다. 이들은 용액 내 생체분자를 고화질로 영상화할 수 있는 저온전자 현미경(Cryo-EM) 관찰법을 개발한 공로로 올해 노벨상 수상의 영예를 안았다.

저온전자 현미경이란 수분을 함유하는 세포나 수용액에 존재하는 생체 고분자를 초저온 상태로 유지한 채 자연적인 상태로 관찰하는 전자 현미경을 말한다.

과거에는 생체분자의 이미지 생성에 어려움을 겪었지만, 저온전자 현미경으로 이전에는 보지 못했던 과정을 시각화할 수 있게 됐다.

노벨위원회는 이들에 대해 “생체분자 이미지를 단순화하고 개선했으며 생화학의 새로운 시대를 열었다”며 “신약 개발과 신체화학을 이해하는 데 결정적인 기여를 했다”고 평가했다.

영국 스코틀랜드에서 태어난 헨더슨은 케임브리지대 MRC 분자생물학 연구소를 이끌고 있다.

전자현미경으로 생물 시료를 직접 관찰하게 되면 전자선으로 인한 손상을 일으켜 생물 시료 관찰에는 사용되지 않았지만 헨더슨은 1990년 전자 현미경을 사용해 단백질의 3차원 이미지를 생성하는 데 성공했다.

이 기술이 상용 가능하도록 한 것은 프랑크였다. 그는 1975∼1987년 전자 현미경의 흐릿한 2차원 이미지를 분석해 정밀한 3차원 구조를 나타내는 이미지 처리 방법을 개발했다.

독일에서 태어난 프랑크는 미국 시민권자로 현재 미 컬럼비아대 교수로 재직 중이다.

뒤보셰는 스위스 출신으로 현재 스위스 로잔대 명예교수다.

그는 1980년대 초 급속 동결법을 사용해 전자 현미경 사용시 발생할 수 있는 시료 건조 문제를 해결해, 생물 시료가 진공 상태에서도 원형을 유지하도록 했다.

이러한 과정을 거쳐 저온 전자 현미경은 2013년께 최적화된 해상도를 얻었다.

사라 스노게루프 린세 스위스 룬드대 교수는 “더는 비밀은 없다. 이제 우리는 체액의 한 방울, 세포의 구석구석에 있는 생체분자의 복잡한 내용을 볼 수 있다. 우리는 생화학 혁명에 직면해 있다”고 말했다.

올해 노벨상 부문별 상금은 900만 크로나(약 12억7,000만원)다.

수상자 3명은 각각 상금의 3분의 1씩 수령하게 된다.

노벨물리학상 수상자는 2일 생리의학상(제프리 C. 홀 등 3명·미국·‘생체시계’ 연구), 3일 물리학상(라이너 바이스 등 3명·미국·중력파 확인)에 이어 발표됐다. 오는 9일까지 화학상, 문학상, 평화상, 경제학상 등이 차례로 발표된다.

/고광본 선임기자 kbgo@sedaily.com

◇역대 노벨화학상 수상자 명단

▲2016년: 장피에르 소바주(프랑스), 프레이저 스토더트(영국), 베리나르트 페링하(네덜란드)

= 분자기계를 설계·제작.

▲2015년: 토마스 린달(스웨덴), 폴 모드리치(미국), 아지즈 산자르(미국·터키)

= DNA(유전자) 복구 메커니즘 연구.

▲2014년: 에릭 베치그, 윌리엄 E.머너(이상 미국), 슈테판 W.헬(독일)

= 초고해상도 형광 현미경 기술 개발.

▲2013년: 마틴 카플러스, 마이클 레빗, 아리 워셜(이상 미국)

= 복합체 분석을 위한 다중척도 모델링의 기초 마련.

▲2012년: 로버트 J. 레프코위츠, 브라이언 K. 코빌카(이상 미국)

= 심혈관계 질환과 뇌 질환 등에 관여하는 ‘G단백질 연결 수용체’(GPCR)에 대한 연구.

▲2010년: 리처드 F. 헤크(미국), 네기시 에이이치, 스즈키 아키라(이상 일본)

= 금속 촉매를 이용한 복잡한 유기화합물 합성 기술에 대한 연구

▲2009년: 아다 요나트(이스라엘), 벤카트라만 라마크리슈난, 토머스 스타이츠(이상 미국)

= 세포 내 리보솜의 구조와 기능에 대한 연구.

▲2008년: 마틴 샬피, 로저 시앤(이상 미국), 시모무라 오사무(일본)

= 녹색 형광단백질의 발견과 응용 연구.

▲2007년: 게르하르트 에르틀(독일)

= 철이 녹스는 원인과 연료전지의 기능방식, 자동차 촉매제 작용 원리 이해에 기여.

▲2006년: 로저 D. 콘버그(미국)

= 진핵생물의 유전정보가 복사돼 전달되는 과정을 분자수준에서 규명.

▲2005년: 로버트 그럽스. 리처드 슈록(이상 미국), 이브 쇼뱅(프랑스)

=유기합성의 복분해(複分解) 방법 개발 공로.

▲2004년: 아론 치카노베르, 아브람 헤르슈코(이상 이스라엘), 어윈 로즈(미국).

= 단백질 분해과정을 규명, 난치병 치료에 기여.

▲2003년: 피터 에이거, 로더릭 머키넌(이상 미국).

= 세포막 내 수분과 이온 통로 발견, 인체 세포로 수분과 이온이 왕래하는 현상 규명.

▲2002년: 존 펜(미국), 다나카 고이치(일본), 쿠르트 뷔트리히(스위스).

= 생물의 몸을 구성하는 단백질 분자의 질량과 3차원 구조를 알아내는 방법을 개발.

▲2001년: 윌리엄 S. 놀즈, K. 배리 샤플리스(이상 미국), 노요리 료지(일본).

= 화학반응에서 광학 이성질체 중 하나만 합성할 수 있는 광학활성촉매를 개발, 심장병, 파킨슨병 등 치료제 개발에 공헌.

▲2000년: 앨런 히거, 앨런 맥더미드(이상 미국), 시라카와 히데키(일본).

= 플라스틱도 금속처럼 전기 전도가 가능하다는 것을 증명하고 실제로 전도성 고분자를 발명.

▲1999년: 아메드 즈웨일(미국).

= 초고속 레이저광원을 이용, 분자 화학반응의 중간과정 관측에 성공.

▲1998년: 월터 콘(미국).

= 양자 화학에서 밀도 범함수(汎函數)의 새 이론 개발.

존 포플(영국).

= 양자 화학의 계산법인 ‘CNDO법’ 등 개발.

▲1997년: 폴 보이어(미국), 옌스 스코우(덴마크), 존 워커(영국).

= 생체 내 에너지원인 ATP(아데노신 3인산) 관련 효소의 작용 기구 해명.

▲1996년: 로버트 컬, 리처드 스몰리(이상 미국), 해럴드 크로토(영국).

= 탄소원자 60개로 구성된 축구공 모양의 탄소분자 ‘버키볼’ 발견, 초전도·재료 과학의 신분야 개척.