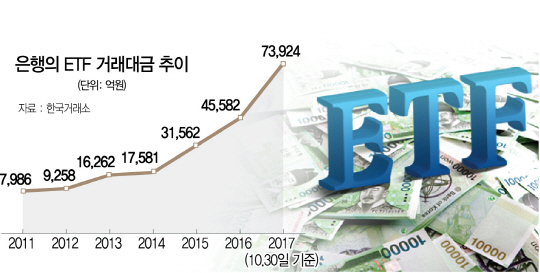

시중은행에서만 판매되던 상장지수펀드(ETF) 신탁이 지방은행에도 입성했다. 지방은행에서 ETF 신탁이 판매되는 것은 이번이 처음이다. 코스피지수가 2,500을 넘기는 등 상승세가 계속되면서 은행권 중에서도 증권상품에 가장 보수적인 것으로 평가되는 지방은행까지 발을 들이고 있다. 지난 2011년 8,000억원에도 미치지 못했던 은행의 ETF 거래금액은 올 들어 벌써 7조원을 돌파하는 등 6년 만에 9배 이상 증가하며 빠른 속도로 성장하고 있다.

2일 금융투자 업계에 따르면 대구은행은 지난달 중순부터 ETF 신탁을 일반 고객에게 판매하기 시작했다. 대구은행이 판매 개시한 ETF 신탁에는 삼성자산운용과 미래에셋자산운용·한화자산운용 등의 ETF가 담겨 있다. 지방은행이 ETF 신탁을 판매하는 것은 이번이 처음으로 대구은행 외에 부산은행도 현재 ETF 신탁 판매를 위한 시스템 개발을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 업계의 한 관계자는 “대구은행의 모든 지점이 아닌 프라이빗뱅커(PB)센터의 VIP 고객을 중심으로 판매하고 있다”고 전했다.

ETF 신탁은 자산운용사가 한국거래소에 상장한 ETF를 신탁 형태로 담은 상품이다. 증권사 고객의 경우 홈트레이딩서비스(HTS)나 모바일트레이딩서비스(MTS) 등을 이용해 현재 상장된 300여 개의 ETF 중 자신이 원하는 ETF를 직접 매매한다. 하지만 은행 고객의 경우 직접 매매를 꺼리는 것은 물론 HTS·MTS 등에도 익숙하지 않은 만큼 은행에서 일부 ETF를 선정한 뒤 이를 신탁 형태로 만들어 판매한다. 이 때문에 ETF 신탁은 은행의 보수적인 투자자 중에서도 특히 노년층 고객 등을 주 대상으로 한다. 다만 ETF 신탁에 가입할 경우 직접 매매와 달리 보통 가입금액의 1%를 선취수수료로 내야 한다.

그간 ETF 신탁은 KB국민은행과 신한은행·우리은행·SC제일은행·KEB하나은행 등 전국적 영업망을 가진 시중은행에서만 판매됐다. ETF가 코스피 등 주가지수를 기반으로 한 증권상품인 탓에 보수적인 지방은행의 문턱을 넘기가 쉽지 않았기 때문이다. 하지만 최근 코스피지수가 연일 사상최고가를 경신하고 올해 안에 2,600 돌파도 가능할 것이라는 전망이 나오면서 관심도가 부쩍 높아진 것으로 풀이된다. 지방은행의 한 관계자는 “지역민들은 보통 증권사 상품의 리스크가 은행 상품보다 훨씬 크다고 생각해 가입에 신중한 경향이 있다”며 “증권사 상품에 대한 수요가 크지 않은 만큼 지방은행은 관련 상품에 대한 판매를 꺼릴 수밖에 없었다”고 말했다.

ETF에 대한 은행의 관심도는 거래대금에서도 나타난다. 한국거래소에 따르면 지난 2011년 7,986억원에 달했던 은행의 ETF 거래대금은 2013년 1조6,262억원으로 두 배 이상 증가했으며 2015년 3조1,562억원, 2016년 4조5,582억원으로 매년 꾸준히 증가했다. 올 들어 증가 속도는 더욱 빨라지고 있다. 지난 1·4분기 1조3,400억원에 그쳤던 거래대금은 2·4분기 2조2,286억원, 3·4분기 2조7,693억원으로 분기마다 각각 66.31%, 24.26%의 상승률을 기록했다. 지난달(30일 기준) 거래금액은 벌써 1조546억원을 넘겨 4·4분기 거래금액도 지난 3·4분기를 뛰어넘을 것으로 추정된다. 올 한해 거래금액만도 벌써 7조3,924억원을 넘긴 만큼 연말까지 전체 거래금액은 10조원에 육박할 것으로 기대되고 있다.

은행권 내에서 ETF 신탁은 효자상품이다. 만들기가 쉽고 수수료도 높기 때문이다. ETF신탁 수수료는 평균 1%대로 일반적인 공모펀드 대비 높다. 국내 설정된 ETF가 300개가 넘어 증시 상황에 따라 다양한 신탁상품들을 손쉽게 만들 수 있다는 것도 장점이다. 신한은행은 신탁계좌에 ETF 한개를 편입해 판매하고 있어 상품 설정과 계좌 운용이 타 금융상품 대비 수월한 편이다. 이 같은 분위기에 편승해 IBK기업은행도 현재 ETF 신탁과 관련한 시스템 개발을 준비 중이다.