오는 16일 치러지는 대학수학능력시험에는 논란이 많았던 영어 절대평가가 처음으로 도입된다. 성적통지표에는 절대평가 등급(1~9등급)만 나오고 표준점수는 표시되지 않는다. 학생들의 과도한 영어시험 준비를 막고 균형 있는 학습을 위한 것이다.

전문가들은 지난 1995년 ‘5·31대책’ 이후 20년간 우리나라의 교육정책이 수능 영어절대평가 도입 논의처럼 이뤄져왔다고 입을 모은다. 어떤 인재를 길러낼 것이냐에 대한 본질적인 고민보다 선행학습 금지나 교육방송과 수능 연계 같은 현안에만 몰두해왔다는 뜻이다. 상황이 이렇다 보니 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)으로 대변되는 4차 산업혁명의 와중에서도 학부모들은 공교육을 믿지 않고 학생들의 만족감은 떨어지며 기업에서는 사람이 없다는 불만이 반복되고 있다.

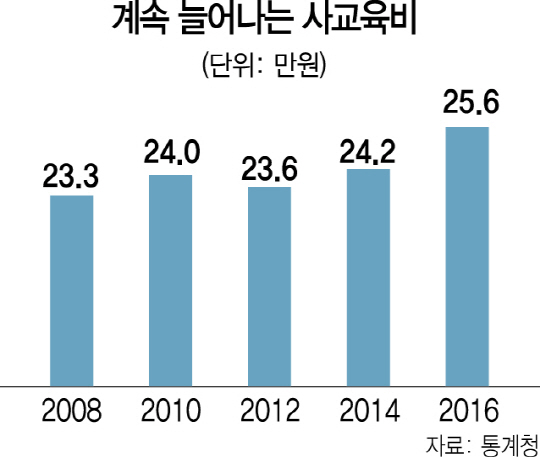

이는 늘어나는 사교육비만 봐도 확인된다. 통계청에 따르면 지난해 우리나라 초중고등학생의 1인당 사교육비는 25만6,000원으로 2007년의 22만2,000원보다 15.3%나 증가했다. 지난해 기준으로 월소득 700만원 이상 가구의 사교육비는 44만3,000원으로 월소득 100만원 미만의 약 8.8배에 달한다.

아이들의 성취도가 높아진 것도 아니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 1998년 우리나라 학생들의 과학 분야 학업성취도(PISA)는 1위였지만 2015년 5~8위로 내려앉았다. 교사들의 직업만족도도 OECD 가입국 중 꼴찌 수준이다. 지금까지 공급자 위주의 교육체계를 수요자 중심으로 바꾸고 입학이나 교육과정 선택권 등을 넓혔지만 현실은 거꾸로 간 셈이다.

왜 이런 일이 벌어졌을까. 김창경 한양대 과학기술정책학과 교수는 “대학 교수들과 학교 선생님들이 수십년간 지켜온 교과과정을 비롯한 기득권을 놓지 않았기 때문”이라며 “혁신이 실시간으로 이뤄지는 지금 같은 상황에서 교육은 교사와 교육방식 등 모든 것이 다 바뀌어야 한다”고 지적했다. ‘교과서 권력’을 깨뜨려야 한다는 뜻이다.

교육계의 정치성향에서 원인을 찾는 이들도 있다. 교육계의 한 관계자는 “1999년 전교조 출범 이후 교육현장의 이념성이 강화됐다”며 “이후 교육현장에서 이념 갈등이 확산됐고 교육감도 직선제로 바뀌면서 교육 부문에서 정치적 중립성과 독립성이 훼손되고 있다”고 설명했다.

문제는 지금과 같은 수준으로는 4차 산업혁명은커녕 선진국 진입조차 어렵다는 점이다. 4차 산업혁명 시대에는 ‘4C’가 핵심이다. 4C란 소통(communication)과 협업(collaboration), 비판적 사고(critical thinking), 창의성(creativity)이다. 이 같은 능력을 키우는 데 필요한 것이 학생이 스스로 제안한 과제(프로젝트)를 다른 친구들과 서로 협력해 해결하는 프로젝트 학습이라는 게 교육전문가들의 얘기다. 하지만 우리나라의 프로젝트 학습 비중은 30%를 넘는 수준으로 주요30개국 가운데 최하위다. 1위는 아랍에미리트(UAE)로 70%를 상회한다.

이 때문에 우리나라도 학교단위별 재량권을 더 늘리고 장기적 차원의 개혁 플랜을 지금이라도 세워야 한다는 목소리가 높다. 실제 홍콩은 2000년 전면적 교육개혁안을 제시하고 당해 초등학교 학생들부터 적용해 이들이 대학입시를 치르는 2012년에 개혁을 마쳤다. 12년에 걸친 장기계획인 것이다. 선택과목과 토론·실습·체험형 수업 확대가 주된 내용이었다. 박윤수 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “과거 입학사정관제 같은 부분적 교육개혁은 혼란만 초래한다”며 “홍콩은 장기간에 걸쳐 교육개혁 내용을 수정, 보완하면서 추진해 학생과 학부모·교사의 안정적인 적응이 가능했다”고 소개했다.

진정한 의미의 교사와 학교의 개혁이 필요하다는 지적도 많다. 이코노미스트지가 교육성과와 관련한 6만5,000개의 기존 연구를 분석한 결과 교사의 수업방식이 학생의 교육성과를 향상시키는 핵심요소였다. 미국 차터스쿨처럼 공립학교지만 외부에서 학교를 운영해 효율을 더 높여야 한다는 조언도 있다. 홍후조 고려대 교육학과 교수는 “우리나라 교육이 과학혁명이나 산업혁명에 맞게 짜여야 하는데 그렇지 못하다”며 “현장에서는 아직 허황된 이념교육이 많은 상황”이라고 했다.

/세종=김영필기자 susopa@sedaily.com