지난 10월18일 경찰이 성남시 분당 삼성물산 건설 부문 본사에 들이닥쳤다. 전격 압수수색 혐의는 이건희 삼성 회장 일가가 회삿돈을 유용해 보유 주택의 인테리어 공사를 했다는 것. 하지만 시장에서 이를 액면 그대로 받아들이는 사람은 거의 없었다. 그도 그럴 것이 바로 다음날이 삼성물산과 제일모직 간 합병 관련 무효 소송의 1심 판결이 있는 날이었기 때문이다. 이 소송이 이재용 삼성전자 부회장 재판과 밀접히 연관돼 있고 여론의 동향이 법원 판결에 영향을 줄 소지 등을 고려하면 “굳이 이런 민감한 시기에…”라는 비판이 나올 만했다. 재계의 한 고위관계자는 “요즘처럼 사정당국의 무리한 기획수사가 봇물 터지듯 한 적이 있었나 싶다”며 “기업의 스트레스가 이만저만이 아닌 상태”라고 말했다.

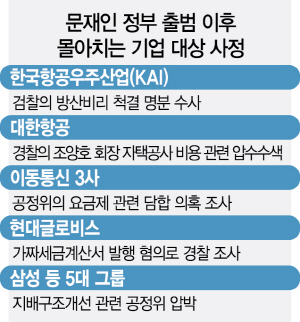

기업들이 납작 엎드리고 있다. 정권 차원의 사정기관을 통한 대(對)기업 압박이 전방위로 확대되고 있기 때문이다. 정권 출범 초기 프랜차이즈 불공정행위 등에 집중했던 공정거래위원회는 이제 워밍업을 끝내고 대기업에 칼날을 들이대고 있고 검찰·국세청 등도 적폐청산 움직임과 맞물려 기업과 각을 세우는 모양새다. 문재인 정부의 친노조 정책으로 부담이 부쩍 커진 상황이라 사정 드라이브에 직면한 기업의 압박감은 여느 정권 교체기와는 사뭇 다르다. 5대 그룹 계열사의 한 최고경영자(CEO)는 “최순실 사태 이후 기업 상당수가 대관 조직을 크게 축소해 더 답답하다”며 “소나기만 피해가자는 심정”이라고 토로했다. 다른 임원도 “괜히 반발했다가 더 큰 부메랑으로 돌아오기밖에 더하겠느냐”고 움츠렸다.

기업들은 경제검찰의 움직임에 촉각을 곤두세우고 있다. 공정위는 12일 유통 관련 법 집행체계 개선 태스크포스(TF) 중간 논의 결과를 통해 전속고발권 폐지, 전속고발권 행사 활성화 등을 밝혔다. 이렇게 되면 공정위 고발 없이도 공정거래법 위반과 관련해 기업에 대한 검찰 수사가 가능해진다. 또 고발권 행사의 경우도 법인이 아닌 개인을 고발하도록 해 기업 대표가 회사 그늘에 숨는 것이 어려워질 것으로 보인다. 기업으로서는 이전보다 고소·고발에 더 노출돼 비용부담이 커질 것으로 전망된다. 분위기가 어수선하다 보니 사업계획에 차질을 빚는 사례도 많다. 한 유통 업계 관계자는 “새 브랜드 론칭을 올 10월에 하려다 내년 이후로 연기했다”며 “현시점에서는 사정당국의 눈에 띄지 않는 게 최선인 것 같다”고 말했다.

대기업들은 김상조 공정위원장의 입을 주시하고 있다. 김 위원장은 이달 초 지배구조 등과 관련해 “기업의 자발적 개혁 의지에 의구심이 든다”며 “오는 12월까지 별 의지가 보이지 않으면 구조적 처방에 나서겠다”고 기업을 압박하고 나섰다. 기업들은 10월 신설된 기업집단국 동향에 안테나를 세우고 있다. 최근 LG가 상사 지분 24%를 사들이며 지주사 개편에 나선 것도 이런 분위기와 무관하지 않다는 관측이 나온다. 한 대기업 관계자는 “현대차 등 다른 그룹도 어떤 식으로든 정부 방침에 성의를 보이지 않겠느냐”며 “쉽지 않은 작업이라 골머리를 앓을 수밖에 없을 것”이라고 전했다. 일감 몰아주기 의혹에 대해 조사를 받고 있는 A사 고위관계자도 “조사를 한 지 꽤 시간이 흘렀지만 아직 공정위로부터 어떤 통보도 받지 못했다”며 “이렇다 보니 신규 사업 등은 엄두도 내지 못하고 있다”고 호소했다.

금융권은 채용비리가 적폐청산의 핵심 과제로 부상하면서 산업 전체가 쑥대밭이 됐다. 채용비리와 관련해 금융감독원을 비롯, 농협금융·수출입은행·우리은행 등이 검찰의 압수수색을 받았다. 일각에서는 조직 내 파벌 싸움이 적폐청산으로 둔갑했다는 비아냥도 나오는 실정이다. 한 대기업 임원은 “4차 산업혁명기에 가장 큰 리스크는 역설적으로 국내 정치”라며 “사정기관들이 성과에 대한 집착으로 기업 몰아세우기에 몰입해서는 안 될 것”이라고 꼬집었다.

/이상훈·박윤선기자 shlee@sedaily.com