‘관금의감고(觀今宜鑒古) 무고불성금(無古不成今)’. 현재를 알려면 마땅히 옛날 일을 거울삼을 것이니, 옛날이 없었다면 현재도 없다는 뜻의 중국 격언이자 ‘고금현문(古今賢文)’의 첫머리에 나오는 글귀다. 역사란 현재와 과거의 끊임없는 대화라는 역사학자 에드워드 카의 유명한 명제와 일맥상통하는 셈이다. 동서고금을 막론하고 역사를 대하는 선인들의 지혜를 엿볼 수 있는 대목이다.

‘고금현문’은 명나라 후기에 만들어진 명언집으로 ‘명심보감’ ‘채근담’과 함께 중국의 3대 격언서로 일컬어진다. 어느 유생이 제자들의 교재로 사용하기 위해 자신이 좋아하던 속담과 격언 등을 모아놓은 것으로 청대에 들어 증보와 개편을 거쳐 ‘증광석시현문(增廣昔時賢文)’으로도 불리게 됐다. 당대를 풍미했던 ‘노자’나 ‘장자’ 같은 경서와 제자백가의 어록, 소설, 시구 등을 폭넓게 담고 있어 처세의 잠언집이라는 찬사를 받을 정도다. 특히 누구나 이해하기 쉽도록 운을 고치고 평이하게 만들어 일찍이 아이들과 부녀자들의 교육에 활용될 만큼 대중적인 사랑을 받았다.

‘고금현문’이 지금도 많이 읽히는 것은 시대를 관통하는 현실적인 내용을 담고 있기 때문이다. ‘콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다’거나 ‘세 사람이 함께 가면 반드시 스승이 있다’는 식으로 우리에게도 익숙한 격언이 많다. ‘호언난득(好言難得) 악어이시(惡語易施)’라며 좋은 말은 듣기 어렵지만 나쁜 말은 쉽게 빨리 퍼져 나간다고 조언하기도 한다. 가정의 평화나 재물을 대하는 법, 벼슬에 오르는 길 등 하나같이 곱씹어볼 얘기들이다. 중국이 정부 차원에서 ‘고금현문’을 계몽교재로 삼아 국민들에게 보급하는 이유다.

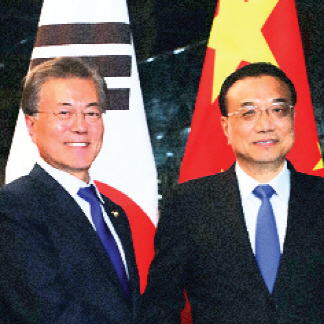

문재인 대통령이 엊그제 리커창 총리와의 회담에서 ‘일화독방불시춘(一花獨放不是春) 백화제방춘만원(百花齊放春滿園)’이라는 ‘고금현문’의 한 구절을 인용했다. ‘꽃이 한 송이만 핀 것으로 아직 봄은 아니다. 온갖 꽃이 함께 피어야 진정한 봄’이라며 중국 측의 진정성을 요청한 것이다. 이는 시진핑 주석이 2014년 방한을 앞두고 양국관계 개선을 위해 보냈던 메시지이기도 하다. 그간 껄끄러웠던 한중관계에 백화제방의 날이 하루빨리 오기를 기대해 본다. /정상범 논설위원 ssang@sed.co.kr