국내 조선업계가 저가 수주와 후판가격 전쟁 패배의 후유증을 심하게 앓고 있다. 가뜩이나 일감 절벽에 시달리는 상황에서 생산 원가마저 뛰면서 조선업체들이 상당한 타격을 받고 있다는 분석이다.

14일 업계에 따르면 삼성중공업(010140)이 지난 6일 4·4분기 실적에 한 번에 반영한 평가손실 5,600억원 가운데 1,100억원은 올해 신규 수주한 선박 건조시 적자가 불가피할 것으로 보고 잡은 예상손실 충담금이다. 이는 삼성중공업이 글로벌 해운사로부터 올해 9월 1조1,000억원 규모로 수주한 2만2,00TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)급 선박 6척과 초대형원유운반선(VLCC) 8척 등으로 추정된다. 이 선박들을 건조할 경우 한 척당 약 80억원이 적자라는 얘기다. 삼성중공업 관계자는 “수주 당시는 이익을 예상했지만 원자재가격이 오르면서 적자를 예상하게 됐다”고 설명했다.

문제는 이 같은 사정은 다른 조선사들도 비슷하다는 점이다. 업계는 삼성중공업이 올해 초대형컨테이너선을 스위스 해운사 MSC에서 수주한 것으로 본다. 대우조선해양(042660)도 올해 MSC로부터 초대형컨테이너선 5척을 9,000억원에 수주했다. 대형 조선사들의 상선 건조 경쟁력이 유사한 점을 감안하면 대우조선해양도 MSC의 선박을 건조하면 한 척당 80억원 규모의 손실이 난다는 얘기다.

삼성중공업과 대우조선해양 등 국내 대형조선사들은 2015년 조 단위의 손실을 기록한 후 혹독한 구조조정을 진행 중이다. 국내 조선사들끼리 서로 해양플랜트를 수주하기 위해 단가를 낮춘 탓이다. 최근에는 저가수주의 공포가 상선까지 확산되고 있다. 지난해 혹독한 조선업 한파로 수주액이 목표의 10%로 급감한 상황에서 조선업체들이 일감을 채우기 위해 올해 무리한 감행했다는 해석이 나오는 이유다. 특히 프랑스 해운사 CMA-CGM이 초대형컨테이너선 9척을 중국선사에 발주했다. 고부가가치 선종 수주에서 중국에 밀리지 않기 위해 국내 업체들이 낮은 가격으로 수주해야 하는 환경에 직면한 셈이다.

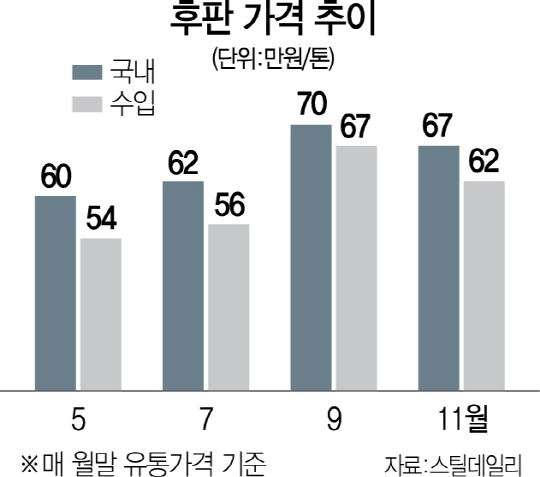

여기에 배를 만들 때 쓰는 철강소재인 후판 가격이 뛴 것도 큰 부담이다. 지난달 조선업계와 철강업계는 높아진 원가부담을 반영해 후판 가격을 인상하는 데 합의했다. 삼성중공업은 4·4분기 후판 가격 인상에 따른 강재 가격 추가 부담만 400억원에 달하는 것으로 알려졌다. 대우조선해양과 현대중공업 등 다른 조선사들도 후판 가격 상승에 따른 이익 감소는 피할 수 없을 것으로 전망된다.

업계 관계자는 “현재 배를 한 척만 지어서는 이익이 나지 않는 것이 현실”이라며 “같은 설계로 배를 서너 척은 지어야 이익을 낼 만큼 조선사들이 저가 수주를 하고 있다는 것”이라고 설명했다.