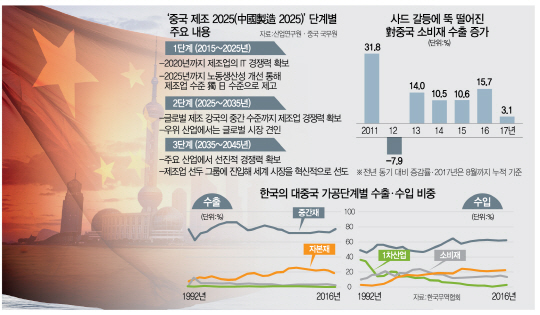

중국 국무원이 지난 2015년 발표한 ‘중국 제조 2025’. 중국의 ‘제조업 굴기’를 천명한 이 청사진의 핵심은 중국 산업구조의 전면 개조다. 요약하면 단순 가공무역 수출에 집중된 중국의 산업구조를 반도체·로봇·자율주행차 등 하이테크 제조업으로 바꿔보겠다는 것. 일단 오는 2025년까지 독일과 일본 수준으로 기술력을 끌어올리고 그로부터 10년 뒤인 2035년에는 세계 최강의 제조 강국이 되겠다는 포부가 담겼다.

이 야심 찬 로드맵은 필연적으로 대중 무역 변화를 동반한다. 그런 점에서 우리에게는 위협 요소이자 기회라는 게 전문가들의 지적이다. 특히 중국이 부품을 자체 조달하려는 ‘홍색공급망’ 정책에 속도를 내고 있어 기존의 중간재 수출에만 매달려서는 위험하다고 말한다. 재계의 한 고위 관계자는 “유커들에게 고급 화장품을 팔고 중간재를 수출하는 수준에만 머물러서는 중국 무역의 큰 흐름을 놓쳐 또 한 번 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 보복과 같은 사달을 맞을 수 있다”며 “뛰어난 기술 기업이 중국의 막무가내식 공격을 방어할 수 있는 유일한 방패라는 인식이 필요하다”고 진단했다.

◇반도체 등 하이테크 산업이 버팀목=우리 무역에서 중국의 위상은 막강 그 차제다. 중국은 우리 전체 수출에서 최대인 25%를 차지하고 2004년 미국을 제친 후 13년 연속 최대 교역국 1위를 지키고 있다. 이런 어려운 상황을 고려하면 올해 대중 수출은 선방한 편이다. 올 대중 수출은 1,142억달러(10월 기준)로 전년 대비 13.4% 늘었다. 전체 수출 증가율(17.2%)보다 못하지만 악재를 잘 견딘 셈이다. 정밀기계·석유제품 등의 분야 중간재가 잘 나간 것이 주효했다. 무엇보다 50% 넘게 증가한 반도체가 수훈갑이었다. 전자 업계의 한 임원은 “중국이 자신들의 완제품 생산 때문에 반도체 등 우리 주력산업은 못 건드렸다”며 “역으로 보면 그만큼 고부가가치 산업에 중점을 둬야 한다는 의미”라고 진단했다.

◇중간재 수출 안도해선 구조 변화 못 따라가=우리로서는 체감했던 것보다 사드 여파가 최악으로 치닫지는 않았던 셈이다. 우리 경제에 대한 자신감을 가질 수 있는 대목이다. 하지만 여기에 안도해서는 안 된다는 지적이 많다. 중국의 산업구조개혁이라는 큰 흐름을 거스를 수는 없는 탓이다. 대중 수출에서 재료나 부품 등 중간재가 차지하는 비중은 75% 내외로 지나치게 높다. 관련 리포트도 나오고 있다. 산업은행에 따르면 중국이 한국산 중간재 투입률을 10%포인트 낮추면 국내 제조업의 부가가치가 2.8% 떨어지는 것으로 나타났다. 올해는 초호황 사이클을 탄 반도체 덕에 위기를 견뎠지만 중간재 대중 수출은 2014년 1,084억달러에서 2016년 920억달러로 감소 추세다. 그나마 반도체도 안심하기 어렵다. 중국은 반도체 자급률을 지난해 13.5%에서 2025년 70%까지 끌어올리기로 했다. 중국의 큰 내수시장, 전방위적인 인수합병(M&A)과 인력 수혈 등 과감한 투자를 떠올리면 더 그렇다. 실제 사드 보복이 본격화되기 전인 2016년 중국 전체 수입 시장에서 한국산 수입은 8.9% 줄어 전체 평균(5.5% 감소)보다 더 나빴다. 사드와는 무관하게 꾸준히 진행되고 있는 중국의 ‘제조업 굴기’에 경각심을 갖고 대처해야 하는 이유다. 이부형 현대경제연구원 연구실장은 “중국의 산업구조가 고도화될수록 중간재 수출도 흔들릴 수 있다”며 “중국 변화에 맞춰 대응하지 못하면 우리 주력산업의 판로 확보도 어려움이 커질 것”이라고 지적했다.

◇R&D 지원 늘리고 기술 인력 유출 막아야=중국에 대한 철저한 대비와 별개로 시장 다변화가 필요하다는 목소리가 높다. 베트남·인도뿐만 아니라 독립국가연합(CIS)·동유럽 등 이머징 마켓으로 시장을 넓혀야 한다는 지적이다. 전기 배터리 분야만 해도 LG화학·삼성SDI 등이 동유럽에 나가 있다. 2012년 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오) 사태로 홍역을 겪었던 일본도 이른바 ‘차이나 플러스 원’ 전략으로 생산거점을 동남아 등지로 대거 옮겼다.

엔지니어 유출에도 주의가 요구된다. 중국이 기존 연봉의 5배, 차량과 주택제공, 자녀교육 지원 등을 내걸고 인재 훑기에 나섰다는 사실은 우리 산업계의 공공연한 비밀이다. 연구개발(R&D) 지원에서부터 교육 등 인재를 잡기 위한 체계적 시스템을 갖추지 않으면 국내 인재가 비수로 돌아올 수 있다. 전자·정보디바이스 예산만 해도 2014년 1,073억원에서 2016년 549억원으로 반토막 났다. 전자 업계의 한 관계자는 “반도체 1등을 떠받치기 위해서는 장비·소재개발·설계 등 중소기업 몫이 크다”며 “정부 지원을 늘려야 한다”고 말했다.