올해도 해외 건설 수주액이 지난해에 이어 300억달러 문턱을 넘지 못하는 등 저조한 실적에 그칠 것으로 예상된다. 저유가 기조로 중동 지역의 발주가 저조한데다 국내 건설사들이 수익성 위주의 보수적인 수주를 해왔기 때문이다. 이런 가운데 건설사들의 시장 다변화 노력이 내년부터 결실을 볼 것으로 전망되고 유가도 상승세를 타고 있어 수주 가뭄이 다소 해소되지 않겠냐는 전망도 조심스럽게 나오고 있다.

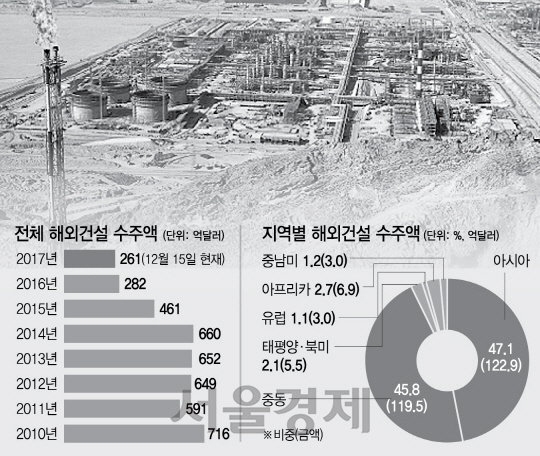

19일 해외건설협회에 따르면 올 들어 지난 15일까지 국내 건설 업체의 해외 수주액은 261억달러로 집계됐다. 해건협의 한 관계자는 “올해가 약 2주 정도 남았지만 예정돼 있는 대규모 프로젝트 수주가 없어 290억달러 안팎에 그칠 것으로 예상된다”고 말했다.

이에 따라 2년 연속 300억달러를 밑도는 해외 수주 가뭄이 이어질 것으로 전망된다. 해외 건설 수주액은 2010년 716억달러로 사상 최대치를 기록한 후 2014년까지 600억달러 안팎을 유지했으나 2015년 461억달러로 떨어졌으며 지난해는 또 반 토막 수준으로 급감했다. 올해 초만 해도 유가 반등에 힘입어 연간 350억~400억달러까지 회복할 수 있을 것이라는 전망이 나왔으나 실제 결과는 예상치에 크게 못 미친다. 미국·이란 관계 악화 등으로 중동 지역 발주가 많지 않았기 때문이다.

또 건설사들이 과거 저가 해외 수주로 몸살을 앓은 후 수익성 위주의 선별적 수주 전략으로 돌아서다 보니 해외 수주 외형 자체가 줄었다. 이용광 해건협 실장은 “해외 수주 경쟁에서 가격을 앞세운 중국 업체들과 유로화 약세에 기술력까지 갖춘 유럽 업체들이 득세했다”며 “게다가 국내 부동산 경기가 워낙 좋아서 대형 건설사들도 국내 주택 사업에 수주 역량을 집중하다 보니 해외 수주 활동이 저조했다”고 말했다.

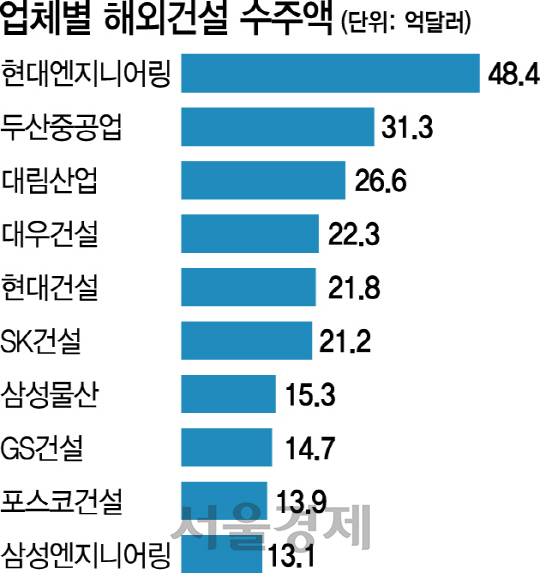

업체별로는 현대엔지니어링이 48억4,443만달러를 수주하면서 1위를 기록했다. 이는 27억7,000억달러에 달하는 이란 사우스파 가스전 생산시설(2단계 확장공사), 말레이시아 복합화력 발전소(9억2,000만달러) 등 초대형 수주에 성공했기 때문이다. 두산중공업(31억3,000만달러), 대림산업(26억2,000만달러)이 뒤를 이었다. 지난해 1위였던 삼성물산(51억1,183만달러)은 올해 15억3,473억달러에 그쳐 7위였다.

내년에도 반전 모멘텀을 찾기가 여전히 쉽지 않을 것으로 건설 업계는 전망하고 있다. 국토건설부 해외건설정책과의 한 관계자는 “주력 시장인 중동에서 정치적인 이유로 불확실성이 커 큰 폭의 반등은 쉽지는 않을 것으로 보고 있다”고 말했다.

다만 지난해와 올해가 바닥 수준일 것이라는 전망이 조심스럽게 나오고 있다. 중동 정세 불안으로 오히려 유가가 50~60달러대에 안착할 가능성이 높은 점도 우호적인 여건이다. 국내 건설사들은 동남아시아·아프리카 등으로 시장 다변화에 주력하고 있고 또 성과도 가시화되고 있다. 올해 수주 비중으로 치면 아시아가 47.1%로 중동(45.8%)을 역전했다. 특히 국내 건설사들이 기존의 단순 도급형 사업보다 리스크가 있지만 수익성도 높은 투자개발형 사업으로 눈을 돌리고 있는 점도 수주 가뭄에 숨통을 틔워줄 것으로 전망된다.

대형 건설사의 한 관계자는 “이제는 외형보다는 수익성 위주로 골라서 수주한다는 전략”이라며 “도급 사업 외에 일부 지분투자와 금융조달·운영까지 책임지는 투자개발형 사업에 관심을 두고 있다”고 설명했다.