#1. 권위 있는 과학학술지 ‘사이언스’는 지난 2015년 ‘크리스퍼 유전자가위’를 10대 혁신 기술로 선정했다. 2013년에 이어 두 번째로 인류의 미래를 바꿀 중대한 과학적 성과에 유전자가위가 이름을 올린 것이다. 과학계는 유전자가위의 노벨상 수상이 머지않았다는 관측을 잇따라 내놓았다. 지난해 노벨생리의학상은 인간의 생체리듬이 바뀌는 원리를 규명한 생체시계에 돌아갔지만 유전자가위는 여전히 유력 후보다.

#2. 2014년 브라질의 유명 축구선수 파울루 세르지우가 경기 중에 쓰러졌다. 세르지우는 의료진에 의해 급히 병원으로 옮겨졌지만 4시간 만에 세상을 떴다. 부검 결과 심장 근육이 정상인보다 두꺼운 비후성 심근증에 걸린 것으로 드러났다. 당시에는 세르지우가 유전자 검사를 통해 비후성 심근증에 걸린 것을 알았더라도 마땅한 치료법이 없었다. 하지만 3세대 유전자가위가 등장한 지금 치료를 받았더라면 결과가 달랐을지도 모른다.

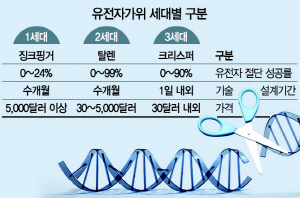

유전자가위의 역사는 30여년이 넘지만 본격적으로 활용된 것은 15년에 불과하다. 1980년대 중반 1세대 유전자가위인 ‘징크핑거’가 발견된 후 2003년에 이르러 유전체 교정에 활용되기 시작했다. 징크핑거는 아프리카 발톱개구리에 붙은 특정 단백질에서 따왔다. 징크핑거 단백질이 특정 유전자의 염기서열 부위에 붙어 유전자의 작동을 조절하고 질환을 유발하는 변이 유전자를 절단한다.

2011년 등장한 2세대 유전자가위 ‘탈렌’은 3개의 염기서열에 1개씩 결합하는 징크핑거와 달리 1개의 염기서열에 1개씩 결합한다. 제작은 더 까다롭지만 목표하는 유전자를 보다 정확하게 절단할 수 있다. 하지만 1세대와 2세대 모두 인식하는 유전자 염기서열이 10개 내외에 불과하고 제작과 활용이 복잡하다는 단점 때문에 연구용이라는 용도를 벗어나지 못했다.

2013년 3세대 유전자가위 ‘크리스퍼’가 등장하며 유전자가위는 이론이 아닌 실제로 쓰일 수 있는 기술로 주목받는다. 세포가 외부 바이러스의 침입을 받으면 자신의 유전자에 데옥시리보핵산(DNA) 조각을 새기는데 이것이 크리스퍼다. 크리스퍼에서는 소량의 리보핵산(RNA)이 만들어지고 여기에 단백질의 일종인 캐스9(Cas9)를 삽입해 DNA를 절단하거나 교정하는 원리다.

크리스퍼 유전자가위는 이전 유전자가위와 달리 복잡한 단백질 구조가 없고 DNA도 더욱 깊숙이 절단할 수 있다. 가이드 역할을 하는 RNA를 다른 RNA로 교체하면 새로운 유전질환 치료를 위한 유전자가위로도 응용할 수 있다. 사람 몸에서 세포를 꺼내 유전자를 교정한 뒤 다시 집어넣거나 직접 몸으로 들어가 유전자를 치료하는 방식도 가능하다. 하루 만에 완성할 수 있을 정도로 기술의 설계가 쉽고 비용도 저렴하다는 것도 장점이다.

최근에는 4세대 유전자가위로 불리는 염기 편집기술까지 등장했다. 3세대 크리스퍼 유전자가위가 DNA 이중가닥을 자른 뒤 교체하는 방식인 반면 4세대는 가닥을 자르지 않고도 원하는 염기를 선택해 교체할 수 있다. DNA 절단 없이 해당 염기를 교체할 수 있기 때문에 단일 염기의 돌연변이로 발생하는 질환을 치유할 수 있는 길도 조만간 열릴 것으로 전망된다.

유전자가위는 얼핏 유전자 재조합(조작)과 비슷해 보이지만 원리는 전혀 다르다. 유전자 재조합은 특정 생물에 있는 유용한 유전자를 다른 생물의 세포에 주입해 새로운 성질이나 특성을 얻는 기술이다. 당뇨병 치료에 쓰이는 인슐린을 효모에서 얻는 기술과 해충에 강한 옥수수를 개발한 것이 대표적이다.

유전자 재조합은 어느 부위에 새로운 유전자를 넣어야 하는지 알 수 없어 운이 결정적으로 작용한다. 유전자가 제대로 들어가지 않거나 잘못된 위치에 들어가는 경우가 대부분이어서 성공할 때까지 끊임없이 실험할 수밖에 없다. 일본에서 탄생한 파란색 장미도 14년의 반복적인 실험 끝에 세상의 빛을 볼 수 있었다. 이 때문에 유전자가위는 유전자 재조합 방식으로 탄생한 유전자변형작물(GMO)을 둘러싼 논란에도 새로운 전기를 마련할 것으로 예상된다. 유전자가위를 통해 각종 농작물의 유전자 자체에 변화를 가져올 수 있다면 근본적으로 종의 특성이 바뀌는 것이기에 유해성 논란에도 종지부를 찍을 수 있어서다.

김홍표 아주대 약대 교수는 “1996년 체세포복제로 태어난 복제양 ‘돌리’가 유전자 연구에서 일종의 ‘바퀴’였다면 유전자가위는 ‘날개’에 비유할 수 있다”며 “갈수록 최신 기술이 등장하고 있어 인간의 상상력이 기술을 제대로 따라가지 못하는 상황이 머지않아 도래할 것”이라고 말했다.