날카롭게 잘 벼려진 가위가 나선 모양의 유전물질(DNA) 가닥을 싹둑 자른다. 유전자가위라는 단어를 듣는 순간 펼쳐지는 상상이다. 물론 유전자가위가 날붙이로 된 가위가 아니라는 것쯤은 짐작했지만 ‘생명을 가위질하는’ 장면은 분명 특별할 것이라고 내심 기대했다. 하지만 지난해 12월27일 찾은 국내 유일의 유전자가위 치료제 개발기업 툴젠(199800)의 연구실은 예상보다 평범했다. 널찍하지만 고요한 공간에는 수 명 남짓한 연구원들이 단조로운 몸짓으로 컴퓨터나 실험장비를 간간이 살필 뿐이었다. 김석중 툴젠 사업개발이사는 “실제로 회사를 찾은 사람들 가운데서는 ‘가위 한번 보자’는 분도 많지만 유전자가위의 작업은 아주 작은 세포 속에서 이뤄지기에 눈으로는 물론 실험적으로도 관찰이 어렵다”며 “우리 역시 여느 연구실처럼 용액을 옮겨 담거나 반응이 나타나기를 기다리는 일이 대부분”이라고 미소 지었다.

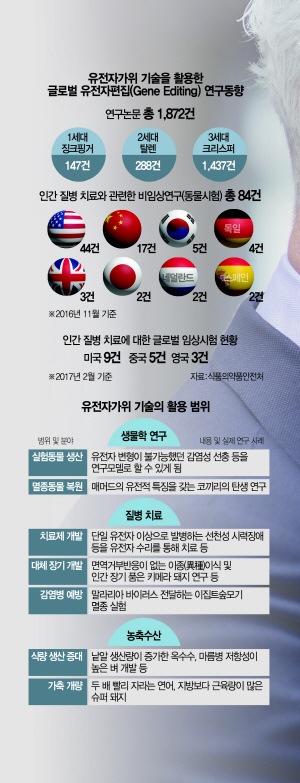

평범한 과정처럼 보이지만 유전자가위 기술을 통해 이뤄지는 일들은 결코 평범하지 않다. 이곳에서 연구되는 유전자가위는 현대 생명과학산업의 풍경을 송두리째 바꿔놓고 있다. 특히 3세대 유전자가위 기술인 ‘크리스퍼(CRISPR/Cas9)’의 경우 불과 5년이라는 짧은 시간 동안 전 세계 수십만 곳의 연구소로 퍼져나갔고 대부분 유전학 연구실의 ‘표준’ 기술로 채택될 정도로 빠르게 자리 잡았다. 해마다 관련 논문만 해도 2,000여편 이상 쏟아진다.

생명과학계는 왜 이토록 크리스퍼에 열광하는 것일까. 전문가들은 시기와 대중성, 활용 범위의 확장성 등 세 가지로 설명한다. 우선 타이밍이 좋았다. 김 이사는 “한 사람이 가진 30억개의 DNA 지도를 완전히 그려낸 ‘인간게놈프로젝트(HGP)’로 유전정보를 이해하게 됐고 다음 과제로 이 정보들을 어떻게 이용할 것인가가 화두로 떠오르던 순간 때마침 등장한 기술이 바로 유전자가위였다”며 “유전정보를 읽는 데 그치지 않고 잘못된 부분을 찾아 지우기도 하고 써넣기도 할 수 있는 도구가 등장한 셈”이라고 설명했다.

다음은 대중성. 크리스퍼는 1·2·3세대 유전자가위를 통틀어 가장 만들고 응용하기 쉬운 기술로 꼽히며 심지어 저렴하기까지 하다. 분자생물학 지식이 어느 정도 있는 연구자라면 누구나 시도해볼 만한 기술이라는 의미다.

무엇보다 활용과 응용범위가 무궁무진하다. 유전자가위는 기초 연구부터 질병 치료, 감염병 예방, 농작물 생산량 증대와 가축 개량에 이르는 광범위한 분야를 아우르며 과거 불가능했던 일들을 가능하게끔 한다. 예컨대 혈우병(혈액응고인자가 부족해 피가 잘 멈추지 않는 질환)의 경우 기존 치료제로도 일정 효과를 볼 수는 있겠지만 유전자가위로 불량 DNA를 직접 고친다면 평생 고통에서 해방될 수 있다.

물론 아직 5년 남짓 경험을 쌓은 기술이기에 한계도 분명하다. 업계의 설명에 따르면 현재 유전자가위로 수리할 수 있는 DNA의 범위는 한 번에 하나 정도이며 효과도 ‘제거(Knock-out)’ 방식 정도가 성공률(재현율)이 높고 ‘교체’나 정교한 ‘변형’ 등은 아직 어려운 수준이라고 한다. 키와 얼굴 모양까지 유전자 조작으로 맘대로 바꾸는 일은 그야말로 아직 공상과학영화(SF) 속의 이야기라는 의미다. 하지만 단일 유전자 돌연변이를 제거하는 일만으로도 고칠 수 있는 병은 충분히 많고 실제 상용화도 임박했다. 일례로 선천적으로 시력 상실을 초래하는 난치병 ‘레버선천성흑암시’는 단일 유전자 ‘LCA10’의 돌연변이로 발병하는 질환이다. 미국 스타트업 에디타스메디신은 크리스퍼로 LCA10의 기능을 제거해 환자의 시력 상실을 막는 치료제를 개발해 올해 중 임상시험을 시작할 계획이다. 툴젠 역시 크리스퍼를 활용해 혈우병과 ‘샤르코마리투스(근위축을 일으키는 유전성 신경장애)’ 같은 난치병 치료법을 개발하는 중이다.

다가올 미래는 더욱 기대된다. 유전자가위 기술은 물론 이를 활용할 수 있는 외부 환경이 날로 진화하고 있기 때문이다. 연구실 단계에서는 지난 2015년 이미 좀 더 정밀하게 다듬어진 크리스퍼가 등장했고 올해는 DNA 속 ‘A·T·G·C’ 네 가지 알파벳(분자) 중 하나만을 교정할 수 있는 지극히 세밀한 버전까지 나왔다. 어떤 DNA가 특정 형질이나 질환에 영향을 미치는지에 대한 기초 연구도 경쟁적으로 이뤄지고 있다. 김 이사는 “불량 DNA를 수리해 치료할 수 있는 질병이 지금은 100여개 수준이라고 한다면 20~30년 뒤에는 1,000개 혹은 1만개도 될 수 있는 것”이라며 “더 정교하고 안전한 유전자가위를 개발하거나 어떤 유전자를 바꾸면 더 좋을지를 알아내는 등 기초과학의 진보와 더불어 유전자가위의 미래도 더욱 확장될 것”이라고 전망했다.

다만 모두가 꿈꾸는 ‘장밋빛 미래’를 이뤄가기 위해서는 법과 규제의 선진화도 필수적이다. 이상적인 법과 규제는 첨단 기술의 발전을 가로막지 않는 범위에서 여러 부작용을 예방할 수 있어야 하지만 국내의 경우 문제 발생을 막는 데만 급급해 기술과 산업의 발전을 저해할 정도로 엄격하다는 게 업계의 중론이다. 예를 들어 미국의 유전자변형작물(GMO) 산업의 경우 유전자가위라는 신기술의 등장과 전향적으로 바뀐 법·규제에 힘입어 새로운 성장 동력을 얻었다. 몬산토와 같은 글로벌 농업생명공학 기업들의 리그로 여겨지던 GMO 시장에 유전자가위 기술을 장착한 소규모 스타트업들이 속속 등장하고 있는 것이다.

김 이사는 “미국의 경우 유전자가위를 활용해 외형을 크게 바꾸지 않은 작물은 GMO에 해당하지 않는다는 가이드라인이 나오며 GMO 법의 높은 문턱을 피해갈 수 있는 길이 열렸다”며 “기술과 아이디어만으로도 승부수를 걸어볼 만한 상황이 되면서 산업의 지평이 완전히 바뀐 것”이라고 말했다. 그는 이어 “과거의 GMO 시장은 소품종·대량판매 중심의 생산자 시장이었지만 현재는 소비자 중의 다품종·소량생산 시대로도 바뀌는 중”이라며 “기술이 좀 더 의미 있고 새로운 세상을 만들 수 있도록 돕는 규제 완화 및 선진화가 요구되는 시점”이라고 강조했다.