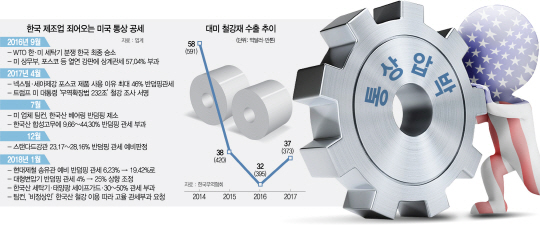

고강도 제재로 한국 철강업계를 초토화한 도널드 트럼프 행정부의 칼끝이 자동차 업계를 향하고 있다. ‘산업의 쌀’인 한국 철강이 비정상이라고 판정 났으니 이를 먹고 자란 한국 제조업 전체에 문제가 있을 수 있다는 논리다. 업계에서는 철강재를 가져다 쓴 국내 제조업체까지 일일이 색출해낼지 모른다는 공포가 엄습하고 있다.

미국은 일찌감치 한국 제조업 전반을 겨냥할 수 있는 연결 고리를 하나하나 꿰어왔다. 시발점은 포스코가 만든 열연강판이었다. 뚜렷한 명분은 없었지만 고율의 관세를 부과하고자 불리한 가용정보조항(AFA)을 꺼내 들었다. AFA는 미 정부가 요구하는 자료를 최선을 다해 제출하지 않을 경우 정부 보조금을 받은 기업에나 매길 수 있던 상계관세를 자의적으로 부과할 수 있게 한 조치다. 이를 근거로 미 상무부는 지난 2016년 9월 포스코의 자료 제출이 미비했다며 열연강판에 57%라는 고율의 상계관세를 부과했다.

일단 꼬투리를 잡은 미국은 본격적으로 한국 철강을 두들기고 나선다. 문제가 된 포스코산 열연강판을 빌미 삼아 한국 철강시장 전체를 흔들기 시작한 것이다. 트럼프 행정부의 속내는 지난해 4월 한국산 유정용 강관에 대한 반덤핑 판정에서 노골적으로 드러났다. 상무부는 유정용 강관에 고율의 관세를 부과하면서 포스코의 열연강판을 다시 걸고넘어졌다. 정부 보조금을 받는 등의 ‘문제 투성이’인 포스코 열연강판이 유통되는 한국 철강 시장의 가격이 완전히 왜곡됐다는 논리를 편 것이다.

한국 철강 시장에 ‘비정상’ 낙인을 찍는 데 성공한 미국 정부가 다음 제물로 한국 제조업 전체를 물고 늘어지는 게 아니냐는 우려가 나오기 시작한 것은 그즈음부터다. ‘포스코 열연강판→한국 철강 시장→한국 철강을 쓰는 모든 한국 제품’ 순으로 제재가 꼬리를 물 수 있다는 것이다. 미국 업체 팀컨의 추가 제소 소식을 전해 들은 업계에서 “올 것이 왔다”며 근심에 휩싸인 것은 이 때문이다.

업계에서는 번번이 자국 업체의 편에 선 트럼프 행정부가 이번에도 손을 들어주지 않겠느냐는 분석이 적지 않다. 앞서 22일 트럼프 대통령은 미국 태양광전지 제조업체 수니바가 국제무역위원회(ITC)에 제기한 청원을 100% 받아들였다. 수입 세탁기에 세이프가드를 발동해달라고 요청한 자국 기업 월풀의 청원도 전적으로 수용하는 결정을 내렸다. 삼성전자와 LG전자는 미국 현지에 세탁기 공장을 앞당겨 건설하며 미국 정부의 환심을 사려고 했지만 보복 조치는 피하지 못했다.

실제로 상무부가 팀컨의 주장을 받아들이면 한국 제조업체 입장에서는 최악의 선례가 될 것으로 보인다. 국내산 철강을 사용해온 모든 제조업체가 미국 통상 시스템에서 ‘잠재적 범죄자’로 등록되기 때문이다.

특히 자동차와 자동차 부품 업계에는 치명타가 될 것으로 보인다. 그렇지 않아도 한국산 자동차 수출에 민감하게 반응하는 미국이다. 미국은 무역적자의 주범으로 자동차를 지목하고 한미 자유무역협정(FTA) 개정 협상에서 미국에 수출하는 한국산 자동차에 미국산 부품을 더 많이 사용하라고 요구하고 있는 상황이다. 자동차와 자동차 부품 전반에 미국이 칼날을 들이댄다면 피해는 이전과는 비교가 안 될 정도로 커질 게 뻔하다. 자동차(147억달러)와 차부품(57억달러)만 하더라도 미국 수출액이 철강(37억달러)의 6배에 달한다.

전문가들은 추가적인 피해를 막기 위해서는 꼬리를 무는 제재의 시발점을 겨냥해 정면 대응해야 한다고 조언한다. ‘포스코산 열연제품이 유통되는 한국 철강 시장은 문제’라는 미국의 주장을 허물어야 한다는 지적이다. 한 통상법조계 관계자는 “애초에 포스코 열연강판에 상계관세가 부과된 것은 포스코가 실제 보조금을 받아서가 아니라 제대로 조사에 대응하지 못했기 때문”이라며 “포스코 제품이 실제 보조금을 받아 저가로 유통되는 것인 양 취급하는 미국의 주장은 논리적으로 맞지 않다”고 설명했다.

다만 이같이 정면돌파에 나서더라도 즉각적인 효과를 보기는 어렵다는 게 업계 중론이다. 미국의 행정법원 격인 무역법원(CIT)에 제소하더라도 판결이 나기까지는 2년 정도 걸린다. 게다가 판결이 바로잡히기 전까지 다른 제조업체들이 딴죽을 걸고 넘어질 개연성도 충분하다.