국내의 한 배터리 기업은 지난해 말 팀장급 직원이 중국 기업으로 스카우트되면서 비상이 걸렸다. 이전까지만 해도 한 명씩 옮기는 경우가 많았지만 이번에는 해당 팀장이 함께 일하던 팀원 3명과 함께 회사를 그만두면서 공백이 커졌기 때문이다. 업체 관계자는 “배터리 기술연구는 대부분 팀제로 진행되는 경우가 많다”며 “이전에는 개인한테 접촉하던 중국 기업들이 팀 전체를 스카우트해가려는 움직임도 나타나고 있다”고 말했다.

국내 기술인력들의 해외유출이 심각해지고 있다. 정보기술(IT), 반도체, 전기차 배터리 등 4차 산업혁명 주력산업을 비롯해 자동차 엔지니어, 항공기 조종사 등 다양한 산업군에서 광범위한 고급인력 쟁탈전이 글로벌 기업들 사이에서 벌어지고 있다. 이 가운데서 한국은 우수인력의 공급처로 전락하는 모습이다. 일부에서는 글로벌 산업 생태계 속에서 한국은 주요 기술인력을 키워서 공급하는 소위 ‘엔지니어 팜(farm)’이 됐다는 자조 섞인 목소리도 나오는 실정이다.

글로벌 인력 쟁탈전에서는 삼성전자(005930)라 하더라도 자유로울 수 없다. 지난해 삼성전자 소프트웨어 연구개발(R&D)센터 소속 부장급 연구원이 세계 최대 전자상거래 업체인 아마존으로 옮긴 것은 상징적인 사건이다. 량몽송(梁孟松) 전 삼성전자 부사장도 지난해 말 중국 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체인 SMIC의 최고운영책임자(COO)로 영입됐다.

특히 중국 기업들의 러브콜은 국내 고급인력들을 빨아들이는 ‘블랙홀’이 되고 있다. 중국 지리자동차를 포함한 중국 완성차 업체들은 3~4년 전부터 국내 완성차 업계에서 연구개발 인력 스카우트를 본격화했다. 업계에서는 대규모 이탈 수준은 아니라도 해마다 십수명의 인력들이 중국으로 건너가는 것으로 파악하고 있다.

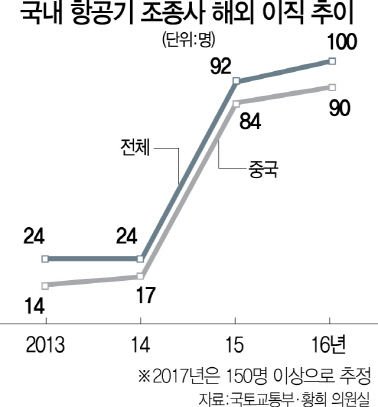

전기차 배터리는 최근 들어 중국으로의 인력유출이 심해지고 있는 분야다. 최근 중국 배터리 업계의 중심이 리튬인산철(LFP) 배터리에서 우리 기업들이 주력으로 하는 삼원계 배터리로 옮겨가면서 기술격차를 줄일 수 있는 국내 기술자 영입에 혈안이다. 중국 항공사들이 국내 민항기 조종사들을 영입해가는 규모도 해가 갈수록 오히려 확대되는 모습이다. 지난 2016년 해외로 이직한 조종사는 100명으로 이 중 90명이 중국 항공사로 옮겨갔고 지난해에도 상반기에만 90명 중 84명이 중국 기업으로 이직했다. 지난해 통틀어서는 100명 이상이 중국 항공사로 넘어갔을 것으로 추산하고 있다.

국내 고급인력들이 외국, 특히 중국으로의 이직을 결정하는 것은 무엇보다 한국과 가까운데다 국내 기업과 비교해 월등한 대우를 해주기 때문이다. 배터리 기술인력의 경우 10~15년 정도의 부장급 인력에게 연봉 3억~4억원을 제시하고 있다. 자동차 엔지니어의 경우 보통 ‘연봉 1억원+α’에 집 한 채를 준다는 조건을 내건다. 국내 기업이 제시하는 연봉 수준보다 3~4배는 많다. 아울러 한국의 지방 공장에서 일하느니 차라리 중국에서 일하는 것이 나쁠 것 없다는 얘기도 나온다. 국내 ‘유턴’이 어렵지 않다는 점도 이탈을 막지 못하는 이유 중 하나다. 실제로 3~4년 전 중국으로 이직했던 조종사들은 계약기간이 만료되고 최근 국내 저가항공사로 되돌아오고 있다.

정책적 지원도 부족했다. 기업이 해결해야 할 부분이 많지만 정부가 미래산업에 대한 인력투자를 늘려 인력 풀을 확대하는 노력이 필요했다는 지적이다. 아울러 정규직 중심의 경직된 노동시장도 해외 인력유출을 부채질하고 있다는 비판도 나온다. 업계의 한 관계자는 “배터리 업계에서는 최근 은퇴가 고민인 50대 초·중반의 기술인력들의 중국 이직이 늘고 있다”며 “5년 후 은퇴를 할 수밖에 없다면 지금 기회가 있을 때 중국에서 더 많은 돈을 받고 일하겠다는 생각”이라고 설명했다.

문제는 인재유출이 결국 국가 경쟁력 하락으로 이어진다는 점이다. 스위스 국제경영개발연구원(IMD)에 따르면 한국의 두뇌유출지수는 3.57로 조사 대상 63개국 중 54위를 기록해 인력유출이 국가경쟁력에 큰 영향을 끼치는 것으로 나타났으며 인재 경쟁력 지수 역시 100점 만점에 55.82점으로 39위를 차지해 중국(40위)과 비슷한 수준이다.

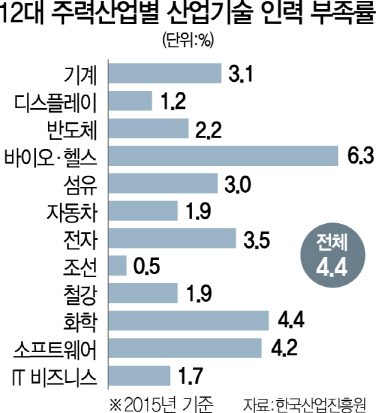

아울러 국내 대기업이 부족한 인력을 중소기업에서 다시 빼 오는 악순환이 반복되고 국내 대기업 사이의 인력 쟁탈전이 심화하면서 자원이 낭비되고 국내 산업의 근간을 흔들 수도 있다. 실제로 사상 최대 호황기를 지나고 있는 반도체 업계에서는 역설적으로 ‘뿌리산업’인 반도체 장비 업체들의 인력난이 심화하고 있다. 반도체 장비·설비 인력 부족률은 5% 안팎으로 반도체 산업 평균(1.8%)을 훨씬 넘어선 상황이다. 반도체 장비 업체의 한 관계자는 “삼성전자·SK하이닉스 그늘에 가려져 있지만 내부적으로는 사람이 없어 뽑지 못할 정도로 심각한 수준”이라며 “어렵게 뽑아도 네임 밸류가 있는 곳으로 떠나는 게 현실”이라고 토로했다.

정구민 국민대 전자공학과 교수는 “4차 산업혁명 시대에는 첨단기술의 융복합이 활발하게 이뤄지고 있는 만큼 기업과 정부가 전략적으로 ‘사람 투자’에 나설 필요가 있다”면서 “특히 단순 하드웨어 기술인력뿐 아니라 데이터를 분석해 가공하고 이를 활용할 줄 아는 인력 양성에도 적극 나서야 한다”고 조언했다.

/박성호·강도원·한재영기자 junpark@sedaily.com