김홍길 금융부장

20년의 ‘금융인’ 생활을 접고 야인으로 돌아간 황영기 전 금융투자협회장. 그가 지난 2일 ‘회한(悔恨)’이 남는다며 읊은 이임사는 많은 것을 느끼게 한다. 황 전 회장은 “반도체와 철강·조선에서는 세계 최고 기업이 나왔는데 금융에는 아직도 글로벌베스트 기업이 없다”며 “근본적 변화가 없다면 10년, 20년이 지나도 못 나올 것이다. 많이 안타깝다”고 말했다. 그가 떠나는 날까지 애처로울 정도로 우리 금융산업의 답답한 현실을 말한 이유는 무엇일까.

금융인들은 지금의 한국 금융산업이 ‘미아(迷兒)’와 다름없다고 얘기한다. 금융산업은 현 정부 출범 초기부터 ‘홀대론’이라는 말이 나올 정도로 청와대의 관심에서 밀려났다. 금융당국 수장 자리를 수개월째 찾지 못한 것은 금융에 대한 무관심을 나타낸 단편이었다. 어렵사리 최종구 위원장 체제를 꾸렸지만 6개월이 지나는 동안 ‘부가가치’를 생산하는 금융산업은 실종됐다.

금융지주 회장 연임 혼란, 채용비리, 노동이사제로 상징되는 노조의 득세…. 금융현장은 영락없는 ‘난장판’이다. 금융당국은 혼란을 수습하기는커녕 이전투구의 당사자로 전락했다. 김정태 하나금융 회장 연임 상황은 ‘촌극’을 넘어 금융당국의 ‘비극’이다. 지난 정권 초반 신제윤 전 금융위원장이 취임 직후 서울경제신문 인터뷰에서 “관치가 없으면 정치, 정치가 없으면 호가호위하는 사람들의 내치”라며 이팔성 당시 우리금융 회장을 전광석화처럼 물러나게 했던 것을 후배들은 뼈아프게 받아들여야 한다. 오죽하면 청와대의 관치 경고 직후 전직 금융위원장이 “창피해 얼굴을 못 들겠다”고 했을까.

이런 혼란은 특정인의 문제로 치부할 수 있다. 금융인들이 더 걱정하는 것은 ‘금융의 산업적 미래’를 찾을 수 없다는 점이다.

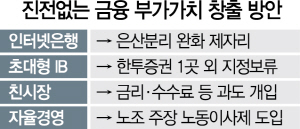

현실성은 차치하고 노무현 정부 때는 금융허브 전략이라도 발표했다. 임종룡 전 위원장이 ‘메기 역할’을 기대하며 키우려 했던 인터넷은행 육성은 답보상태다. 여당 의원 한두 명이 은산분리 완화에 반대하자 당국자들은 눈치 보기에 급급하다. 전 정권에서 “모험자본을 육성한다”며 야심 차게 내놓은 초대형 IB는 금융사들이 인가도 받지 못해 발만 구르고 있다. 당국은 대신 가산금리 규제나 카드수수료 인하 등 청와대 코드에 맞는 문제에는 칼을 휘두르는 데 주저하지 않는다.

금융사들이 당국의 공격을 방어하는 데 급급한 사이 정작 중요한 해외사업은 손을 놓고 있다. 금융권의 한 전략팀 인사는 “대통령이 신남방정책을 강조한 후 은행들이 동남아 진출에 속도를 내고 싶어한다”며 “이를 위해 추가 인수합병이 필요한데 도와줘야 할 우리 당국이 적이 돼버렸다”고 토로했다. 한 전직 고위 금융당국자는 “후배들이 ‘변양호 신드롬’에 더 빠져 있는 것 같다”며 “금융산업 경쟁력이 우간다보다 못하다는 냉소를 언제까지 들어야 할지 모르겠다”고 안타까워했다. / what@sedaily.com