미국·유럽·일본 처럼 민간업체가 인공위성 발사체를 쏘아올리는 ‘민간 우주개발 시대’가 우리나라에서도 2026년 개막한다. 또 2030년부터는 모든 중소형 위성 발사가 민간 주도로 이뤄진다.

한때 앞당겨졌던 한국형발사체 사업의 본발사 일정이 2021년으로 도로 미뤄졌으며, ‘2020년 이후’로 일정이 정해졌던 달착륙선 사업은 ‘2030년 착륙 목표’로 일정이 연기됐다. 한반도 인근을 대상으로 하는 한국형 위성항법시스템 ‘KPS’(Korea Positioning System)은 2035년 서비스 개시를 목표로 내년에 구체적인 계획이 세워진다.

국가우주위원회는 5일 위원장인 유영민 과학기술정보통신부 장관이 주재하는 가운데 제14회 회의를 열고 이런 내용을 포함한 ‘제3차 우주개발진흥기본계획안’과 ‘한국형발사체개발사업 일정 검토 및 향후 계획안’을 심의·확정했다. 이날 확정된 제3차 우주개발 진흥 기본계획은 2013년에 수립된 ‘우주개발 중장기계획’(2014∼2040) 이후 발생한 대내외 여건과 변화를 반영해 문재인 정부 5년간(2018∼2022)의 우주개발 계획과 2040년까지의 비전과 목표를 제시한 것이다.

정부는 1.5톤 실용급위성을 지구저궤도(600∼800km)에 투입할 수 있는 3단형 한국형발사체 개발에 주력할 계획이다. 비행성능 검증을 위한 시험발사체 발사는 올해 10월에 예정대로 시행할 예정이다.

2013년 수립됐던 계획과 비교하면, 3단형 발사체 1차 본발사 일정은 2021년 2월로 14개월 미뤄졌고, 2차 본발사 일정은 2021년 10월로 16개월 미뤄졌다. 발사 일정 조정에 따라 사업기간도 2022년 3월까지로 1년 연장됐다.

일정 연기의 직접 요인은 추진제탱크 제작업체가 2015년 4월에 사업을 포기하고 2016년 9월에야 신규업체가 선정되는 등 곡절로 추진제탱크의 납품이 18개월 지연되고 시험발사가 10개월 연기됐기 때문이다. 정부는 원래 2011년 현재와 비슷한 우주발사체 개발 일정을 내놨다가 박근혜 전 대통령이 취임한 2013년에 발사 일정을 약 1년씩 앞당긴다고 발표했으나. 이번에 다시 일정을 ‘원위치’ 시켰다.

정부는 올해 10월 예정인 1차 시험발사 실패시 동일한 형태의 추가 시험발사체를 구성해 2019년 10월에 재발사한다는 실패를 대비한 계획도 세웠다. 이에 따라 1차 시험발사가 단번에 성공하면 2021년에 예정대로 3단형 발사체 본발사를 추진하게 된다. 그러나 시험발사 실패로 추가발사를 할 경우 본발사와 우주발사체사업 기간은 각각 4개월 추가 연장된다.

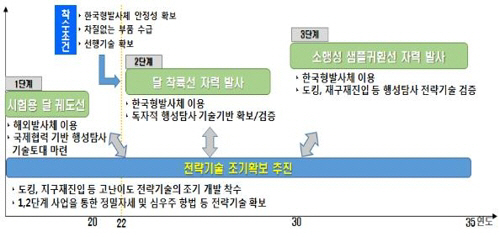

정부는 한국형발사체 사업을 성공시킨 후 성능개량을 위한 후속 연구개발(R&D) 프로그램 운영과 물량공급 등을 통해 민간 양산체계의 구축을 유도한다는 방침이다. 이를 통해 2026년부터 민간 발사서비스를 개시하고 2030년부터는 모든 중·소형위성 발사서비스를 민간주도로 제공한다는 계획이다.

정부는 한국형발사체 완성 이후 우선 500kg 이하 위성발사가 가능한 소형발사체에 이를 적용하는 R&D를 2025∼2030년에 집중적으로 한다는 계획이다. 2030∼40년에는 3톤급 정지궤도위성 발사가 가능한 대형발사체로 확장하겠다는 구상을 세웠다.

정부는 또 현재 추진 중인 달탐사 1단계(달궤도선) 사업을 2020년까지 성공적으로 완수하고, 한국형발사체를 이용한 달탐사 2단계(달착륙선) 사업은 2030년을 목표로 추진키로 했다. 정부는 달착륙선 사업을 조기에 개시할 수 있도록 2019년부터 임무분석, 기술수준 검토 등을 위한 사전기획에 착수키로 했다.

달착륙선 성공 후에는 2035년을 목표로 ‘소행성에서 귀환 성공’ 프로젝트를 추진키로 했다. 이는 예전 계획에서 달착륙선 성공 후 차기 목표가 ‘달에서 귀환 성공’으로 잡혀 있었던 것보다 목표 설정이 더 진전된 것이다.

전략기술의 조기확보를 위해 고난도 기술인 지구재진입·도킹 기술은 2021년부터 개발에 착수한다.

정부는 한반도 인근을 대상으로 하는 한국형 위성항법시스템 ‘KPS’(Korea Positioning System)를 구축해 2035년부터 서비스를 제공한다는 목표를 추진키로 했다. 이 시스템은 4차 산업혁명 시대의 성장동력 기반인 위치·시각정보를 안정적으로 확보하기 위한 기술이다.

이는 구축 후 서비스까지 장기간이 소요되고 막대한 예산이 필요할 뿐만 아니라 기술개발, 주파수확보, 위성운용, 칩 생산, 기기 보급 등이 국제적 협력을 통해 이뤄져야만 하는 초대형 사업이다. 정부는 올해는 일단 전문가 중심의 ‘예비추진단’을 만들어 위성항법 기반 산업·서비스 고도화 효과 분석, 기술수준·소요재원, 국제협력 방안 등을 검토키로 했다.

정부는 내년까지 구체적 KPS 구축전략을 마련하고 2020년부터는 지상시험장구축, 탑재체 기술개발, 주파수 확보 등을 목표로 본사업에 착수한다는 계획이다.

정부는 재난·재해 등 국가위기, 해양·환경·농수산 등 공공활용, 통신·항법 등 4차 산업혁명 기반 서비스, 한반도 정밀 감시 등 4대 위성 서비스를 중심으로 국가위성의 활용도를 높여 나갈 계획이다.

지금은 정밀감시 위주로 다목적실용위성을 활용한 위성서비스가 제공되고 있으나, 앞으로는 수요별로 특화한 위성 개발과 활용으로 맞춤형 서비스를 제공한다는 계획이다.

정부는 초소형위성을 활용한 국가위기 대응 서비스 체계를 2022년까지 구축키로 했다. 현재 촬영주기(24시간+α)를 대폭 단축해 약 1시간 단위 관측으로 재난·재해 서비스를 제공함으로써 국가위기에 효율적으로 대응하겠다는 것이다. /장아람인턴기자 ram1014@sedaily.com