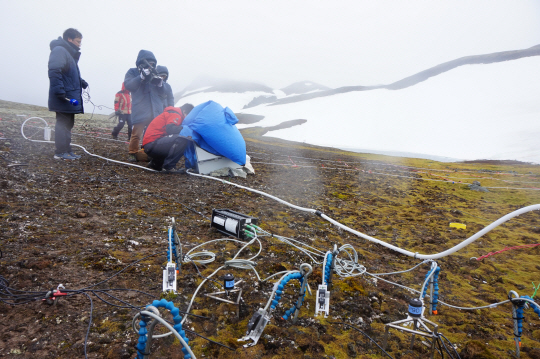

지난 1월27일(현지시간) 남극 킹조지섬 세종과학기지에서 남서쪽으로 4㎞ 떨어진 KGL1포인트. 불과 수십년 전에 빙하가 자리 잡았었던 이 지역은 지구온난화로 새로운 땅이 드러났다. 채남이·김민철 연구팀이 매서운 동토(冬土)의 바람에 맞서며 이곳을 찾은 것도 이 때문이다. 연구팀은 빙하가 사라진 이곳에서 이산화탄소 방출량에는 어떤 변화가 있는지 측정하고 새로운 생명체들의 천이(遷移)가 일어나고 있는지 등을 관찰했다. 채 박사는 “극지에서 10년당 섭씨 0.6도씩 기온이 오르고 있어 이에 따른 환경변화를 관측하고 데이터화하는 과정은 매우 중요하다”고 설명했다. 이날 이들이 채집한 데이터는 곧바로 세종과학기지의 ‘안토스(ANTOS, 남극 연안·육상관측 시스템)’로 옮겨졌다.

한국의 세종과학기지가 2009년 세계기상기구(WMO)의 지구대기감시 프로그램의 지역급 관측소 지정과 2010년 남극 특별보호구역 관리자 지정과 더불어 안토스 프로젝트를 통해 남극 과학연구에서 주도권을 쥐려는 이유는 무엇일까. “주요 국가들이 남극에 기지를 세우는 근본적인 이유가 무엇이냐”는 취재진의 질문에 대한 윤호일 극지연구소장의 말에 해답이 있다. 윤 소장은 “남극에서의 과학활동 순위는 훗날 남극 영유권 확보와 자원개발 순위로 평행 이동하게 될 것”이라며 “현재 남극은 누구의 땅도 아니지만 선진국들이 막대한 자금을 투입해 대규모 기지를 짓는 근본적인 이유”라고 설명했다. 홍순규 남극 세종과학기지 대장도 “단순히 데이터를 제공하는 기지에 그치지 말고 데이터를 관리하게 되면 남극에서의 의사결정에서 한국을 빼놓을 수 없게 될 것”이라고 귀띔했다.

과학연구 성과가 남극의 주도권과 직결돼 있기 때문에 남극에 기지를 가진 29개국은 ‘최초’라는 타이틀에 민감하다. 지난해 7월 남극대륙에서 서울 10배 크기의 거대 빙붕 ‘라르센 C’가 떨어져 나오자 미국과 영국·독일 등이 현장으로 달려가 연구를 시작한 것이 대표적인 사례다. 한국도 뒤지지 않기 위해 미국 연구팀과 함께 연구 경합에 뛰어들기로 결정했다. 윤 소장은 “미국과 영국 등 선진국에서는 ‘최초’ ‘최고’가 아니면 연구비 지원을 받기 어렵다”며 “각국 정부가 그만큼 남극 내에서 치열하게 연구경쟁을 벌이는 이유는 남극을 미래 경제영토로 보고 주도권을 사수하기 위함”이라고 설명했다.

최근 들어 각국 정부의 움직임도 바빠지고 있다. 지난달 23일 김영춘 해양수산부 장관이 장관급으로는 30년 만에 남극 세종과학기지를 방문한 것도 남극에 대한 한국 정부의 관심을 대외적으로 알리는 목적이 컸다. 김 장관이 남극을 떠난 지 3일 뒤에는 중국 정부의 고위인사 일행이 세종과학기지를 방문했다. 이들은 세종기지를 방문해 새로 증축한 연구동을 자세히 살펴보고 한국의 남극 지원 예산 등을 물었다. 경쟁국의 현황을 살피고 중국 내부에서도 충분한 지원을 이끌어내기 위한 포석이다. 중국 정부의 남극 지원 수준이 어떠냐는 취재진의 질문에 쑨유롱 중국 장성기지 대장은 “상당히 많은 지원이 이뤄지고 있다”며 “내년에 1.5m 두께의 얼음을 깰 수 있고 20㎝의 눈을 뚫고 나갈 수 있는 쇄빙선이 나온다”고 자신 있게 말했다.

남극 영유권을 인정하지 않는 남극조약이 체결됐음에도 영국과 일부 중남미국가들은 지금도 남극 영유권을 주장하는 강공을 펴기도 한다. 또 미국과 영국, 칠레와 일본 등은 자국 군대가 관여하고 있다는 점이 중요한 포인트다. 남극 최대 규모의 기지를 보유한 미국의 맥머도 기지와 칠레 프레이 기지는 공군이 지원하며 영국과 일본은 해군이 지원한다.

아직 남극대륙에 기지가 없는 국가들도 남극 진출에 속도를 내고 있다. 실제로 지난달 28일에는 터키 환경도시부 관계자가 세종과학기지를 방문했다. 아직 기지가 없는 터키가 남극조약협의당사국회의(ATCM) 가입국이 되려면 남극을 최소 세 번 방문하고 터키 내에서 남극 환경에 관한 법률을 제정해야 하는데 세종과학기지를 롤모델로 삼기 위해서다. 에다 바야르 터키 환경도시부 전문위원은 “터키는 재작년에 이어 두 번째로 남극을 방문하며 극지 선진국들과의 과학적 협력을 원한다”며 “아직 터키 내에 남극 관련 법률이 제정되지 않아 세종기지에서 한국의 상황을 배우기 위해 방문하게 됐다”고 말했다.

1988년 쇄빙선이 없었던 한국이 갈 수 있었던 지구 남쪽 끝은 남극 본토가 아닌 남극 최북단의 섬 ‘킹조지섬’이었다. 이후 아라온호가 건조되면서 한국은 2014년 남극대륙 연안에 장보고기지를 건설하는 데까지 성공했다. 앞으로 극지 연구 분야에서 한국의 과제는 남극점에 도달하는 것이다. 김영춘 장관은 남극 현지에서 취재진에게 “남극에서의 연구능력이 남극에 대한 한국의 영토권과 영향력을 주장할 수 있는 근거가 된다”며 “앞으로 30년 동안 한국이 극지 연구에 매진해 성과를 낼 수 있도록 제2쇄빙선 건조 등을 적극적으로 지원할 것”이라고 강조했다. /남극 세종과학기지=강광우기자 pressk@sedaily.com