정부가 오는 2022년까지 섬유업종 전용 스마트공장을 개발한다. 이를 통해 24년 만에 모국인 독일에서 맞춤형 ‘스피드 팩토리’를 가동한 아디다스의 성공 사례를 한국에서 구현하겠다는 게 정부의 복안이다. 인력수요를 크게 줄인 한국형 스마트공장이 개발될 경우 중국과 동남아로 나갔던 섬유산업이 국내로 돌아올 여건도 마련될 것으로 전망된다.

7일 산업통상자원부에 따르면 산업부는 올해부터 이 같은 내용을 골자로 한 ‘섬유패션 제조혁신 선도사업’을 민관 합동으로 추진한다. 올해 책정된 예산은 30억원가량으로 2022년까지 예산과 민간기업의 투자를 합해 140억원이 쓰일 예정이다. 참여 민간기업을 선정하기 위한 공고도 이달 시행된다.

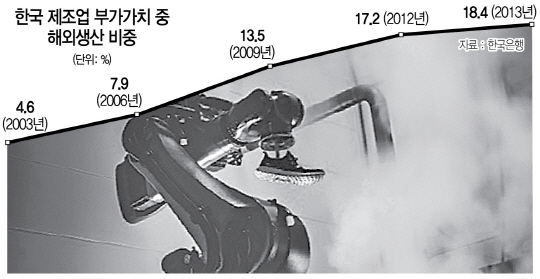

산업부가 이처럼 이례적으로 섬유산업 전용 스마트공장 모델 개발에 나선 것은 그만큼 이 업종에서의 국외 투자유출이 심각하기 때문이다. 한국은행에 따르면 지난 2013년 기준 한국 제조업 부가가치 중 해외생산이 차지하는 비중은 18.4%로 2003년(4.6%) 대비 네 배 증가했다. 이중 섬유패션산업의 해외투자 비중은 9.2%가량으로 전자부품과 자동차에 이은 세 번째 규모를 자랑한다.

실제로 업종별 국내외 자본스톡을 비교해보면 섬유산업의 투자유출은 압도적이다. 통계청과 한국수출입은행에 따르면 2015년 기준 ‘가죽·가방 및 신발’ 제조업종의 국내 자본스톡 대비 해외 자본스톡 비율은 151%에 달한다. 쉽게 말해 한 기업이 해외에서 벌어들이는 돈이 국내에서 벌어들이는 돈의 1.5배라는 것이다. 섬유업종 전체로 놓고 봐도 이 비율은 39%로 우리 대기업의 해외생산 규모가 큰 전자(31%)나 자동차(28%)보다도 훌쩍 높은 수준이다.

가장 큰 원인은 높은 인건비다. 기본적으로 섬유산업은 노동집약적이기 때문에 인건비가 싼 중국이나 동남아 등지로 공장을 옮긴 것이다. 문제는 이 때문에 국내에서 일자리가 빠른 속도로 줄었다는 점이다.

4차 산업혁명에 발맞춰 산업부가 섬유 업종에 특화된 스마트공장을 개발하려는 것도 이 때문이다. 이미 섬유산업이 3D프린터 개발 등으로 노동집약산업에서 첨단산업으로 빠르게 변하고 있다. 대표적인 사례가 지난해 24년 만에 모국인 독일에 ‘스피드팩토리’를 세운 아디다스다. 로봇이 원단을 재단하면 3D프린터가 부속품을 제작, 조립해 고객의 실시간 수요에 맞춤형 생산제품을 내놓는다.

하지만 우리 섬유산업은 여전히 뒤떨어져 있다. 지난해 기준 전체 섬유 기업 2,845개 중에서 낮은 단계의 스마트공장이라도 구축한 기업은 87개(3%)에 불과하다. 정부는 우선 신발산업에서 성공을 거둔 뒤 이를 전체 섬유산업으로 확산시키겠다는 방침이다.

산업부 관계자는 “해외 신발 공장의 국내 유턴을 위해 최대 걸림돌인 재봉 숙련공 부족 문제를 근본적으로 해결하기 위한 것”이라며 “이를 전체 섬유산업에까지 확장시켜 저임금 국가에 소재한 의류 생산 공장 등을 국내로 유턴시키도록 하겠다”고 말했다. /세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com