실제 소득은 최저임금을 웃돌지만 제도의 맹점 때문에 ‘최저임금도 못 받는 근로자’로 분류되는 사람이 63만명에 이르는 것으로 나타났다. 기업 입장에서는 급여를 넉넉히 주는데도 범법자로 몰리는 경영주가 적지 않다는 얘기다. 제도가 현실을 왜곡하는 대표적 사례라는 지적이 나온다.

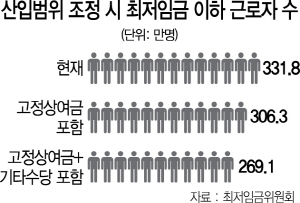

19일 한국노동연구원이 최저임금위원회에 제출한 ‘최저임금 제도 개선 논의를 위한 기초연구’ 보고서에 따르면 지난 2016년 고용형태별 근로실태조사 기준으로 급여가 올해 최저임금(시급 7,530원)을 밑도는 근로자는 331만8,000명이다.

하지만 최저임금 산입범위에 고정상여금과 기타수당을 포함할 경우 이 숫자는 269만1,000명으로 줄어드는 것으로 나타났다. 최저임금 근로자 중 실제로는 최저임금 이상을 버는 근로자가 62만7,000명(18.9%)이라는 뜻이다. 이 가운데는 최저임금의 2배(월 315만원) 이상을 받는 사람도 8만6,000명이나 됐다. 우리나라 최저임금법은 최저임금을 계산할 때 기본급여와 매달 지급하는 직무수당 등만 산입하도록 하고 있다. 이 때문에 한 달에 기본급 150만원, 상여금 150만원 등 총 300만원을 받는 근로자도 최저임금 위반 대상이 된다.

‘제도가 만든 최저임금 근로자’ 62만7,000명을 사업체 규모별로 분류하면 30인 미만 사업장이 34만명에 이르렀다. 전체의 54.2% 수준이다. 구체적으로는 5인 미만 15만5,000명, 5~9인 6만3,000명, 10~29인 12만2,000명 등이다. 바꿔 말하면 산입범위 확대 등 제도 개선만 이뤄져도 영세업체들이 최저임금 인상에 따른 부담을 적지 않게 덜 수 있다는 얘기다.

한국의 최저임금 산입범위는 해외 국가들과 비교해도 좁은 편이다. 노동연구원 분석 결과 주요 30개국 중 상여금을 최저임금 산입범위에 포함하는 나라는 15개국(50%)이다. 다른 대부분의 나라가 상여금을 ‘무늬만 기본급’처럼 주는 한국과 달리 성과와 연동해 지급하는 것을 고려하면 이 숫자도 과소평가된 것이라는 지적이 나온다. 주거·식사·보육시설이용권 등 각종 현물급여를 최저임금에 포함하는 나라도 적지 않다. 프랑스·호주·그리스·뉴질랜드·대만 등이다. 영국과 아일랜드는 ‘팁’ 형식의 소득도 최저임금에 넣고 있다.

전문가들은 한국의 협소한 최저임금 산입범위가 세계적인 기준에 맞지 않는 것은 물론 그 자체로 비상식적이라고 지적한다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “최저임금은 근로자들의 생활을 어느 정도 이상으로 보장하기 위한 제도”라며 “그렇다면 근로자가 소정의 근로에 대한 대가로 받고 생활에 실제 사용하는 급여라면 형식과 이름에 상관없이 최저임금 산입범위에 넣는 것이 상식적”이라고 지적했다.

물론 오늘날의 혼란을 기업들이 자초한 측면도 없지는 않다. 분기 혹은 격월로 지급할 뿐 성격은 기본급여나 다름없는 상여금과 수당을 ‘조삼모사’식으로 지급해 임금체계를 복잡하게 만든 것이 기업이기 때문이다. 기업들도 불필요한 상여금과 수당은 기본급여에 포함하는 식으로 임금체계를 정비할 필요가 있다는 얘기다. 하지만 최저임금 인상 이후 본격화된 임금체계 정비 노력을 ‘꼼수’라고 비판하는 목소리 때문에 기업들은 이러지도 저러지도 못하는 상황이다.

정부도 협소한 최저임금 산입범위가 일으키는 문제를 인식하고는 있다. 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 6일 국회 대정부질문에서 “최저임금 산입범위는 개선이 필요하다”고 말했다. 하지만 산입범위 확대 등 제도 개선을 협의하는 최저임금위원회의 논의는 노동계의 반발로 몇개월째 제자리걸음이다. 노동계는 제도 개선 필요성을 언급한 어수봉 최저임금위원장의 사퇴까지 요구하는 실정이다. 최저임금위원회는 20일 제3차 전원회의를 열어 제도 개선 논의를 이어나갈 계획이다.

/세종=서민준기자 morandol@sedaily.com