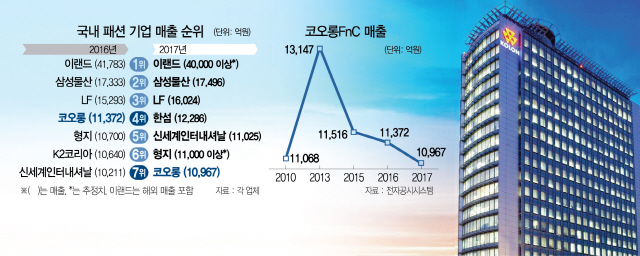

삼성물산(028260)·LF(093050)·이랜드와 더불어 패션 기업 ‘빅4’ 였던 코오롱FnC가 지난해 7위로 주저앉았다. 대신 한섬과 신세계인터내셔날(SI)이 순위권으로 부상했다. 코오롱FnC는 아웃도어 시장의 축소에 따라 주력 브랜드인 코오롱스포츠가 반타작을 하면서 곤두박질쳤다. 반면 한섬은 SK네트웍스 패션사업부 인수로 볼륨을 키워 무서운 강자로 떠올랐다. 정유경 총괄사장이 이끄는 SI도 신흥 강자로 부상하는 등 패션업계에 지각변동이 일고 있다.

19일 업계에 따르면 지난해 코오롱FnC의 매출은 1조 원을 겨우 넘긴 1조 967억 원을 기록했다. 이는 지난 2010년 1조 클럽에 첫 가입할 당시 매출(1조 1,068억 원) 보다도 낮은 수치다. 코오롱FnC는 2013년 1조 3,147억 원으로 고점을 찍고 4년 연속 매년 내리막길을 걷고 있다. 이를 두고 업계에서는 코오롱FnC가 사업구조를 다변화하지 않고 코오롱스포츠에만 매달린 단순한 포트폴리오를 그대로 가져온 것이 패인이라는 분석을 내놓고 있다. 한 때 연 매출액만 5,000억 원 이상이었던 코오롱스포츠는 최근 몇 년 간 아웃도어의 침체로 지난해 3,000억~4,000억 원 수준에 그쳐 성장 동력을 잃었다.

업계 관계자는 “다른 아웃도어 경쟁사들이 트렌드 변화에 민감하게 반응하며 기능성 제품을 줄이고 라이프스타일을 강조하며 시티웨어의 비중을 늘리는 동안 유독 코오롱스포츠만 안주했다”며 “디자인 역시 시장의 흐름에 따라가기는 커녕 과감하고 부담스러운 디자인으로 ‘실험적’이라는 평가를 받아 위태위태 했다”고 전했다.

심지어 스포츠 브랜드 헤드의 존재감은 거의 사라진 상태다. 석정혜 디자이너가 떠난 ‘왕년의 효녀’ 쿠론 핸드백 역시 예전같지 않다. 과거에 인수한 브랜드 슈콤마보니와 럭키슈에뜨는 그나마 잘 되고 있지만 대중성이 떨어져 메가브랜드로의 성장은 쉽지 않다. 노후한 골프브랜드 엘로드를 접고 젊은 감각의 ‘왁’을 출시했지만 사세가 기울어 ‘총알’이 부족한 탓에 왁을 띄우기 위한 마케팅 여력도 없는 상태라는 게 안팎의 얘기다.

코오롱FnC가 혁신하지 않고 느린 걸음을 걷고 있는 사이 패션업계는 환골탈태하는 모습이다. 다양한 브랜드 인수로 포트폴리오를 확대해 패션기업 강자의 자리를 굳히는가 하면 리빙 소품 등 라이프스타일 브랜드를 키우거나 식음료 사업을 통해 라이프스타일 기업으로 거듭나고 있다.

타임, 마인 등 고가의 로컬 브랜드로 경쟁력을 갖춘 한섬은 SK네트웍스 패션부문을 인수하면서 2016년 7,120억 원이었던 매출액이 지난해 1조 2,286억 원을 기록하며 단숨에 1조 클럽에 이름을 올렸다. 경쟁업체 관계자는 “한섬은 로컬·수입 브랜드는 물론 인수한 디자이너 브랜드 스티브앤요니까지 해외에서 이미지가 탄탄하다”며 “덱케, 더캐시미어, 래트바이티 등 패션시장이 어려운 상황에도 매년 신규 브랜드를 론칭하며 한섬 파워를 키워가고 있다”고 평가했다.

SI 역시 2016년 1조 211억 원에서 지난해 8% 증가한 1조 1,025억 매출을 기록하며 승승장구 중이다. 꺼져가던 스튜디오 톰보이를 2011년 인수해 지난해 여성복 브랜드 보브와 함께 1,000억 원대 메가브랜드로 키웠으며, 리빙브랜드 자주 역시 SI에서 20% 비중을 차지할 정도로 성장했다. 아울러 화장품 사업 5년 만에 흑자 전환하는 쾌거도 이뤘다.

LF는 패션에서 라이프스타일로 사업 영역을 확장해 LF푸드를 통해 식음료 분야에도 진출하는 등 기업의 성격까지 탈바꿈시키고 있다. 이로써 지난해 매출 1조6,024억 원을 올려 전년 대비 4.8% 신장했다./심희정·변수연기자 yvette@sedaily.com