“지난 2016년 미 상무부가 남용한 ‘불리한 가용정보(AFA)’ 조항을 세계무역기구(WTO)에 제소했다면 결과는 달라졌을 것입니다.”

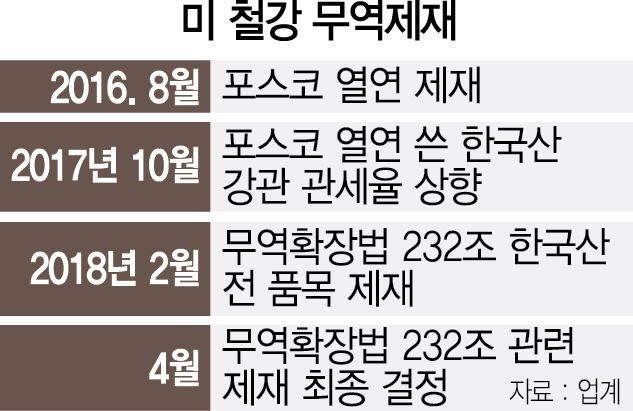

19일 업계 고위관계자는 국정농단 사태로 청와대가 비어 있던 2016년을 미국의 무역보복이 들불처럼 번진 ‘티핑포인트’라고 강조했다. 2015년 미국은 관세법을 개정해 자의적 해석으로 무거운 관세를 매길 수 있는 AFA의 길을 열고 2016년 8월 포스코의 열연강판이 보조금을 받았다는 결론을 냈다. 당시 산업통상자원부는 업계와 이를 WTO에 제소하기 위한 실무작업을 마무리했다. 하지만 빈 청와대를 대신해 외교적 마찰을 감수할 경제부처 수장은 없었다. 특히 새 청와대는 WTO 분쟁을 극도로 경계했다. 산업부가 중국의 사드 보복을 WTO에 제소한다는 발표 직전에 청와대가 브레이크를 건 것이 대표적인 예다. 우리가 대외용 칼을 내려놓은 지난해 미 상무부는 포스코 제품을 쓴 한국산 강관에 무더기로 반덤핑관세를 매겼다. 한 통상전문가는 “(제재에 대해 아무 말이 없으면) 받아들인다는 의미가 될 수 있다”고 총평했다.

통상계와 업계는 이 같은 ‘착한 한국’이 모든 철강재에 최대 53%의 관세를 부과(무역확장법 232조)하는 사상 최악의 통상재앙으로 이어졌다고 지적했다. 이날 정부가 밝힌 “232조 조사는 정치외교적 관점보다 산업적 고려에 따라 이뤄지고 있다”는 대목은 더 뼈아프다. 2년간 이어진 미국의 무역보복 논리를 깨뜨리지 못했다는 것이다.

미국은 이번 무역확장법에도 2016년 이후 이어진 논리를 그대로 담았다. “미국 철강업은 직간접적으로 보조금을 받은 국가들이 낮은 가격으로 밀어내는 철강에 침식당하고 있다”고 보고서에 적시했다. “한국과 중국 등은 정부가 자국 제품이 시장에서 우위를 선점할 수 있도록 규제와 다른 지원들을 최대한(as much as) 하고 있다”는 업체들의 증언도 그대로다. 최대 제재 대상 국가로 한국을 비롯해 일본과 호주·멕시코·대만 등의 우방을 꼽았지만 정작 한국만 제재 대상에 포함됐다. 정부는 무역확장법 결과가 나오기 이틀 전에야 AFA를 WTO에 제소했다. 정부 관계자는 “당시 실무와 통상부서 간 의견차이가 있었다”고 말했다.