서울에 있는 한 특성화고등학교를 올해 졸업한 김모(19)씨는 최근 한 요식업체에 취업했다. 학교에서 배운 기계 설계·제도 등의 기술을 살리기 위한 일자리도 알아봤지만 상황이 여의치 않았다. 전공을 살릴 수 있을 법한 회사는 취업 기회를 제공하지 않았고, 와서 일하라는 업체는 처우가 마음에 들지 않았다. 특성화고 특별전형으로 전문대학이나 4년제 대학으로 진학할까 하는 생각도 잠시 했었지만 마음을 접었다. 김씨는 “요즘같이 취업이 힘든 시기에 공부를 더 한다고 해도 원하는 일을 할 수 있을 것이라는 보장이 어디있나”라며 “중소기업에서 고용이 불안정한 상태로 힘들게 일하느니 차라리 좀 더 편하고 재미있는 일을 해야겠다 싶었다”고 전했다.

특성화고 신규 졸업생 가운데 취업자가 차지하는 비중이 지난해 처음으로 50%를 돌파하며 사상최대치를 기록했다. 반면 전문대학과 4년제 대학 등 상급학교로의 진학률은 역대최저치로 주저앉았다. 대학을 나와도 원하는 일자리를 갖기 힘든 고용 시장의 상황이 수년간 이어지면서 졸업생이 진학보다는 취업이라는 실리를 택하고 있는 것으로 풀이된다.

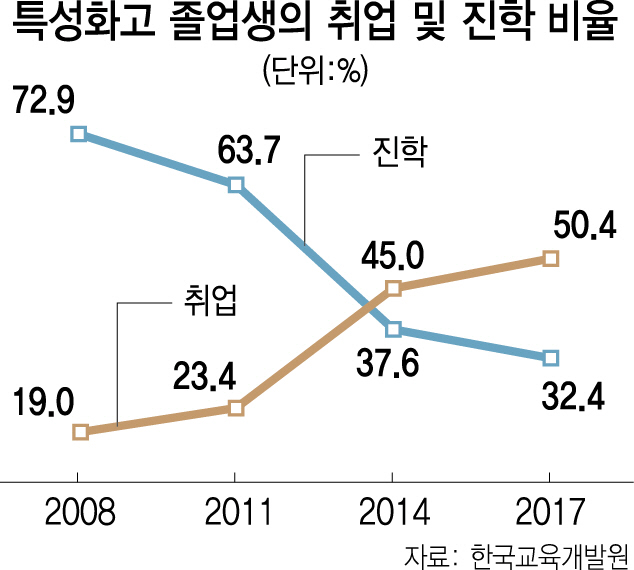

25일 한국노동연구원과 한국교육개발원에 따르면 지난해 특성화고 전체 졸업자 9만5,131명 가운데 취업한 이는 4만7,946명으로 비율은 50.4%를 기록했다. 전문대 및 4년제 대학 등으로의 진학자는 3만839명으로 전체 졸업자 중 32.4%를 차지했다. 지난 10년의 추이를 살펴보면 취업자 비율은 우상향, 진학자 비중은 우하향 그래프를 그리고 있다. 특성화고가 취업을 목적으로 하는 교육을 제공하고 있다는 점을 감안하면 취업률 확대는 긍정적인 평가가 가능하다. 제자리를 잡아가고 있는 셈이다.

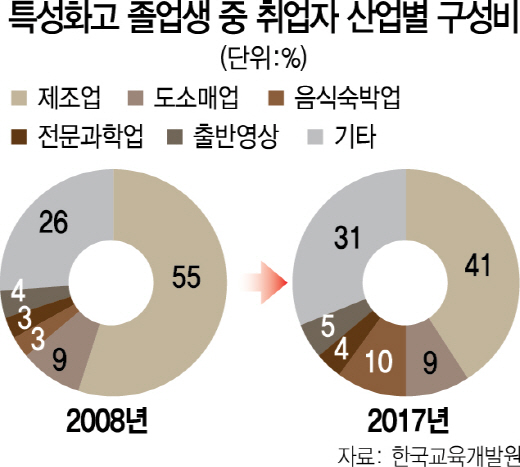

문제는 일자리의 질이 낮아지고 있다는 점이다. 우선 상대적으로 양질의 일자리를 제공하는 제조업 취업자 비중이 지속적으로 줄어들고 있다. 2008년 55%였던 전문계고(현 특성화고) 신규 졸업생 중 제조업 취업자 비중은 전문계고가 마지막으로 졸업생을 배출한 2013년 50%로 떨어졌고 지난해는 41%까지 낮아졌다. 반면 음식숙박업 취업자 비율은 2008년 3%대에서 꾸준히 증가해 2017년 10%에 달했다. 같은 기간 △기능원 및 관련기능종사자 △장치·기계조작 및 조립종사자 등 제조업 관련 직종 취업자 비중은 적어졌고 사무·서비스·판매 종사자 비율은 커졌다. 노동연구원에 따르면 제조업은 근로계약 기간이 1년 이상인 상용직(72.8%)이 대부분인 반면, 음식숙박업은 임시·일용직이 77.6%를 차지한다.

김종욱 노동연구원 동향분석실 연구원은 “비인문계고 졸업생들은 취업을 목적으로 하는 교육을 이수했다는 측면에서 향후 이들의 노동시장 진입을 더욱 면밀히 관찰할 필요가 있다”며 “다만 비인문계고 신규 졸업생들의 음식숙박업 취업 비중 증가가 고용의 질 측면에서 크게 바람직한 현상은 아니라고 본다”고 지적했다. /세종=임지훈기자 jhlim@sedaily.com