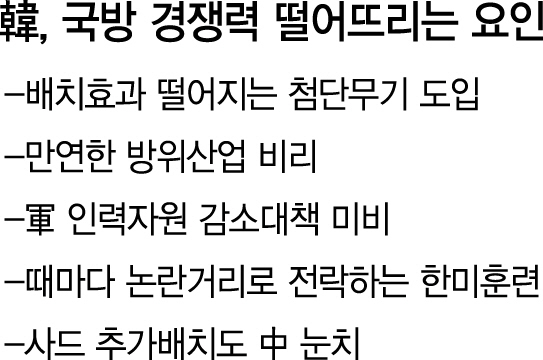

올해 한국의 국방예산은 43조1,581억원이다. 전년 대비 증가율이 7.0%로 지난 2009년 이후 9년 만에 최대 폭으로 증가했다. 한반도 안보 상황의 엄중함 때문이다. 하지만 국방예산 증액에도 불구하고 한반도 주변 강대국들의 군사력 증대 경쟁에서 한국이 크게 뒤처지고 있다는 지적은 여전하다. 예산의 절대 규모만을 탓하는 게 아니다. 한 국방 당국자는 “북한은 핵전력을 나날이 구축해가고 있는데 우리는 재래식 전력조차도 인력이나 치장물자가 충분한지 걱정이 된다”고 하소연했다. 미국이나 중국·일본의 국방비와 절대 규모 경쟁은 현실적으로 안 되더라도 ‘확보된 예산’조차도 제대로 사용되지 못하고 있다는 지적이다. 지난 국회에서 국방예산이 사병 월급을 올리는 데 지나치게 사용된다는 지적이 나왔던 것 역시 이와 무관하지 않다. 군 첨단화와 선진화, 대응능력 강화 등에 치밀하고 똘똘하게 사용돼야 하지만 국방예산이 허투루 사용되는 경우가 너무 많은 탓이다.

우선 뚜껑이 열렸다 하면 ‘아연실색’이란 말이 절로 나오는 방위산업 비리가 한국군의 경쟁력과 국방 예산을 좀 먹는 주범이다. 예를 들어 지난 2월 감사원이 국산 무기 ‘천궁(天弓)’ 양산 과정의 비리 백태를 공개했는데, 이는 그다지 특별한 사례가 아니라는 게 관계자들의 지적이다. 감사원에 따르면 방위사업청 직원들은 방산업체에 가족 취업 청탁, 향응 제공 요구 등 을 통해 부정한 이득을 취하고, 그 대가로 해당 방산업체에는 실제 소요액보다 더 많은 예산을 방산업체에 집행했다. 국산 무기 첨단화와 예산 절감에 앞장서야 할 방사청 직원들이 국민 혈세로 장난질을 한 셈이다. 문제는 유사한 사례를 찾는 게 결코 어렵지 않다는 점이다. 한반도를 둘러싸고 군사력 경쟁이 치열해지고 있다는 점에서 보면 방산비리야 말로 진정한 ‘내부의 적’인 셈이다. 이 때문에 국방부는 방산 비리 근절을 위한 근원적인 대책 마련을 국방개혁 2.0의 주요 과제 중 하나로 설정하기도 했다. 하지만 워낙 고질적이어서 단기간에 해결 될 지는 미지수다.

또 다른 문제는 절대적인 군 인력자원 감소와 숙련병 부족 문제다. ‘저출산·고령화’라는 인구구조적인 문제로 징집할 청년의 수가 줄어드는 마당에 복무기간이 18개월 수준으로 단축 될 것으로 예상되고 있다. 정부는 현재 62만명 수준인 병력 규모(상비병 기준)를 중장기적으로 50만명 수준까지 감축하는 밑그림도 그려놓고 있다. 감소된 병력 규모는 로봇·드론 등 무인체계 도입, 사병 장비의 첨단화, 기갑·포병전력 고도화 등을 통해 보완하겠다는 것이다. 하지만 절대우위의 장비·인력을 지닌 미군조차 십수 년째 이라크전을 종결짓지 못하고 게릴라 수준의 반군에 고전하고 있다. 따라서 우리 군이 약간의 장비와 기술력 우위를 바탕으로 120만명이 넘는 북한군을 쉽게 제압할 것이라는 기대하기는 쉽지 않다. 이에 대해 국방부 관계자는 “군 복무 기간을 줄이더라도 숙련병 부족 문제는 생기지 않을 것”이라며 “군 복무 기간 감축과 함께 숙련 교육 과정도 체계적으로 바꿀 것”이라고 설명했다.

도널드 트럼프 행정부가 주도하고 있는 새로운 세력 경쟁의 흐름을 한국이 제대로 읽지 못한다는 지적도 있다. 한미 군사연합훈련을 북 무력도발 억지력에서 더 나아가 지정학적 힘의 균형이라는 큰 틀에서 봐야 하지만 때만 되면 축소·중단 등의 논란이 국내에서 되풀이 되며 한미동맹에 균열을 내고 있기 때문이다. 전봉근 국립외교원 교수는 “트럼프식 ‘원칙적 현실주의’는 매우 경직된 동맹 정책과 세력 경쟁을 초래할 것이므로 오히려 전쟁의 위험성을 고조시킬 우려가 있다”며 “특히 미중 간 경직된 세력 경쟁이 인도·태평양 전역에 걸쳐 진행될 것으로 전망되는데 이 세력 경쟁의 단층선이 한반도를 통과하고 있어 한반도가 강대국 세력 경쟁의 소용돌이와 전쟁 위기에 빠질 가능성이 높다”고 우려했다.

/민병권·정영현·박효정기자 newsroom@sedaily.com