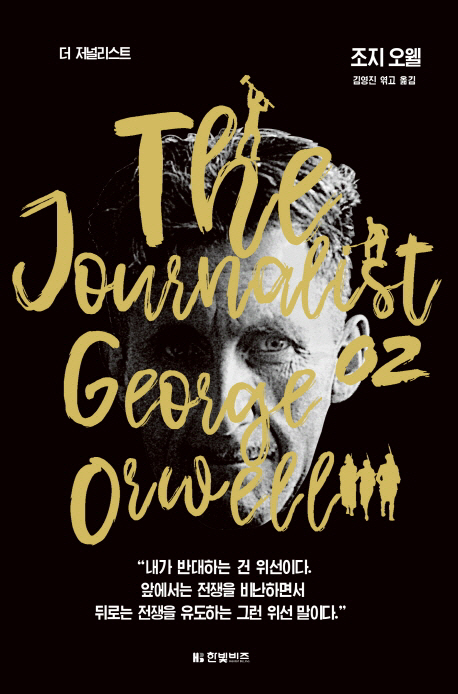

지난달 개봉한 영화 ‘더 포스트’에서 미국 최초의 여성 발행인 캐서린 그레이엄(메릴 스트리프)은 “언론은 늘 옳거나 완벽하지는 않지만 계속 써 나가는 게 우리의 일”이라고 말했다. 소설 ‘동물농장’과 ‘1984’로 유명한 조지 오웰 역시 자신이 옳다고 믿고 생각하는 진실에 대해 계속해서 써 나아가는 데 매진한 저널리스트의 대명사다. 전쟁 특파원이 돼 전쟁터를 누비고, 실제로 체험한 밑바닥 생활의 경험을 적었으며, 수백 편의 칼럼과 논평을 남겼다. 그가 남긴 수많은 글에 비해 우리에게 알려진 것은 그다지 많지 않다는 아쉬움에서 ‘더 저널리스트’는 기획됐다. 책에는 그가 저널리스트로서 작성한 방대한 기사와 칼럼 그리고 기고문 중에서 그의 철학이 가장 잘 드러난 57편이 ‘평등’ ‘진실’ ‘전쟁’ ‘미래’ ‘삶’ ‘표현의 자유’ 등 6개의 카테고리에 담겼다.

이 글들은 과거에 썼다고는 믿어지지 않을 만큼 현재에도 유효하고 보편적인 이슈들을 오웰 특유의 시니컬한 문체로 신랄하게 비판했다. ‘배우자 모집 광고에 대한 생각’이라는 글에서는 그의 ‘삐딱한 예리함’이 두드러진다. 이 글에서는 배우자를 찾는 광고를 낸 이들이 자신에 대해 묘사한 것을 보면 완벽에 가깝다는 것. 이를테면 오웰은 광고 게시자는 대부분 이해심이 넓고 지적인 데다 가정적이고 음악적 소양까지 있는 남자라고 자신을 소개하고, 또 어떤 여성은 검은 머리에 흰 피부, 날씬하고 183cm의 키에 교육 수준 또한 나쁘지 않다고 스스로를 묘사하고는 하는데 이렇게 ‘완벽한 신랑, 신붓감’이 왜 신문에 광고까지 내야 하는지 이해하기가 힘들다고 지적하는 부분에서는 쓴웃음을 지으며 동의할 수 밖에 없다.

또 오웰은 ‘표현의 자유에 대해’라는 글에서 “설사 대중들의 지지를 받지 못하는 의견이라 해도 알려질 기회를 줌으로써 표현의 자유가 더 커진다고 믿는다”고 했다. 그러면서 “트리뷴의 경우라면 유대인 혐오주의를 찬양하는 기사를 싣지 않겠지만, (나는) 최소한의 가치 기준에만 부합한다면 기꺼이 지면을 내줄 것이며, 이때는 오로지 문학적 가치만을 고려해 판단할 것”이라고 했다. 타당성이 있는 견해다. 표현의 자유는 무한해야 하는지 혹은 사회적으로 허용된 범위 내에서 제한적으로 행사할 수 있는지에 대한 문제는 현재에도 여전히 논쟁의 대상이지 않나. 1만7,000원