“프랑스는 마을마다 모두 제각각의 도량형이 있다.” 영국의 농학자인 아서 영은 1789년 프랑스대혁명 전의 모습을 이렇게 묘사했다. 자연스레 상거래는 원활하지 못했을 것이고 세금을 징수하는 관리들의 눈속임도 많았을 것이다. 혁명에 맞춰 새로운 도량형 질서를 세우는 혁명이 일어난 것은 당연한 수순이었다.

조선시대 암행어사는 마패와 함께 유척(鍮尺·놋쇠로 만든 자)을 들고 다녔다. 지방관리들이 곡식이나 옷감·특산품을 세금으로 걷을 때 되나 자를 속여 백성을 수탈하지 않는지 보기 위해서다. 세종대왕은 1430년 지역마다 달랐던 길이·넓이·부피·무게 등의 단위를 정비했고 해시계와 측우기 등을 개발했다. 우리나라는 단군조선 시대부터 ‘결부속파법’이라는 고유의 도량형 체계를 발전시켜왔다.

기원전 221년 춘추전국시대를 통일한 진시황이 역점을 기울인 것도 도량형의 통일이었다. 세금을 정확히 걷고 상거래가 원활히 이뤄지도록 하기 위해서다.

기원전 2500여년 전 이집트에서 대피라미드(높이 146.6m)를 정교하게 건축한 것도 정확한 자가 있었기 때문이다. 통치자인 파라오의 팔꿈치에서 중지 끝까지의 길이에 손바닥 폭의 길이를 더한 ‘로열 큐빗 마스터’를 기준으로 썼다.

서양은 엄지손가락 폭을 기준으로 한 ‘인치(inch)’, 팔 길이가 기준이 된 ‘야드(yard)’, 발 길이에서 유래한 ‘피트(feet)’를 사용했고 동양에서는 한 뼘을 의미하는 ‘척(尺)’ 등 신체를 기준으로 한 단위가 많았다. 기록상 가장 오래된 단위는 ‘큐빗(cubit·팔꿈치에서 중지 끝까지 거리)’으로 고대 이집트부터 근대까지 쓰였다.

근대에는 자연에서 척도를 얻었다. 지구의 북극에서 적도까지의 거리를 1,000만분의1로 나눈 길이인 미터(m)가 대표적이다. 프랑스 과학자 ‘장바티스트조제프 들랑브르’와 ‘피에르 메섕’은 1792년부터 6년 이상 파리를 기준으로 각각 남북 양쪽으로 향하며 지구의 자오선을 재는 작업을 했다. 전쟁의 소용돌이 속에 목숨을 잃을 뻔하기도 했으나 1799년 결국 ‘m원기(原器)’를 탄생시켰다. 그해 말 미터원기로 백금으로 된 최초의 ‘킬로그램(㎏)원기’도 만들었다. 결국 1875년 국제 공통으로 사용하는 단위가 돼 오늘날까지 이어지게 된다.

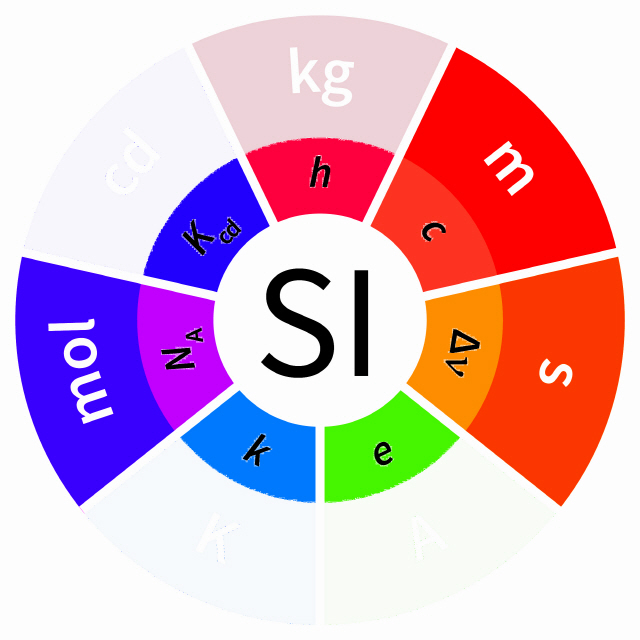

18세기 이후 산업이 발전하며 길이·질량·부피만을 나타내는 미터법만으로는 부족했다. 19세기에 초를 기본으로 하는 시간 단위가 추가됐다. 1935년에는 전류 단위인 암페어(A)가 등장했고 1948년에는 온도 단위인 켈빈(K)과 광도 단위인 칸델라(㏅)가 더해졌다. 1971년에는 물질량의 단위인 몰(㏖)이 추가돼 7개의 국제단위계(SI)가 확정됐다.

하지만 온도가 바뀌거나 시간이 지남에 따라 원기도 조금씩 줄거나 늘어나는 문제가 발생했다. 이에 따라 1983년에는 레이저를 활용해 빛이 진공에서 299 792 458분의 1초 동안 진행한 경로의 길이를 1m라고 재정의했다. ‘㎏’은 인공물인 금속 분동이 아니라 변하지 않는 플랑크 상수나 아보가드로 상수를 활용해 다시 정의하기로 했다. 이광철 한국표준과학연구원 책임연구원은 “질량 단위의 재정의에 대비해 진공상태에서 키블저울 시스템을 시험운영하고 있는데 앞으로 국가 ㎏ 표준기로 활용하게 된다”고 설명했다.

7개 국제단위계 중 4개(질량·전류·온도·물질량)는 오는 11월 제26차 국제도량형총회에서 변경될 예정이다. 이호성 표준연 책임연구원은 “단위 재정의는 과학기술계 전반에 큰 영향을 끼치게 되나 상거래나 제조업, 안전·건강 등 일상생활에서 특별한 변화는 생기지 않을 것”이라고 내다봤다. 표준연 원장 출신인 신용현 바른미래당 의원은 “반도체나 자동차 등이 수출 효자산업으로 부상한 데는 표준연에서 측정표준 능력을 높인 것도 주요인”이라며 “4차 산업혁명의 기반이 되는 나노·정보통신·생명·에너지 기술과 융합기술 개발, 산업 고도화를 위해서도 정교한 측정과학이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다. /고광본 선임기자 kbgo@sedaily.com