이명박 전 대통령 구속, 대통령 개헌안 발표 등 메가톤급 이벤트 속에서 지난 20일 의미 있는 법안 하나가 조용히 국무회의를 통과했습니다.

국가공무원법에 ‘상관의 명령이 위법할 경우 따르지 않아도 된다’는 단서 조항이 신설된 것입니다. 정부는 문재인 대통령 주재로 20일 국무회의를 열어 국가공무원법 57조에 단서조항을 신설하는 안을 의결했습니다. 현재 57조는 ‘복종의 의무’로 ‘공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종해야 한다’고 규정하고 있습니다. 여기에 단서 조항을 새로 만들어 ‘상관의 명령이 명백히 위법한 경우 이의를 제기하거나 따르지 아니할 수 있으며 이로 인해 어떠한 인사상 불이익도 받지 아니한다’고 규정했습니다.

별 것 아닌 조항 같지만 관가에서는 크게 받아들이고 있는 사안입니다. 왜냐면 최순실 사태의 핵심이 여기에 있기 때문인데요. 최순실 사태로 고위 공무원들이 줄줄이 검찰 조사를 받고, 정부 부처가 초유의 압수수색을 당하면서 “그럼 상관의 명령을 따르지 말았어야 하는 것인가”라며 공무원 사회는 혼란에 빠져있었습니다.

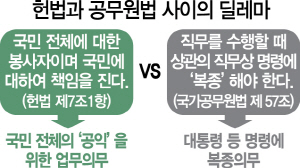

이의 연장선 상에서 공무원 사회는 헌법과 국가공무원법 사이의 괴리에서 ‘선택의 함정’에도 빠져있었는데요. 헌법 7조 1항에는 ‘공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 대해 책임을 진다’고 나와 있지만 국가공무원법 57조에는 상관의 명령에 복종해야 한다고 나와 있습니다. 즉, 상관이 전체 국민의 이익에 반하는 명령을 내릴 경우, 헌법을 따르자면 이를 거부해도 되지만 국가공무원법 때문에 무조건 거부할 수도 없는 상황이었습니다. 안종범 전 청와대 정책조정수석 등이 이런 상황에서 상관의 명령에 복종하는 국가공무원법을 따랐고 결국 구속되는 것을 보면서 공무원 사회는 혼란에 빠졌습니다. 논란이 한창이던 당시 정부부처 고위관계자는 “현행 헌법과 국가공무원법 사이에 적지 않은 괴리가 있습니다”며 “국가공무원법에는 대통령의 명령을 따르라고 명시돼 있는데 과연 무엇을 우선해서 따라야 하는지 모르겠습니다”라고 반문했습니다. 관료사회에서는 헌법보다 국가공무원법이 가까워 이를 따를 수밖에 없는 현실을 지적한 셈입니다.

이번 조항 신설은 사실은 늦은 감이 없지 않습니다. 지난해 1월 이미 국회에서 기동민 더불어민주당 의원의 대표발의로 국가공무원법 개정안이 발의됐지만 1년 2개월이 지나서야 시행이 됐기 때문입니다. 기 의원 등은 국가공무원법 57조에 ‘직무상 명령이 위법한 경우 복종을 거부하여야 한다’는 단서를 추가했습니다. 의원들은 제안 이유에서 “위에서 시키면 무조건 따르는 영혼 없는 공무원들의 무책임이 작금의 국정농단, 국기문란, 헌법 유린에 큰 역할을 했다”며 “이는 헌법 제7조 1항에도 위배된다”고 밝혔습니다.

조금 늦긴 했지만 이번 조항의 신설로 공무원이 소신 있게 일 할 수 있는 길이 열리게 된 것은 환영할 만한 일입니다. 최순실 사태와 같은 상황에서 상관의 기업들에 대한 부당한 자금 모집 명령 등을 따르지 않을 정당한 권리를 보장받게 됐고 실제 최순실 사태가 발생할 확률도 그만큼 낮아졌기 때문입니다. 공무원은 법적으로 ‘국민 전체에 대한 봉사자’라는 헌법을 지키면서 대의를 위해 일을 할 발판이 마련된 셈입니다.

공무원 사회는 “실행 여부를 떠나 일단 법으로 명시한 것 자체가 상징적 의미를 가진다”는 반응을 보이고 있습니다. 다만 일각에서는 회의론도 있습니다. 상관의 지시 중 위법성 여부를 판단하기가 실제로 대단히 모호하고 어려우며 상사가 지시할 때마다 일일이 따지고 든다면 조직이 움직일 수 없다는 의견입니다.