클라우드·인공지능(AI) 등에서 시장을 선도하고 있는 IBM. 쉼없는 변신으로 경쟁력을 연마해온 초우량 기업이지만 고학력자는 적다. 미국 직원의 30% 남짓은 4년제 학사 학위조차 없다. 학력 인플레이션이 극심한 한국과는 대조적이다. 하지만 지니 로메티 IBM 회장은 “AI 지식과 정보기술(IT) 능력을 갖춘 실무자가 절실할 뿐”이라고 말한다. 그는 특히 지난 2011년 고등학교와 전문대를 섞은 신개념 학교 ‘P(Pathway·진로)테크’도 뉴욕 브루클린에 세웠다. STEAM(과학·기술·엔지니어링·예술·수학) 중심의 교육으로 쓸 만한 인재를 직접 키우기 위해서였다. 현재 P테크는 미국 전역에 55개까지 늘었다.

IBM의 사례는 기업이 교육혁신을 주도하는 최근 현상을 집약적으로 보여준다. 이민화 KAIST 교수는 “출신학교·학위·학점 등이 산업화 시대에 인재를 가늠하는 핵심잣대였다면 4차 산업혁명 시대에는 창의력·협업·공감능력 등이 중요하다”며 “인재 수요자인 기업이 먼저 달라지고 있다”고 말했다.

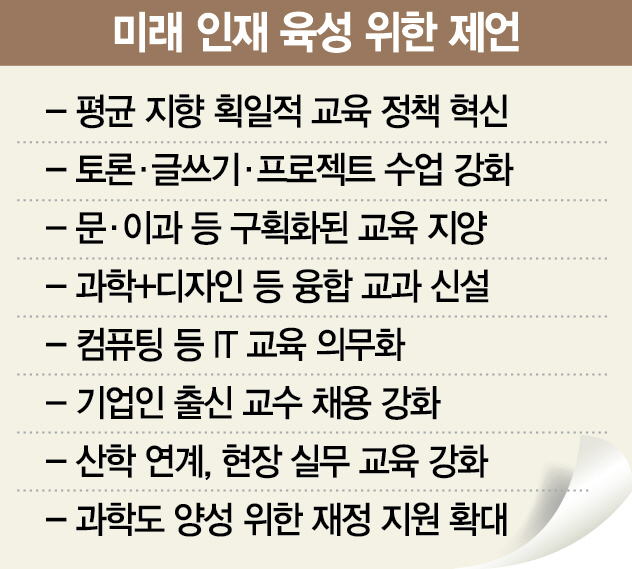

하지만 우리 교육은 여전히 ‘기·승·전·대입’에 함몰돼 있다. 교사와 부모들은 국어·영어·수학을 잘 푸는 학생을 명문대로 실어나르는 ‘한국식 교육’에 의문을 품기보다 적응하는 데 급급하다. 대학은 입으로만 개혁을 외칠 뿐 산업 현실에 둔감하다. 그 결과 사교육비로 연간 18조6,000억원(지난해 기준)을 쓰고 대학 진학률은 70%나 되지만 기업은 “인재가 없다”고 아우성이다. 과학도 양성을 위해 최근 10년 사이 연구비를 12배로 늘리며 최정상급 교수 스카우트에 나선 난양공대의 싱가포르, ‘제조업 굴기’와 연계된 ‘42개 대학 중점 육성책(Double First Class Project)’의 중국, IBM·마이크로소프트(MS)·구글·페이스북 등 기업 중심의 교육 개혁에 나선 미국 등과 견주면 암울하기까지 하다. 한국경영자총협회의 한 임원은 “토익·면접 컨설팅에 연간 200만~300만원씩 허비해도 기업이 대졸 신입사원 재교육에 6,000만원 이상을 또 투입해야 한다”며 “추격형 경제 모델에서나 통할 획일적인 교육을 손봐야 한다”고 꼬집었다. 이 교수는 “기계가 대체하기 힘든 창의성과 감성지능을 키우고 진로와 연계된 교육을 강화하지 않으면 시대와 불화하는 사람만 양산할 것”이라고 강조했다.